Complesso del Foran del Muss

Elenco cavità componenti il complesso

Morfometria complesso

Cavità componenti il complesso 16

Sviluppo planimetrico: rilevato 15783,2 m stimato 0 m

Sviluppo spaziale: rilevato 19972 m stimato 0 m

Dislivello totale/profondità: rilevato 1115 m stimato 0 m

Quota ingresso più alto (s.l.m.) 2016 m

Quota fondo 901 m

Disegni

31/12/2002 - Alessandro Mosetti - GTS - Gruppo Triestino Speleologi

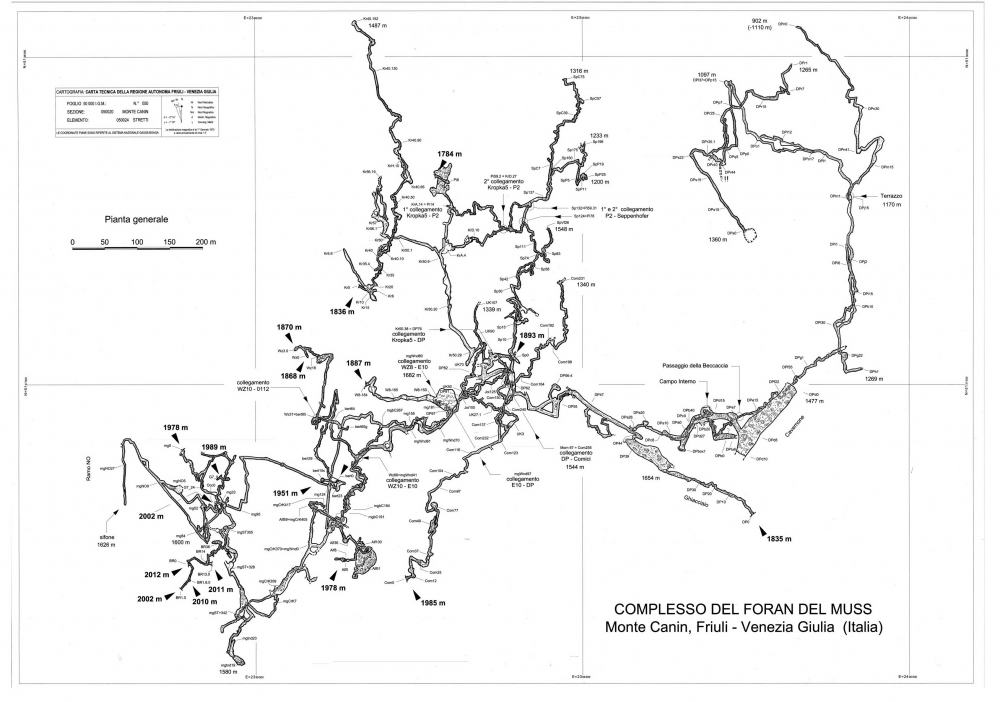

Planimetria complesso (2012)

31/12/2002 - Alessandro Mosetti - GTS - Gruppo Triestino Speleologi

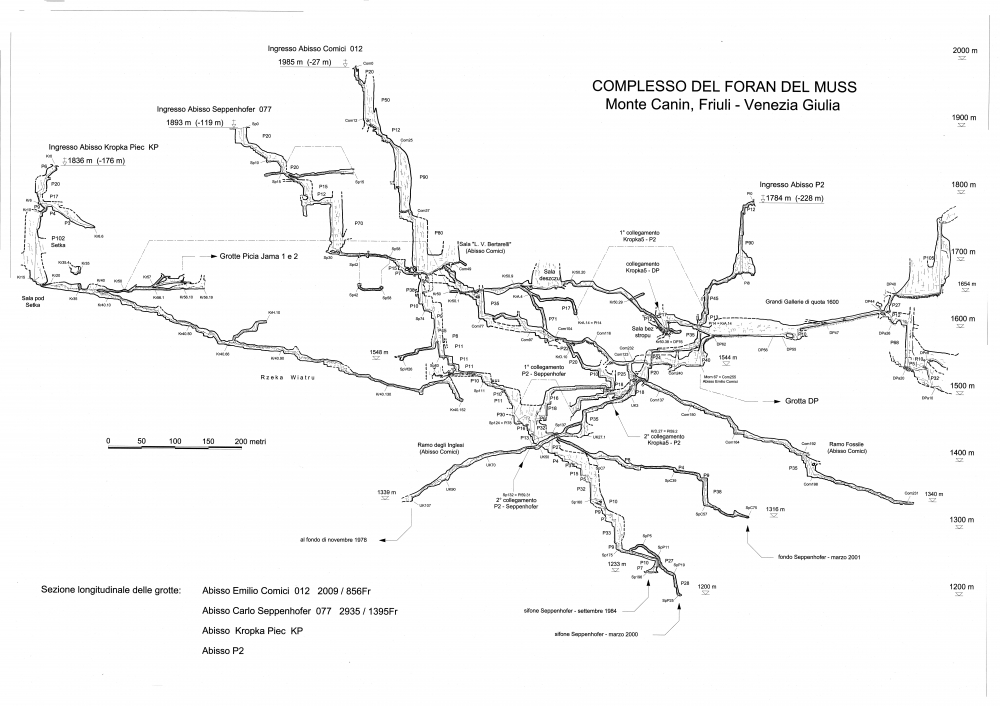

Sezione longitudinale delle grotte: Abisso Emilio Comici (2009), abisso Carlo Seppenhofer (2935), Abisso Kropka Piec (KP), Abisso P2

31/12/2002 - Alessandro Mosetti - GTS - Gruppo Triestino Speleologi

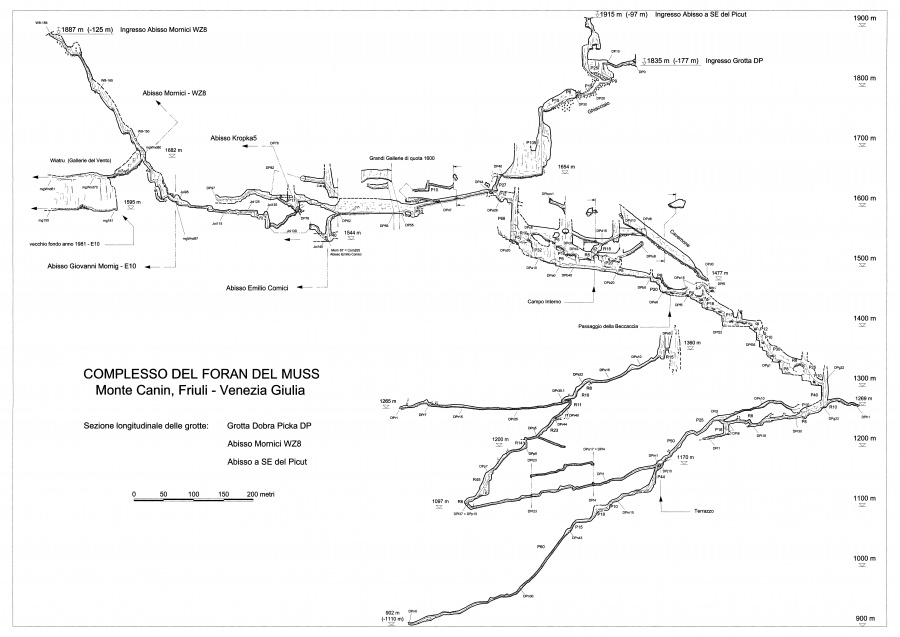

Sezione longitudinale delle grotte: Dobra Picka (DP) Abisso Mornici Abisso a SE del Picut

31/12/2002 - Alessandro Mosetti - GTS - Gruppo Triestino Speleologi

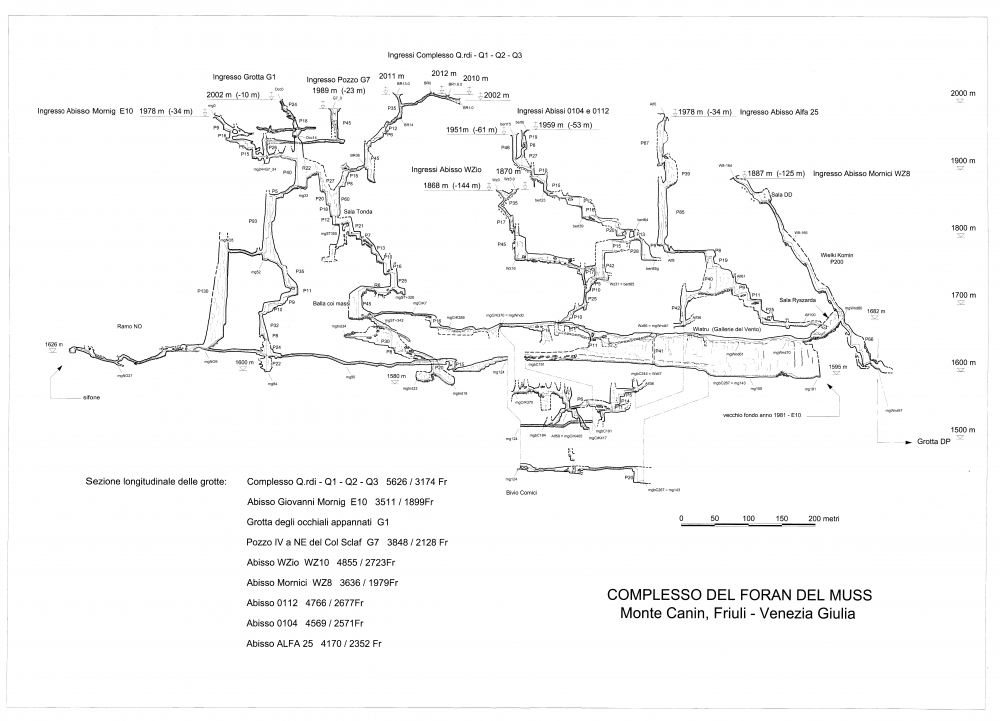

Sezione longitudinale

Annotazioni

Il Complesso del Foran del Muss è una grotta ad andamento misto con le morfologie tipiche degli abissi d’alta quota, essendo costituita da diversi livelli di condotte freatiche (sia abbandonate dalle acque che attive) tagliate da ambienti ad andamento verticale e da forre strutturali.

Il condizionamento tettonico nella genesi di queste morfologie è evidente: i grandi pozzi si sono formati in corrispondenza di discontinuità verticali persistenti (in genere una o due), i tratti orizzontali invece sono spesso stati guidati dalla stratificazione.

Caratteristica principale è la coesistenza di morfologie freatiche e vadose alla stessa quota, indizio che gli ambienti del Complesso non hanno avuto un’origine unica e consequenziale, ma sono il risultato di più fasi evolutive e di diverse condizioni idrogeologiche.

Di particolare interesse è l’analisi della distribuzione altimetrica dei livelli di condotte originatesi in condizioni freatiche o epifreatiche e che hanno permesso di effettuare i numerosi collegamenti tra grotte con ingressi differenti .

Il Foran del Muss è interessato da tre livelli distinti di gallerie, il più alto a quote intorno ai 1.800 m, l’intermedio alla quota di 1.600 m e il più basso, corrispondente al livello tuttora attivo, a quote inferiori Le gallerie poste a quota 1.800 m s.l.m. sono meno continue e sviluppate: queste condotte si sono probabilmente formate lungo brevi tratti di trasferimento orizzontale dell’acqua e appartenenti a una zona di generale trasferimento verticale delle acque in ambiente vadoso.

Nella loro genesi assume particolare importanza la presenza di discontinuità sub orizzontali (spesso piani di strato) che guidano il deflusso idrico, ad esempio tra due pozzi cascata impostati su fratture verticali.

Le gallerie poste a quota 1.600 m s.l.m. sono più sviluppate e regolari. Attraversano tutto il Complesso del Foran del Muss in senso W-E, presentano spesso sezioni rotondeggianti con diametri fino a 10 m, sono intersecate da svariati ambienti di origine vadosa evidentemente più giovani, e talora sono dislocate da faglie riprese da movimenti recenti. Si tratta di una delle morfologie più antiche di tutto il Canin, collegate a un antico livello di base precedente all’erosione glaciale e post glaciale della Val Raccolana e generate in probabili condizioni climatiche e morfologiche diverse dalle attuali.

I tratti orizzontali posti al di sotto di quota 1.200 s.l.m., in realtà non sono definiti da una quota netta in quanto l’andamento delle gallerie risulta a tratti influenzato dall’inclinazione degli strati (anche 15°). Si sviluppano 50-100 metri sopra il passaggio stratigrafico tra i Calcari del Dachstein e la Dolomia Principale, caratterizzato da una fascia di calcari dolomitici. È lecito pensare che la genesi di queste forme sia legata a un limite di carsificabilità definito, piuttosto che a una zona satura vera e propria. Durante le piene più significative queste zone vengono allagate in quanto le dimensioni dei vani non riescono a smaltire rapidamente gli apporti idrici.

Il fondo della grotta DP arriva al contatto con la Dolomia Principale, dove gli ambienti ipogei sono condizionati da inter- strati e fratture allargate da processi prevalentemente erosivi piuttosto che dissolutivi.

Cavità componenti il complesso

Bibliografia

Pino Guidi e Aurelio Pavanello

Circolo Speleologico e Idrologico Friulano - Udine, Provincia di Udine - Assessorato all'Ambiente (2011)

Biblioteca del CSR

Collocazione: In "Il fenomeno carsico delle Alpi Giulie" Mem. Ist. It. Spel., s. II, vol. XXIV, 2011, pp. 37-41.

Categorie: Speleologia tecnica

Indici: Incidenti e soccorso

Keyword: Incidente

Nell'articolo è riportato un incidente avvenuto presso l'Abisso Mornig

Fabio Stoch

Circolo Speleologico e Idrologico Friulano - Udine, Provincia di Udine - Assessorato all'Ambiente (2011)

Biblioteca del CSR

Collocazione: In

Link: https://www.csif.it/Archivi/CSIF/PDF/0000/350.PDF

Categorie: Biospeleologia

Indici: Fauna

Keyword: Fauna, Animali

Fauna locale

Maurizio Tavagnutti (1975)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Atti del primo convegno di speleologia del Friuli Venezia Giulia 8-9 dicembre 1973

Categorie: Speleologia tecnica

Indici: Esplorazioni

Keyword: Esplorazione, Carso, ricerca

Descrizione speleologica sull' abisso "Emilio Comici".

Alessandro Mosetti

Gruppo triestino speleologi (1992)

Collocazione: Bollettino del gruppo triestino speleologi N.12/92

Categorie: Documentazione speleologica, Speleologia tecnica

Indici: Esplorazioni, Guide e narrativa

Keyword: esplorazioni, scoperta, Abisso Mornig, Canin

L'articolo descrive l'abisso Mornig e le fasi esplorative.

gianni benedetti e alessandro mosetti

gruppo triestino speleologi (1985)

Biblioteca del CSR

Collocazione: BOLLETTINO DEL GRUPPO TRIESTINO SPELEOLOGI VOLUME 5

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Cartografia, Fotografia, Guide e narrativa

Keyword: abisso, esplorazioni

storia, descrizioni e curiosità di alcune grotte

Gianni Benedetti

Gruppo Triestino Speleologi (1991)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Bollettino del gruppo triestino speleologi N. 11/91

Categorie: Documentazione speleologica, Speleologia tecnica

Indici: Esplorazioni

Keyword: Storia, Esplorazioni, Descrizione

Storia delle esplorazioni e descrizione con alcune misure dimensionali e della temperatura.

M. Tavagnutti

Società Speleologica Italiana (1980)

Biblioteca del CSR

Collocazione: in "Speleologia" n. 4, Rivista della società speleologica italiana

Link: http://www.speleo.it/site/images/speleologia/Speleologia_04_Dic_1980 OCR.pdf

Categorie: Speleologia tecnica

Indici: Esplorazioni

Keyword: esplorazione

Note sull'esplorazione fino a profondità di 375 metri e scoperta dell'ingresso laterale

Paolo Guglia e Franco Gherlizza

Società Speleologica italiana (1981)

Biblioteca del CSR

Collocazione: "Speleologia" n. 6, Rivista della società speleologica italiana

Link: http://www.speleo.it/site/images/speleologia/Speleologia_06_Dic_1981 OCR.pdf

Categorie: Documentazione speleologica, Speleologia tecnica

Indici: Esplorazioni, Guide e narrativa

Keyword: esplorazioni, scoperta, Abisso Mornig, Canin

Note sulle esplorazioni e descrizione della cavità.

Giacomo Casagrande

Circolo Speleologico e Idrologico Friulano - Udine, Provincia di Udine - Assessorato all'Ambiente (2011)

Biblioteca del CSR

Collocazione: In

Link: https://www.csif.it/Archivi/CSIF/PDF/0000/350.PDF

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Geomorfologia e speleogenesi

Keyword: Evoluzione geomorfologica, Speleogenesi

Breve descrizione delle cavità a nord ovest del massiccio del Canin trattando aspetti storici e descrittivi e analisi dell'evoluzione geomorfologica

Franco Gherlizza

Federazione Speleologica Triestina (1998)

Link: https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2012/02/AnnuarioSoccorso_1998_WEB.pdf

Categorie: Speleologia tecnica

Indici: Incidenti e soccorso

Keyword: Incidente, soccorso, infortunio

Breve descrizione dell’incidente avvenuto in questa cavità il 3 novembre 1974

Gianni Benedetti

Società Speleologica Italiana (1984) (1984)

Biblioteca del CSR

Collocazione: “Speleologia” n.10, Rivista della società speleologica italiana

Link: http://www.speleo.it/site/images/speleologia/Speleologia_10_Gen_1984 OCR.pdf

Categorie: Speleologia tecnica

Indici: Esplorazioni

Keyword: Occlusione di ghiaccio, avventura

Resoconto dell'esplorazione

Franco Gherlizza

Federazione Speleologica Triestina (1998)

Link: https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2012/02/AnnuarioSoccorso_1998_WEB.pdf

Categorie: Speleologia tecnica

Indici: Incidenti e soccorso

Keyword: incidenti, soccorso, Canin

Tullio Ferluga

Commissione grotte Eugenio Boegan (1979)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Progressione n.4

Link: http://www.boegan.it/wp-content/uploads/2017/08/Progressione_004.pdf

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Guide e narrativa

Keyword: foran del muss, abisso

Descrizione ingresso e ubicazione

M.B.T.

Commissione grotte Eugenio Boegan (1980)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Progressione n.6

Link: http://www.boegan.it/wp-content/uploads/2017/08/Progressione_006.pdf

Categorie: Speleologia tecnica

Indici: Esplorazioni

Keyword: esplorazioni, profondità

Nuova profondità raggiunta.

Casagrande G., Mosetti A., Zamparo G.

Federazione Speleologica Regionale del FVG (1999)

Collocazione: in Atti dell’Vili Convegno Regionale del Friuli- Venezia Giulia, Federazione Speleologica Regionale del FVG, Trieste

Categorie: Documentazione speleologica, Geospeleologia e carsismo

G. Benedetti e A. Mosetti

Società Speleologica Italiana (2000)

Collocazione: in "Speleologia" n. 42

Link: http://www.speleo.it/site/images/speleologia/Speleologia_42_Nov_2000 OCR.pdf

Categorie: Documentazione speleologica

Keyword: Geomorfologia, Idrologia, Storia esplorativa, Foran del Muss, Monte Canin

Il Foran del Muss rappresenta una delle varie zone carsiche del Massiccio del M. Canin (Friuli-Venezia Giulia - Italia). Dai primi anni ’70 vi si compiono esplorazioni speleologiche che hanno portato alla scoperta di vari profondi abissi indi- pendenti (Ab. Comici, Ab. Seppenhofer, Ab. Momig, ecc.). Dagli anni ’90, a seguito di un primo collegamento (Ab. Viva Zio-Ab. Momig) gli esploratori, principalmente della Regione, hanno iniziato un lavoro sistematico al fine di collegare i vari abissi dell’area. Dopo una decina d’anni, grazie anche alle scoperte fatte da speleologi polacchi con i quali si è instaurato un rapporto di collabo- razione, è stato possibile formare un complesso ipogeo che per il momento conta 23 ingressi, oltre 15 km di sviluppo planimetrico e 1.110 metri di profondità.

Alessandro Mosetti

Società Speleologica Italiana (2017)

Link: http://www.speleologiassi.it/76-dobra-picka-2017/

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Cinematografia e filmati

Keyword: video

Il video testimonia il campo interno del 2017.

Ulteriore link:

https://youtu.be/jk90Rr2t6dA

S-Team

S-Team (2012)

Link: http://www.speleo-team.it/2012/08/dobra-picka-in-canin.html

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Articoli online e siti web

Keyword: Fotografie

Resoconto di un'uscita fotografica.

Fotografie

Graziano Cancian

Museo Friulano di Storia Naturale, Udine (2015)

Collocazione: Gortania, 37(2015), pp. 33-63, Udine,1.XII.2016 ISSN: 2038-0410

Link: http://www.civicimuseiudine.it/images/MFSN/Gortania/Gortania 37_GPP/G37_gpp_Cancian_LR.pdf

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Depositi sotterranei, riempimenti, speleotemi

Nell’articolo vengono riportate le caratteristiche di 43 minerali di grotta finora identificati nel Friuli Venezia Giulia. Sono compresi in queste classi: ossidi e idrossidi, carbonati, solfati, fosfati, silicati. Le principali scoperte sono state effettuate a partire dal 1984, grazie soprattutto all’uso della diffrattometria a raggi X. Alcuni ritrovamenti sono stati i primi in Italia. Queste ricerche hanno dimostrato che nelle grotte sono presenti più fasi mineralogiche di quanto si ritenesse in passato. Il ritrovamento di questi minerali, pertanto, porta un utile contributo alla conoscenza del carsismo sotterraneo, poiché sono il prodotto di reazioni chimiche qui avvenute, inoltre, spesso sono stabili solo in determinate condizioni ambientali

Marek Koziol (1998)

Collocazione: Jaskinie - The Caves, issue 10 (3/1998)

Link: http://www.sktj.pl/epimenides/jaskinie/jask10.html

Categorie: Documentazione speleologica, Speleologia tecnica

Indici: Esplorazioni

Benedetti G.

Società Speleologica Italiana (1996)

Collocazione: Spelelogia 35

Categorie: Documentazione speleologica

Gianni Benedetti

Gruppo Triestino Speleologi (1984)

Collocazione: Bollettino del Gruppo Triestino Spel., 4,

Categorie: Documentazione speleologica

AA.VV.

G.G. Treviso (1994)

Collocazione: Spelaion, Boll. del G.G. Treviso

Categorie: Documentazione speleologica

Trevisani Claudio (1994)

Collocazione: Spelaion 4, pagg. 51-53 (bolletino del Gruppo Grotte Treviso)

Categorie: Documentazione speleologica

T. Barnabei e M. Campion

Giorgio Vivalda (1993)

Collocazione: Alp, 9, 98: 30-31,

Categorie: Documentazione speleologica

Nota sulle esplorazioni susseguitesi nella conca del Foran del Muss ed incentrate su vari tronconi del sistema che confluisce nell'abisso Mornig, alla ricerca del collettore più profondo. L'ultimo atto della ricerca è l'esplorazione dell'Abisso dei Dannati (K 12), sceso sino a -385.

M.

Scintilena (2012)

Link: https://www.scintilena.com/k12-abisso-dei-dannati-complesso-foran-del-muss-udine/10/02/

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Articoli online e siti web

Campion M.

G.G. Treviso (1994)

Collocazione: Spelaion, Boll. del G. G. Treviso, 4: 60.

Categorie: Documentazione speleologica

Dati catastali e breve descrizione dell'ingresso alto del complesso E10 -W ZIO (dislivello m 202, lunghezza m 400).

A. Mosetti

Gruppo Triestino Speleologi (1991)

Collocazione: Bollettino del Gruppo Triestino Spel., 11: 13-18,

Categorie: Documentazione speleologica

Storia delle esplorazioni, descrizione, note morfologiche, foto e rilievo

Gianni Benedetti

Gruppo Grotte dell'Ass. XXX Ottobre (1993)

Collocazione: Annali del Gruppo Grotte dell'Ass. XXX Ottobre, 8: 33-39

Categorie: Documentazione speleologica

Gianni Benedetti e Fabrizio Viezzoli

Società Speleologica Italiana (1991)

Collocazione: Speleologia, 12, 24: 73-74,

Categorie: Documentazione speleologica

Storia delle esplorazioni, durate undici anni (1980-1990), che hanno portato al collegamento dell'Ab. IV del Picut (W Zio) con l'Ab. Mornig.

Bagliani Furio, Gherlizza Franco, Nussdorfer Giacomo (1981)

Collocazione: Atti del V Conv. Reg. di Spel. del Friuli-Venezia Giulia,

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Cenni geologici sulla zona e breve descrizione della cavità sino alla profondità di 482 metri.

Giacomo Nussdorfer (1983)

Collocazione: Atti del Convegno Int. sul Carso di Alta Montagna, Imperia aprile-maggio 1982,

Categorie: Geospeleologia e carsismo