Nome principale: Grotta Antonio Federico Lindner

Nome principale sloveno: Lisičja luknja

Numero catasto: 829

Numero catasto locale: 3988VG

Numero totale ingressi: 3

Data primo accatastamento: 01/01/1969

Altri nomi

Tana della volpe

Lesičja luknja

Data scoperta: 00/00/0000

Scopritore: Sergio Englandi

Descrizione ingresso

Numero ingresso: 1

Nome ingresso: Ingresso 1

Ingresso principale: Si

Stato ingresso: Agibile

Dimensione stimata ingresso: 1,7 x 3,5 m

Tipo ingresso: Orizzontale

Morfologia ingresso: Caverna

Pericoli all'accesso: Nessuno

Limitazioni: Cancello

Accessibilità: Previa richiesta chiavi

Data di accatastamento: 03/05/2012

Targhettatura

Presenza targhetta: Si

Sigla targhetta: 829

Data targhettatura: 28/10/2014

Gruppo targhettatura: AXXXO - Associazione XXX Ottobre

Campagna targhettatura: 2015

Località

Comune: Duino Aurisina / Devin Nabrežina

Area geografica: Carso Triestino

Area provinciale: Trieste

Tipo carta: 1:25.000

Carta CTRN 1:5.000: 110013 - San Pelagio

Rilevamento posizione

Metodo rilevamento: STRUMENTALE -> GPS

Tipo posizione: Aggiornamento Posizione

Tipo coordinate rilevate: Geografiche WGS84

Latitudine: 45,76512

Longitudine: 13,67451

Lat. WGS84: 45,76512

Lon. WGS84: 13,67451

Est RDN2008/UTM 33N: 396931,059

Nord RDN2008/UTM 33N: 5068805,527

Data esecuzione posizione: 28/10/2014

Quota ingresso (s.l.m.): 179,4 m

Metodo rilevamento quota: Cartografico

Carta utilizzata: 1:25.000

Affidabilità posizione: Da verificare

Autori della posizione

Autore: Alberto Dal Maso

Gruppo appartenenza: AXXXO - Associazione XXX Ottobre

Descrizione ingresso

Numero ingresso: 2

Nome ingresso: Ingresso 2

Ingresso principale: No

Stato ingresso: Agibile

Dimensione stimata ingresso: 1,5 x 3 m

Tipo ingresso: Verticale

Morfologia ingresso: Pozzo

Profondità pozzo d'accesso: 12,5 m

Pericoli all'accesso: Nessuno

Limitazioni: Griglia

Accessibilità: Non accessibile

Data di accatastamento: 03/05/2012

Targhettatura

Presenza targhetta: Si

Sigla targhetta: 829A

Data targhettatura: 28/10/2014

Gruppo targhettatura: AXXXO - Associazione XXX Ottobre

Campagna targhettatura: 2015

Località

Comune: Duino Aurisina / Devin Nabrežina

Area geografica: Carso Triestino

Area provinciale: Trieste

Tipo carta: 1:25.000

Carta CTRN 1:5.000: 110013 - San Pelagio

Rilevamento posizione

Metodo rilevamento: STRUMENTALE -> GPS

Tipo posizione: Aggiornamento Posizione

Tipo coordinate rilevate: Geografiche WGS84

Latitudine: 45,765

Longitudine: 13,6743

Lat. WGS84: 45,765

Lon. WGS84: 13,6743

Est RDN2008/UTM 33N: 396914,508

Nord RDN2008/UTM 33N: 5068792,466

Data esecuzione posizione: 28/10/2014

Quota ingresso (s.l.m.): 179,4 m

Metodo rilevamento quota: Cartografico

Carta utilizzata: 1:25.000

Affidabilità posizione: Da verificare

Autori della posizione

Autore: Claudio Skilan

Gruppo appartenenza: GGCD - Gruppo Grotte Carlo Debeljak

Descrizione ingresso

Numero ingresso: 3

Nome ingresso: Ingresso 3

Ingresso principale: No

Stato ingresso: Agibile

Dimensione stimata ingresso: 0,6 x 1 m

Tipo ingresso: Verticale

Morfologia ingresso: Pozzo

Profondità pozzo d'accesso: 11 m

Pericoli all'accesso: Nessuno

Limitazioni: Griglia

Accessibilità: Non accessibile

Note per Accessibilità: CH:AXXXO: chiusa: chiavi presso associazione xxx ottobre

Data di accatastamento: 03/05/2012

Targhettatura

Presenza targhetta: Si

Sigla targhetta: 829B

Data targhettatura: 28/10/2014

Gruppo targhettatura: AXXXO - Associazione XXX Ottobre

Campagna targhettatura: 2015

Località

Comune: Duino Aurisina / Devin Nabrežina

Area geografica: Carso Triestino

Area provinciale: Trieste

Tipo carta: 1:25.000

Carta CTRN 1:5.000: 110013 - San Pelagio

Rilevamento posizione

Metodo rilevamento: STRUMENTALE -> GPS

Tipo posizione: Aggiornamento Posizione

Tipo coordinate rilevate: Geografiche WGS84

Latitudine: 45,76495

Longitudine: 13,67439

Lat. WGS84: 45,76495

Lon. WGS84: 13,67439

Est RDN2008/UTM 33N: 396921,415

Nord RDN2008/UTM 33N: 5068786,795

Data esecuzione posizione: 28/10/2014

Quota ingresso (s.l.m.): 179,4 m

Metodo rilevamento quota: Cartografico

Carta utilizzata: 1:25.000

Affidabilità posizione: Da verificare

Autori della posizione

Autore: Alberto Dal Maso

Gruppo appartenenza: AXXXO - Associazione XXX Ottobre

Caratteristiche

Sviluppo planimetrico: 825 m

Profondità: 177,5 m

Dislivello totale: 177,5 m

Quota fondo: 1,9 m

Andamento cavità: Tratti verticali e orizzontali alternati

Stato della cavità

Grotta turistica: No

Acque

Acque di fondo temporanee: Si

Data tracciamento:

12/05/1982

Note tracciamento:

Nel maggio 1982, nel corso di una piena successiva alla caduta di circa 100 mm di pioggia, furono

immessi sul fondo della grotta 2,4 Kg di CCl4. Il tracciante comparve dopo 9 giorni quasi contemporaneamente alle Foci del Timavo (III ramo) e alle sorgenti del Sardos con concentrazioni simili e si esaurì quasi contemporaneamente al Timavo e al Sardos dopo circa sessanta ore.

Data comunicazione:

Punto immissione:

Grotta Lindner

Punto di emergenza:

Ramo 3 della risorgiva del TImavo, Sardos

La presenza d’acqua al fondo della grotta Lindner è strettamente connessa alla fasi di piena importante alle Foci del Timavo (livello acque almeno di 1.9-2.1 m s.l.m.) ed è quindi legata al circuito sotterraneo delle acque che sgorgano dalle Foci.

Tracciamenti

Note idrogeologia

Meteorologia ipogea

Non sono presenti informazioni

Danneggiamenti

Non sono presenti informazioni

Geologia

fonte: Carta geologica del Friuli Venezia Giulia alla scala 1:150.000

Ingresso 1

Litologia: Carbonati massivi

Ambiente: Depositi di piattaforma aperta

Età: Cretaceo sup.- Paleocene sup.

| Formazione: | Calcareniti del Molassa Fm. dei Calcari del Carso triestino p.p Calcari di Monte San Michele |

Ingresso 2

Litologia: Carbonati massivi

Ambiente: Depositi di piattaforma aperta

Età: Cretaceo sup.- Paleocene sup.

| Formazione: | Calcareniti del Molassa Fm. dei Calcari del Carso triestino p.p Calcari di Monte San Michele |

Ingresso 3

Litologia: Carbonati massivi

Ambiente: Depositi di piattaforma aperta

Età: Cretaceo sup.- Paleocene sup.

| Formazione: | Calcareniti del Molassa Fm. dei Calcari del Carso triestino p.p Calcari di Monte San Michele |

servizio di integrazioni al catasto grotte nel Sito Natura 2000 SIC IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano” e ZPS IT3341002 “Aree Carsiche della Venezia Giulia”

Scarica la Relazione completa -> Monitoraggio faunistico 2008/2009

Scarica la Relazione completa -> Monitoraggio floristico e relazione vegetazionale

Monitoraggio faunistico 2008/2009

Fabio STOCH

Relazione monitoraggio faunistico 829 | Grotta Antonio Federico LindnerMonitoraggio floristico e relazione vegetazionale

Giuseppe ORIOLO con la collaborazione di Michela Tomasella

Relazione Monitoraggio floristico 829 | Grotta Antonio Federico LindnerAspetti culturali

archeologico/paleontologico

Catasto Ragionato Informatico delle Grotte Archeologiche

Vincoli

Vincolo paesaggistico: Vincolo paesaggistico L. 1497/1939 delibera Giunta Regionale 13.09.1996 n. 4046

Vincolo biodiversità: Habitat 8310 – Grotte non ancora sfruttate a livello turistico (Allegato I della Dir. 92/43/CEE)

Nome ramo: PRINCIPALE

Numero ramo: 1

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 8 m | |

| Risalita | 6 m | |

| Pozzo | 15 m |

Nome ramo: PARALLELO PRINCIPALE

Numero ramo: 2

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 21 m |

Nome ramo: SECONDARIO INFERIORE

Numero ramo: 3

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 15 m |

Nome ramo: FONDO -177

Numero ramo: 4

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 30 m | |

| Pozzo | 30 m |

Nome ramo: LATERALE

Numero ramo: 5

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 7 m |

Descrizione dei vani interni della cavità

Tre sono gli ingressi naturali di questa cavità:, il primo, in caverna, è quello usato normalmente, gli altri due si aprono sulla volta della seconda sala della grotta.

Tutti e tre gli ingressi sono protetti: i secondi due da griglie, il primo da una porta progettata per permettere il passaggio ad animali, troglobi e pipistrelli.

La suggestiva caverna d'accesso e quella seguente, note da lungo tempo con il nome di Tana della Volpe (Lesicja Luknja), vennero rilevate nel 1956 e, all'epoca, nella parete sinistra del tratto terminale, tra massicce canne d'organo, fu notato uno strettissimo pertugio il quale immetteva in un angusto cunicolo in apparenza poco interessante.

La scoperta degli estesissimi vani interni avvenne nel 1967, quando, durante un periodo piovoso, fu avvertita una fortissima corrente d'aria che scaturiva dalla stretta apertura tra le canne d'organo.

Dalla dolina di accesso si entra nella prima caverna discendente grazie ad un ripido sentiero a gradoni; giunti sul suo fondo si incontra la porta che consente di entrare nel secondo vano: la sala ha una superficie di circa 10m x 10m, con un altezza nel punto maggiore di 13m. Sulla volta si aprono gli altri due ingressi, protetti da griglie.

Proseguendo in discesa si arriva alla botola di protezione. Sulla destra si apre una stanzetta, con il pavimento cementato, dove un tempo erano installate le apparecchiature per lo studio delle variazioni altimetriche delle acque di fondo, in relazione ai regimi di piena del Fiume Timavo. Passata la botola, si scende, tramite una scala fissa, (superando così, agevolmente, un pozzetto di 8m) per ritrovarsi in un vano riccamente concrezionato, con uno sviluppo di 19m. Dalla base della scaletta si scende arrampicando lungo uno scivolo calcitico (consigliata una corda) fino ad arrivare ad un laghetto, che nel periodo di piena raggiunge una superficie di 10m x 5m, nel quale vive da quasi vent'anni un esemplare di Proteus Anguinus.

Percorrendo una breve cengia sulla destra del laghetto, è possibile raggiungere il camino di 6m che consente l'accesso ai vani più profondi.

Risalito il camino ci si ritrova in un residuo di meandro fossile, ormai riccamente concrezionato; proseguendo ulteriormente nell'arrampicata è possibile accedere alla volta della sala appena percorsa (attenzione!!), mentre, camminando lungo il meandro per 6m, si possono scegliere due diversi itinerari. Scendendo un saltino di 2m, ci si ritrova in una condotta che immette direttamente nel successivo P15, mentre risalendo sopra la condotta per 4m e passando una strettoia, si raggiunge la volta del meandro (visibili le evorsioni provocate dall'acqua). Da qui, scendendo lungo un ripido scivolo di 8m di dislivello (necessaria una corda), ci si affaccia sul P21 che immette nello stesso salone del P15.

Sceso uno dei due pozzi (preferibile per comodità il P15) si entra nell'imponente salone interno, anch'esso riccamente concrezionato. Si procede in discesa, tenendosi sulla sinistra (sono visibili numerose vasche d'acqua concrezionate), fino a giungere ad uno scivolo in forte pendenza e privo di asperità (consigliata una corda di 15m).

Sulla parete opposta della galleria, nel punto in cui ha inizio lo scivolo, si apre, seminascosto dalle concrezioni, il P15, che permette l'accesso ad un ramo inferiore, di 75m di sviluppo. Tale ramo è un susseguirsi di piccoli ambienti disseminati di vaschette di raccolta che si estende fin sotto al laghetto presente nel terzo vano.

Alla base dello scivolo, invece, si continua a scendere, tenendosi sulla destra, raggiungendo così in breve tempo la partenza di un secondo scivolo che si affaccia direttamente sul salone principale (anche in questo caso è consigliabile una corda perchè il lato destro strapiomba da un'altezza di una ventina di metri direttamente sul sottostante P30). Terminata la discesa ci si ritrova sul fondo del salone principale, alto fra i 30 ed i 40m e con gli assi maggiori rispettivamente di 60m e 35m.

Numerose le concrezioni e le vasche di raccolta, alternate da blocchi di frana ormai calcificati fra loro e depositi di argilla (nei pressi dello scivolo sono presenti piccoli depositi di sabbia a granulometria variabile). Proprio alla base dello scivolo è possibile accedere, attraverso una strettoia, ad un piccolo vano che si sviluppa al di sotto del piano inclinato; nei pressi, sulla parete, vicino ad una colonna alta quasi 2m, si apre l'imbocco di un pozzetto cieco di 7m.

Proseguendo in direzione Nord, fra blocchi di frana calcificati, si raggiunge l'imbocco del P30, alla base dello scivolo. Scendendolo si raggiungono i rami inferiori che conducono alla massima profondità. Appena giunti alla base del pozzo si possono seguire due vie: la prima consiste nel risalire una china franosa entrando poi in una sala, dal fondo fangoso, da cui si dipartono un camino in fase di ringiovanimento (18m di altezza) ed una condotta fossile ascendente cieca; la seconda consiste nel proseguire la discesa della china detritica alla base del pozzo appena sceso. Dopo un paio di metri, sulla sinistra, attraverso massi di frana e fango, ci si immette in una galleria discendente con un diametro di circa 5m, letteralmente invasa dal fango, che si ricongiunge, dopo una trentina di metri, al pozzo che si apre alla base della china detritica abbandonata in precedenza. Proprio per evitare il più a lungo possibile il fango è consigliabile non percorre questa via, bensì continuare a scendere lungo la china franosa tenendosi sulla sinistra e facendo attenzione alle numerose pietre instabili. Si arriva così alla partenza di uno scivolo concrezionato che immette direttamente nel pozzo successivo (volendo, si può raggiungere anche da qui il ramo fangoso prima descritto, procedendo su di una cengia molto scivolosa nel tratto terminale, cosa che richiede prudenza ed anche una corda). Il pozzo, profondo 30m, è l'ultimo salto della cavità ed è intervallato da un ripiano a 16m dal fondo. Alla sua base sono visibili la "campana" e parte dei cavi posti in opera per eseguire le misurazioni delle variazioni del livello delle acque di base. Proseguendo in discesa lungo la trincea scavata dal deflusso delle acque, si raggiunge la massima profondità: 177,5m, appena due metri sopra il livello del mare. Dal cavernone in cui ci si trova, è possibile proseguire lungo una galleria con direzione 265° che raggiunge i 70m di sviluppo, oppure tentare di raggiungere un arrivo fossile. Tutti i vani sono letteralmente invasi da quantità enormi di fango ed argille che raggiungono metri di spessore. Sotto ad un primo strato di fanghiglia semi liquida e rossastra, si trova uno strato di argilla pastosa, dal colore grigio verde, che imprigiona letteralmente i piedi di chi vi si avventura.

Ritornando nel salone principale (alla base dello scivolo) è possibile proseguire anche in direzione WSW, raggiungendo così in discesa, uno dei due brevi rami secondari. Giunti in prossimità della parete, attraverso un basso passaggio si accede ad uno stanzone riccamente concrezionato con accumuli di fango e due piccoli laghetti sul fondo. Nell'accumulo di fango un ulteriore pertugio disagevole immette in una piccola galleria cieca e fangosa. Uscendo da questa sala e risalendo la china detritica tenendosi sulla destra, vicino alla parete, si incontra un camino cieco di 5m di altezza, dopodiché si ridiscende nuovamente in direzione Sud, lungo la galleria principale. Sul lato sinistro di tale galleria è stato scoperto un camino cieco di 41m di altezza, risalito in artificiale, ricco di concrezioni di calcite bianca e pura. Alla base di tale camino è possibile scendere in una stanzetta discendente, che si sviluppa al di sotto dello scivolo principale, riccamente concrezionato e cosparso di stalagmiti e vaschette d'acqua.

Finito il tratto in discesa del ramo principale, prima di proseguire nuovamente in salita, è possibile entrare, sulla sinistra, nel secondo, breve, ramo secondario che consiste in una stanza ricolma, nel tratto iniziale, di vaschette d'acqua e stalattiti e con un deposito fangoso nella parte terminale. Sempre all'ingresso di questo vano, sulla sinistra, è possibile inoltrarsi in una serie di piccole salei che, pure, si sviluppano al di sotto dello scivolo appena percorso; il loro imbocco è seminascosto dalle concrezioni.

Dopo aver percorso il tratto in salita della galleria principale, si giunge ad una grossa vasca (Vasca di Poppea), sormontata da un altro camino cieco e concrezionato, di 18m di altezza, risalito anch'esso in artificiale.

Dalla Vasca di Poppea in poi la galleria prosegue con sezione (8m di altezza per 10m di larghezza) ed andamento discendente costante (30°). Le concrezioni via via scompaiono lasciando spazio a fango e pareti erose; dopo un breve restringimento si giunge nella sala terminale, caratterizzata da notevoli accumuli di fango alla profondità di 170m (9,5m sopra il livello del mare).

La cavità è caratterizzata dal fenomeno dell'innalzamento del livello delle acque di fondo in relazione con i regimi di piena del Fiume Timavo, è perciò possibile la formazione di laghi temporanei in entrambi i fondi della grotta nei periodi di maggiore piovosità.

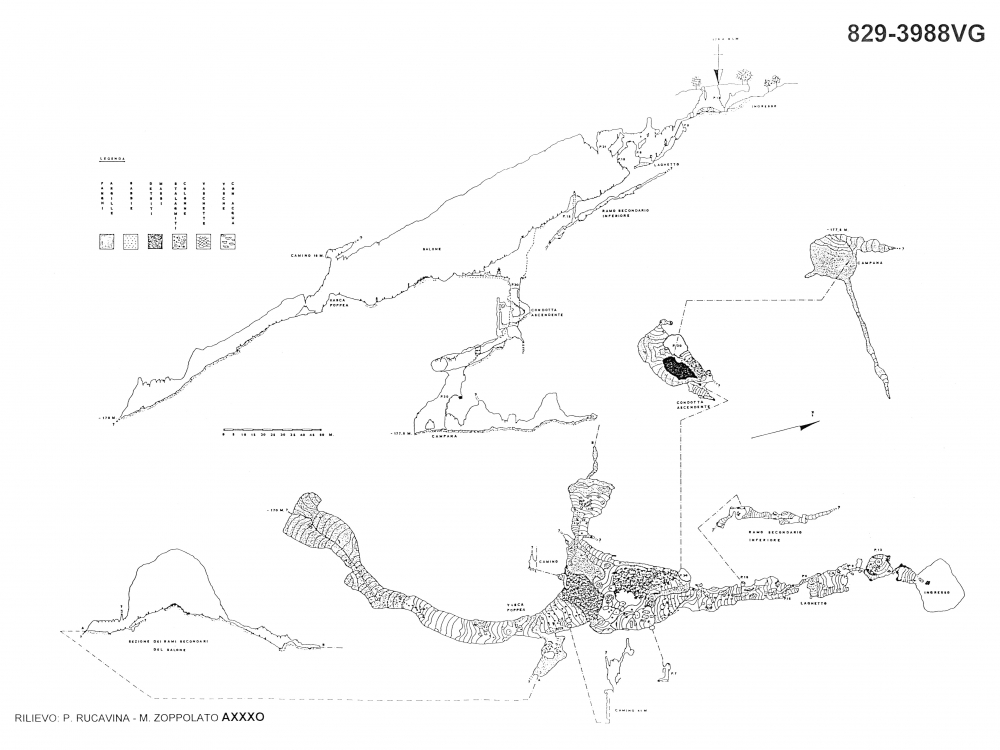

Data rilievo: 31/12/1998

Tipo rilievo: Aggiornamento rilievo

Autori del rilievo

Autore: Paolo Rucavina

Gruppo appartenenza: AXXXO - Associazione XXX Ottobre

Autore: Michela Zoppolato

Gruppo appartenenza: AXXXO - Associazione XXX Ottobre

File rilievi presenti

Tipo file rilievo: Pianta e sezione

Scarica rilievo originale

Data rilievo: 01/03/1967

Tipo rilievo: Aggiornamento rilievo

Autori del rilievo

Autore: Giorgio Nicon

Gruppo appartenenza: GGCD - Gruppo Grotte Carlo Debeljak

Autore: Claudio Skilan

Gruppo appartenenza: GGCD - Gruppo Grotte Carlo Debeljak

Scarica rilievo originaleData rilievo: 25/05/1956

Tipo rilievo: Primo rilievo

Autori del rilievo

Autore: Dario Marini

Gruppo appartenenza: CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan

Autore: Gianni Vescovi

Gruppo appartenenza: CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan

Scarica rilievo originalePlanimetria georiferita

La georeferenziazione della planimetria della cavità è comunque da intendersi indicativa, per l'accuratezza far riferimento alla scheda rilieviBibliografia

Tatiana Carpani

Università degli Studi di Trieste (1999)

Collocazione: Tesi di laurea inedita in protostoria Euroasiatica, relatore: E. Montagnari, pp. 457.

Link: https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/21673/1/LET3218.pdf

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Keyword: Tesi, Carso, Lindner, Montagnari, Archeologia

TESI DI LAUREA IN PROTOSTORIA EUROASIATICA

Roberto Ive

L' Albero Editore, Trieste (1985)

Biblioteca del CSR

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Fotografia, Guide e narrativa

Conosciuta un tempo come Tana della Volpe, fungeva da abitazione e rifugio. La galleria interna è stata scoperta nel 1967 forzando una strettoia. In occasione di forti piene la parte terminale viene riempita da acque temporanee

Sandro Sedran

IDEA MONTAGNA (2015)

Biblioteca del CSR

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Fotografia, Guide e narrativa

Keyword: proteo, lago temporaneo, fotografia

Portfolio fotografico della cavità e descrizione. Viene riportato che nella seconda sala si trova un laghetto dove vive un proteo da oltre 20 anni.

Dario Favretto, Giuseppe Milani

Commissione grotte "E. Boegan" società alpina delle Giulie sezione di Trieste del C.A.I. (1975)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Atti del primo convegno di speleologia del Friuli Venezia Giulia 8-9 dicembre 1973

Categorie: Documentazione speleologica, Geospeleologia e carsismo, Speleologia tecnica

Indici: Cartografia, Aree carsiche, Esplorazioni

Keyword: Esplorazione, Carso, ricerca

Analisi speleologica sulla grotta "A. F. Lindner" 3988 VG.

Fabio Forti, Fulvio Forti

Società Alpina Delle Giulie (2017)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Alpi Giulie anno 111-N.2/2017

Link: https://caisag.ts.it/wp-content/uploads/2019/07/AG-2-2017-web.pdf

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Geomorfologia e speleogenesi, Idrologia

Keyword: lago, cicli di innalzamento

Azioni del timavo, un problema carsico-geologico

Sergio Dolce, Fabia Pobega

Società Alpina delle Giulie (1991)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Alpi Giulie 85/1991

Categorie: Biospeleologia, Paleontologia

Indici: Fauna, Fossili

Keyword: ingresso, reperti archeologici

Descrizione generale della grotta e dei ritrovamenti di cocci risalenti all'Età del Bronzo e resti di anfore, vasi e ceramiche di epoca romana.

Franco Gherlizza

Club Alpinistico Triestino (1983)

Biblioteca del CSR

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Guide e narrativa

Keyword: Tana, Volpe, Duino

Descrizione interno grotta.

Luciano Ballarin, Rino Semeraro

Gruppo speleologico San Giusto (1998)

Biblioteca del CSR

Collocazione: In Ipogea n.2 pp. 39-116

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Geologia e pedologia, Idrologia

Keyword: Geomorfologia, Tettonica, Ipogeo, Idrologia

Descrizone generale

Enrico Merlak

Associazione XXX Ottobre - Gruppo Grotte (2018)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Cent'anni di gruppo grotte trenta ottobre

Link: https://www.axxxo.net/wp-content/uploads/2019/05/centoanni.pdf

Categorie: Biospeleologia, Documentazione speleologica, Geospeleologia e carsismo, Speleologia applicata

Indici: Fauna, Fotografia, Idrologia, Musei e laboratori sotterranei

Keyword: stazione idrografica, protei

L'articolo racconta la storia della stazione idrografica della Grotta Linder, la scoperta e l'esplorazione di essa negli anni

Mario Galli

Società Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano (1999)

Biblioteca del CSR

Link: https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2012/02/Timavo_Galli.pdf

Categorie: Documentazione speleologica, Geospeleologia e carsismo, Speleologia tecnica

Indici: Guide e narrativa, Esplorazioni, Idrologia

Keyword: pipistrelli, strettoia, scoperte idrologiche

Scoperta grazie ad una strettoia della grotta e installazione dell'impianto di registrazione automatica del livello piezometrico,che misura la pressione dell'acqua.

Mario Galli

Edizione del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste (2000)

Biblioteca del CSR

Link: https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2012/02/ricercaDel-Timavo_web.pdf

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Geologia e pedologia, Idrologia

Keyword: Timavo, idrologia

Breve descrizione della grotta e della sua idrografia. (pag. 73)

Carlo Finocchiaro (1971)

Biblioteca del CSR

Collocazione: in Enciclopedia Monografica della Regione F.V.G., 1: 173-190

Categorie: Antropospeleologia, Geospeleologia e carsismo

Indici: Aree carsiche, Geomorfologia e speleogenesi, Archeologia

Keyword: carsismo, geologia, geomorfologia

descrizione morfologica della grotta

Fabio Gemiti, Enrico Merlak

Commissione Grotte Eugenio Boegan (C.G.E.B.) - Trieste (2005)

Biblioteca del CSR

Collocazione: In Atti e Memorie della Commissione Grotte “E. Boegan”, vol. 40

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Idrologia

Keyword: Tracciamenti, Idrogeologia

Sul fondo della grotta A.F.Lindner avvengono periodici innalzamenti dell’acqua di fondo a cui corrispondono fenomeni di piena alle Foci del Timavo. Negli anni settanta venne installata dall’Associazione XXX Ottobre CAI di Trieste una stazione automatica che garantiva la registrazione costante dei livelli. Tale stazione era uno dei primi impianti sperimentali costruiti in Italia per questo uso e funzionò regolarmente fino al settantanove. Nel maggio 1982, nel corso di una piena successiva alla caduta di circa 100 mm di pioggia, furono immessi sul fondo della grotta 2,4 Kg di CCl4 . Il tracciante comparve dopo 9 giorni quasi contemporaneamente alle Foci del Timavo (III ramo) e alle sorgenti del Sardos con concentrazioni simili e si esaurì quasi contemporaneamente al Timavo e al Sardos dopo circa sessanta ore. Attraverso il monitoraggio costante delle acque fu possibile stabilire che la quantità di tracciante fuoriuscita a Duino era la stessa immessa nella grotta Lindner e quindi l’esperimento si poteva considerare di notevole importanza in quanto ben riuscito e ben definito, caso raro se non unico negli episodi di marcatura delle acque del territorio carsico. Nel 1999 fu installata sul fondo una nuova strumentazione in continuo a cura del Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine dell’Università degli Studi di Trieste. Utilizzando i dati forniti dalla nuova strumentazione per gli anni 1999-2002, dati rivelatisi importanti per definire i tempi di immissione del tracciante nella falda, gli autori descrivono i risultati dell’esperimento proponendo un modello idrologico nuovo che interessa soprattutto la zona delle risorgive di S.Giovanni di Duino.

Gemiti F.

Associazione XXX Ottobre - Gruppo Grotte (1998)

Biblioteca del CSR

Collocazione: In "Annali del Gruppo Grotte dell’Associazione Trenta Ottobre”, Trieste, X: 93-104.

Link: https://www.axxxo.net/wp-content/uploads/2013/03/annali10.pdf

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Idrologia

Keyword: Idrogeologia, Tracciamenti

Il controllo della qualità dell'acqua alle risorgive del Timavo e ad Aurisina, effettuato nel no¬vembre 1972 dal personale del Laboratorio di Igiene e Profilassi di Trieste, ha permesso di utilizzare un versamento di idrocarburi nell'alto Timavo (Recca) come prova di marcatura impulsiva. I tempi di fuoriuscita sono risultati congruenti con quelli ottenuti in precedenti espe¬rimenti di tracciatura e strettamente correlati con la portata della Recca. Le modalità di fuoriu¬scita dell'inquinante ed un'interpretazione globale dei dati meteorologici, idrologici e idroch• mici raccolti hanno permesso di confermare il modello idrologico secondo il quale l'acqua della Recca percorre il tratto S. Canziano-Duino prevalentemente in un'unica condotta di grandi dimensioni.

Marzolini G., Paparella R.

Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia (1988)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nell'articolo gli autori danno notizia di una serie di rinvenimenti di interesse storico-archeologico effettuati sul territorio carsico. Tra essi si segnala il recupero di ceramica neolitica e di anfore romane nella grotta Lindner; di oggetti metallici e di una moneta nella grotta sul castelliere di Nivize; di oggetti in ferro e in ceramica nella grotta Moser; di monete romane e di frammenti di anfore nella Alexanderh

Giacomo Casagrande, Luca Zini

Commissione Grotte "Eugenio Boegan" (2005)

Collocazione: Atti e memorie n.40

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Idrologia

Franco Gherlizza

Federazione Speleologica Triestina (1998)

Link: https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2012/02/AnnuarioSoccorso_1998_WEB.pdf

Categorie: Speleologia tecnica

Indici: Incidenti e soccorso

xkedomani

Youtube (2009)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=IbvBuMt9wU4

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Cinematografia e filmati

Video descrittivo della grotta

Agenda

Data: 15/03/2021

Durata: 5 ore

Scopo: Attività didattica presso l'ingresso della cavità

Gruppo appartenenza: NN - Sconosciuto

Nominativi:

Note: Verrà effettuata attività didattica all'ingresso numero 1 della Lindner con misurazioni di temperatura e umidità