Nome principale: Grotte Verdi di Pradis

Numero catasto: 8

Numero catasto locale: 116FR

Numero totale ingressi: 1

Data primo accatastamento: 01/01/1969

Altri nomi

Andris di Gerchie

Caverne di Pradis di Sotto

Non sono presenti informazioni

Descrizione ingresso

Numero ingresso: 1

Nome ingresso: Ingresso 1

Ingresso principale: Si

Stato ingresso: Agibile

Note per Stato ingresso: L’ingresso si trova nell’ambito turistico delle Grotte Verdi di Pradis.

Dimensioni cancello: 1,8 x 3,9 m

Dimensione stimata ingresso: 15 x 5 m

Tipo ingresso: Orizzontale

Morfologia ingresso: Caverna

Profondità pozzo d'accesso: 0 m

Pericoli all'accesso: Nessuno

Limitazioni: Cancello

Accessibilità: A pagamento

Data di accatastamento: 05/06/2013

Targhettatura

Presenza targhetta: Si

Sigla targhetta: 8

Data targhettatura: 03/07/2024

Gruppo targhettatura: PRADIS - Gruppo Speleologico Pradis

Campagna targhettatura: 2023-2025

Località

Comune: Clauzetto

Area geografica: Prealpi Carniche

Area provinciale: Pordenone

Tipo carta: 1:25.000

Carta CTRN 1:5.000: 048151 - Clauzetto

Rilevamento posizione

Metodo rilevamento: STRUMENTALE -> GPS

Tipo posizione: Aggiornamento Posizione

Tipo coordinate rilevate: Metriche RDN2008/UTM 33N

Latitudine: 5123570

Longitudine: 337124

Lat. WGS84: 46,246179217573

Lon. WGS84: 12,887127049144

Est RDN2008/UTM 33N: 337124

Nord RDN2008/UTM 33N: 5123570

Data esecuzione posizione: 12/12/2024

Quota ingresso (s.l.m.): 520 m

Metodo rilevamento quota: Cartografico

Carta utilizzata: 1:5.000

Note rilevamento quota: 523 m - quota altimetrica GPS

Affidabilità posizione: Corretto

Autori della posizione

Autore: Giorgio Concina

Gruppo appartenenza: PRADIS - Gruppo Speleologico Pradis

Caratteristiche

Sviluppo planimetrico: 63 m

Profondità: 5 m

Dislivello totale: 5 m

Quota fondo: 515 m

Andamento cavità: Semplice orizzontale

Stato della cavità

Grotta turistica: Si

Meteorologia ipogea

Non sono presenti informazioni

Danneggiamenti

Non sono presenti informazioni

Geologia

fonte: Carta geologica del Friuli Venezia Giulia alla scala 1:150.000

Litologia: Carbonati massivi

Ambiente: Depositi di piattaforma aperta

Età: Cretaceo sup.- Paleocene sup.

| Formazione: | Calcareniti del Molassa Fm. dei Calcari del Carso triestino p.p Calcari di Monte San Michele |

Biologia

flora

Aspetti culturali

turistico

archeologico/paleontologico

Catasto Ragionato Informatico delle Grotte Archeologiche

Note culturali

La grotta fin dalla Preistoria è stata visitata dagli omini Sapiens, di cui troviamo tracce tramite utensili da loro lavorati (un punteruolo in ulna di lupo e uno ricavato da un telemetacarpo di alce) oltre anche a due piccole clavicole di marmotta da loro incise probabilmente con funzione di annotazione

Vincoli

Vincolo paesaggistico: Segnalata alla Regione per futura tutela

Breve descrizione del percorso d'accesso

Le Grotte Verdi si aprono sul fianco sinistro della forra del Torrente Cosa, più o meno sotto il cimitero di Gerchia.

Descrizione dei vani interni della cavità

La più importante, il Landris di Gercie, è lunga 63 metri e, secondo gli abitanti del luogo, doveva avere un tempo una comunicazione, transitabile, con alcune grotte che si aprono ad un centinaio di metri di distanza, oltre la strada che proviene da Clauzetto.

In questi ultimi anni il Landris di Gercie ha cambiato il nome in "Grotte Verdi di Pradis" ed è oggetto di pellegrinaggi da parte di stuoli di fedeli che vi accorrono ad adorare e venerare la Madonnina che vi è stata posta dal parroco del paese. E' stato pure costruito, a cura degli abitanti del luogo e con contributi vari, un sentiero in cemento che conduce in fondo alla forra, meta ora di escursioni di numerose comitive di turisti.

Questa grotta è stata catastata anche con il numero 236 Fr.

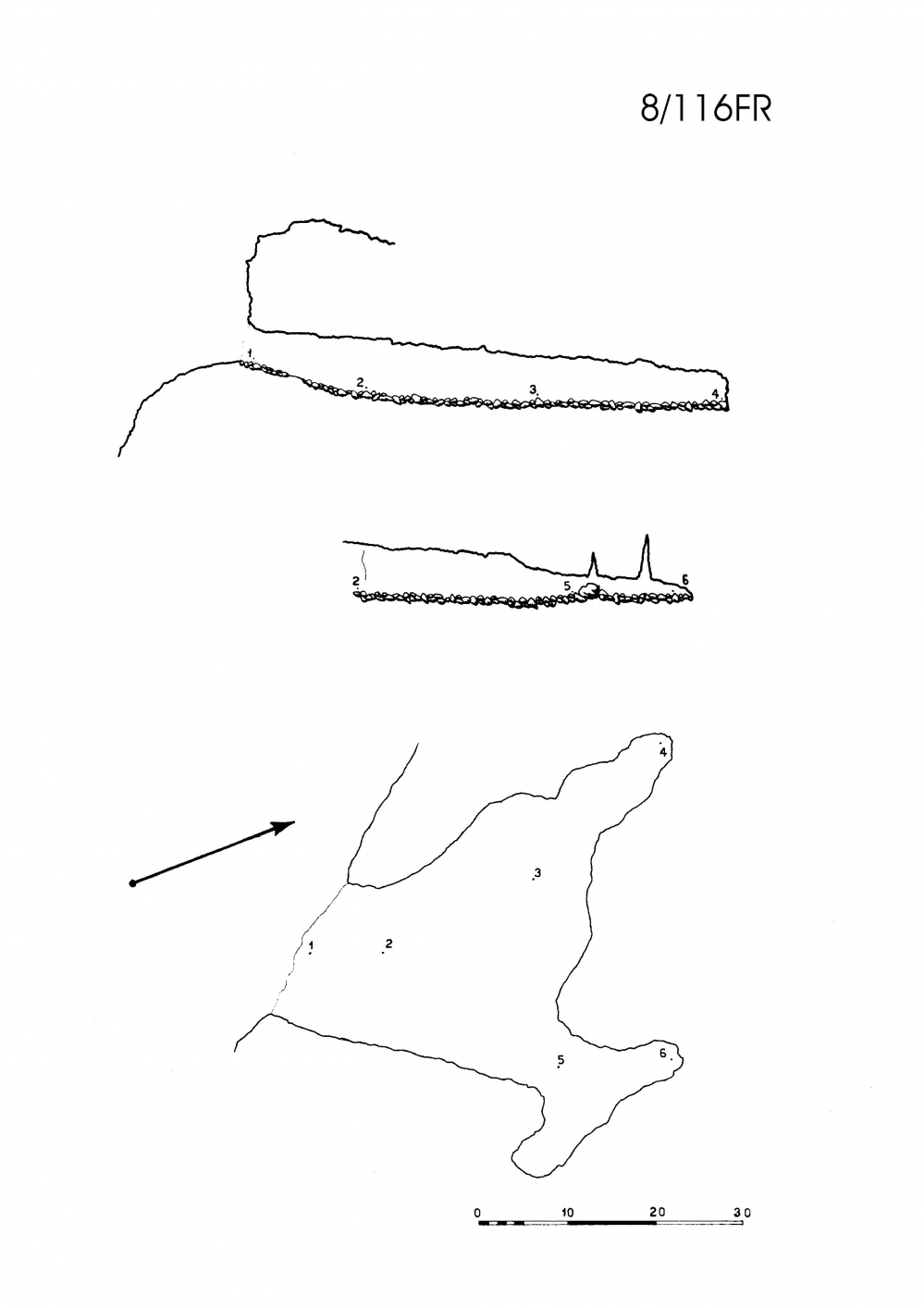

Data rilievo: 28/09/1952

Tipo rilievo: Aggiornamento rilievo

Autori del rilievo

Autore: Tullio Tommasini

Gruppo appartenenza: CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan

File rilievi presenti

Tipo file rilievo: Pianta e sezione

Scarica rilievo originale

Data rilievo: 27/08/1913

Tipo rilievo: Primo rilievo

Autori del rilievo

Autore: Egidio Feruglio

Gruppo appartenenza: CSIF - Circolo Speleologico Idrologico Friulano

Scarica rilievo originalePlanimetria georiferita

La georeferenziazione della planimetria della cavità è comunque da intendersi indicativa, per l'accuratezza far riferimento alla scheda rilieviBibliografia

Gruppo Speleologico Pradis

Gruppo Speleologico Pradis (1996)

Biblioteca del CSR

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Gruppi e associazioni speleologiche

Keyword: ricerche, Pradis, storia

Pubblicazione in occasione del 30° anniversario della fondazione del Gruppo Speleologico Pradis

Fulvio Gasparo

Società Speleologica italiana (1973)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Rassegne Speleologica Italiana - Anno XXV- Fesc. 1-4 - Gennaio-Dicembre 1973

Link: http://www.boegan.it/wp-content/uploads/2017/08/Grotte-turistiche-FVG-RSI.pdf

Categorie: Speleologia applicata

Indici: Grotte turistiche e percorsi permanenti

Keyword: Grotta turistica, esplorazioni

Descrizione delle grotte turistiche e le loro storie nella regione del Friuli-Venezia Giulia.

Marco Peresani e Matteo Romanini

Gruppo Speleologico Pradis (2016)

Biblioteca del CSR

Collocazione: in "Pradis: scoperte, esplorazioni e altre storie: 2012-2016", pag:163-174

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Keyword: archeologia, Preistoria, ritrovamenti umani, resti animali, Uomo Sapiens

Racconto degli studi preistorici e dei ritrovamenti all'interno di queste grotte

Mario Bussani

Società Alpine delle Giulie (1966)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Alpi Giulie, 61: pp 73-77, Trieste

Categorie: Antropospeleologia, Biospeleologia, Speleologia applicata

Indici: Archeologia, Botanica, Grotte turistiche e percorsi permanenti

Keyword: turismo, flora, archeologia, Pradis

Dopo aver ricordato la trasformazione del complesso di tre cavità note come "Grotte Verdi" in luogo turistico e di culto (la caverna maggiore), avvenuta nel corso degli anni Sessanta del Novecento su iniziativa del parroco don Terziano Cattaruzza, l'A. fa un generico riferimento al recupero di "cocci preistorici appartenenti forse alle antiche popolazioni romano-galliche".

Presente una composizione in versi di Don Giacomo sulla Grotta Verdi di Pradis,

Elenco delle specie relative alla flora

Cannarella D.

Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia (1983)

Collocazione: In:Atti del Convegno sulla Preistoria del Friuli-Venezia Giulia, Trieste, aprile 1981, 4 (1978-1981): 133-143, Pisa

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Storia delle ricerche condotte nella regione a partire dalla metà dell'Ottocento, in particolare nella zona del Carso. Nella discussione sono presenti solo limitati riferimenti al Friuli, dove, oltre all'opera di Quarina, l’A. evidenzia un certo ritardo nell’avvio di ricerche paletnologiche sistematiche, attestate solo a partire dagli anni Sessanta del Novecento (a Palù di Livenza). Tra i siti individuati in quegli anni si citano le Grotte Verdi di Pradis, di cui si ricorda solo brevemente la presenza di due diversi livelli di frequentazione, uno con strumenti musteriani e uno con industria epigravettiana. In relazione al Carso goriziano si citano solo genericamente "tre piccole cavità" scoperte da Furlani negli anni Ottanta del Novecento e già indagate (plausibilmente identificabili nelle cavità di Pogrize, Vivišče I e Vivišče II).

Cannarella D.

Sansoni ed. (1975)

Collocazione: In: Radmilli A. M., Guida della Preistoria Italiana, 3-9, Firenze

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nella rassegna delle principali stazioni preistoriche (all'aperto e in grotta) della regione, oltre ai numerosi contesti prevalentemente ipogei del Carso triestino, l'A. menziona, per il Friuli, le Grotte Verdi di Pradis ed alcune stazioni all'aperto. Materiali preistorici e reperti faunistici provenienti da cavità carsiche non meglio identificate nel testo, vengono mezionati come parte delle collezioni del Museo Friulano di Storia Naturale di Udine.

Tozzi C.

Atti delle Riunioni Scientifiche dell'Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (1994)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

L'A. delinea il quadro delle industrie del Paleolitico Inferiore e Medio nel territorio regionale con particolare riguardo agli insediamenti del Carso triestino.

Ruaro-Loseri L.

Istituto per l'Enciclopedia del Friuli-Venezia Giulia (1984)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Panoramica sullo stato delle ricerche nei siti pre- e protostorici del Friuli-Venezia Giulia. Tra i contesti del Friuli oggetto di indagini sistematiche in anni recenti vengono menzionati, oltre a diverse stazioni all'aperto, anche le Grotte Verdi di Pradis e il Riparo di Biarzo. Nella discussione l'A. fa anche riferimento al più ampio quadro delle problematiche legislative connesse agli aspetti organizzativi delle ricerche territoriali e a quelle inerenti la tutela e la conservazione del patrimonio archeologico verificatesi a seguito della recente istituzione (dal gennaio 1982) di una Soprintendenza archeologica operativa a livello regionale.

Broglio A.

Museo delle Scienze (1980)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Tra i siti dell'Italia nord-orientale riferibili al periodo epigravettiano vengono citate, per il Friuli, anche le Grotte Verdi di Pradis nel pordenonese. Tre datazioni radiometriche riferiscono l'insediamento antropico della cavità all'oscillazione di Allerød.

Tonon M.

Museo Civico di Scienze Naturali (1992)

Collocazione: Catalogo della Mostra realizzata dal Museo di Storia Naturale di Pordenone, Pordenone 1989, 150 pp., Pordenone

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Si riporta la descrizione della cavità, visitata da Marinoni in compagnia del prof. Marinelli con la guida dei fratelli Commessati, il cui piano pavimentale era al tempo ostruito da massi derivati dal crollo della volta. L'A., oltre all'assenza di tracce riferibili alla frequentazione umana e animale, ritiene non sia possibile pensare di praticarvi degli scavi "perché pericolosissimo, nessuna probabilità di riuscita per le frane che ne occupano ora il suolo di origine".

Pessina A.

Consorzio Universitario del Friuli (2007)

Collocazione: In: Pessina A., Vinciguerra G. (a cura di), Preistoria del Friuli, 85 pp., Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Manuale bilingue (italiano-friulano) dedicato alla Preistoria in Friuli, realizzato allo scopo di far dialogare le esigenze istituzionali della scuola con le acquisizioni della didattica e con gli orizzonti più aggiornati della ricerca scientifica. Nella parte dedicata a Paleolitico e Mesolitico la discussione approfondisce, tra gli altri, alcuni aspetti connessi ai rinvenimenti occorsi alle Grotte Verdi (Altopiano di Pradis) e al Riparo di Biarzo (Valli del Natisone). Solo brevemente menzionata appare inoltre la Grotta di Cladrecis, in relazione al recupero (come a Biarzo) di un esemplare di arpione in materia dura animale a doppia fila di denti. Il manuale risulta completato da una serie di schede didattiche.

Romandini M., Bertolini M.

Museo Friulano di Storia Naturale (2011)

Collocazione: Gortania. Geologia, Paleontologia, Paletnologia, 32: 87-98, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Vengono presentati i risultati di uno studio aggiornato condotto sulle faune rinvenute nel livello epigravettiano (US 5) del Riparo di Biarzo (scavi Guerreschi, inizi anni Ottanta del Novecento), datato a 11.100±125 non cal BP. Nel record faunistico la predominanza del cinghiale tra gli ungulati appare una caratteristica distintiva del sito rispetto agli altri contesti epigravettiani noti in Italia settentrionale. Tra i resti riferibili a tale specie, l'abbondante presenza di denti a vario stadio di eruzione permette di ipotizzare un'occupazione del riparo compresa tra l'inizio dell'autunno e la fine della primavera. La presenza di tracce di intervento antropico appare attestata su buona parte dei resti scheletrici di ungulati mentre tra i carnivori solo alcuni reperti riferibili a Ursus arctos appaiono contraddistinti da strie riconducibili all'utilizzo di uno strumento litico. Nell'introduzione allo studio, ove si offre un inquadramento generale del periodo nella regione Friuli Venezia Giulia, si citano anche i siti delle Grotte Verdi e della Grotta del Clusantin nell'Altopiano di Pradis.

Ravazzi C., Peresani M., Pini R., Vescovi E.

CNR Centro di studi di Geologia tecnica (2007)

Collocazione: Il Quaternario, 20 (2): 163-184,

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Viene presentato un quadro di sintesi aggiornato sull'evoluzione stratigrafica e paleoambientale nel Tardoglaciale (19-11.500 anni cal BP) e dei sui rapporti con il popolamento umano nelle Alpi italiane e in Pianura Padana. Tra i principali siti epigravettiani tardoglaciali compresi nello studio, in quanto dotati di una cronologia radiometrica affidabile, vengono citati per il territorio friulano la Grotta del Clusantin e le Grotte Verdi nell'Altopiano di Pradis e il Riparo di Biarzo nelle Valli del Natisone.

Bertola S., Broglio A., Cassoli P.-F., Cilli C., Cusinato A., Dalmeri G., De Stefani M., Fiore I., Fontana F., Giacobini G., Guerreschi A., Gurioli F., Lemorini C., Liagre J., Malerba G., Montoya C., Peresani M., Rocci Ris A., Rossetti P., Tagliacozzo A., Ziggiotti S.

Museo Fiorentino di Preistoria Paolo Graziosi. Millenni. Studi di Archeologia Preistorica (2007)

Collocazione: In: Martini F. (a cura di), L'Italia tra 15.000 e 10.000 anni fa. Cosmopolitismo e regionalità nel Tardoglaciale, Atti della Tav. Rotonda, Firenze novembre 2005, 5: 39-94, Firenze

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Sintesi aggiornata ai dati più recenti dello studio del Paleolitico Superiore finale delle Prealpi e Alpi Orientali, con particolare riferimento al settore veneto, contraddistinto da oltre 50 giacimenti preistorici tardoglaciali di cui vengono illustrati i temi della cronologia, delle modificazioni ambientali, delle dinamiche (intra/intersites) insediative, della provenienza e sfruttamento delle risorse, delle dinamiche di colonizzazione degli ambienti prealpini e alpini, della tecno-tipologia e litologia dell’industria litica e dei comportamenti simbolici. Solo alcuni contesti hanno consentito la realizzazione di indagini multidisciplinari di dettaglio, mentre altri presentano una documentazione archeologica limitata alla sola industria litica. Tra i siti in grotta compresi nella ricostruzione d’insieme figurano, per il Friuli, la Grotta del Clusantin e le Grotte Verdi sull’Altopiano di Pradis e il Riparo di Biarzo nelle Valli del Natisone.

Gurioli F., Romandini M.

Comune di Clauzetto, Pagine dell'Ecomuseo (2008)

Collocazione: In: Peresani M. (a cura di), Marmotte e cacciatori del Paleolitico a Pradis, 113-114, Pordenone

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Vengono descritti alcuni manufatti in osso (punte o punteruoli) incompleti rinvenuti nei livelli epigravettiani della Tra gli altri siti epigravettiani con strumenti in materia dura animale citati per confronto vengono citati le Grotte Verdi di Pradis e il Riparo di Biarzo.

Peresani M.

Comune di Clauzetto, Pagine dell'Ecomuseo (2008)

Collocazione: In: Peresani M. (a cura di), Marmotte e cacciatori del Paleolitico a Pradis, 17-29, Pordenone

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

L'A. illustra il quadro generale del popolamento antropico delle Alpi orientali occurso durante il Tardoglaciale (da 19.000 a 11.500 anni dal presente) in concomitanza con il verificarsi di radicali cambiamenti di tipo climatico ed ambientale. Particolarmente significativo appare il moltiplicarsi dei siti a partire dalla seconda fase del Tardoglaciale, o Interstadio Bølling-Allerød, quando condizioni climatiche favorevoli caratterizzate, tra i vari fattori, dall'innalzamento della copertura boschiva sino ad alta quota (1700 m), favoriscono la frequentazione antropica nelle Prealpi e Dolomiti meridionali. Tra i siti epigravettiani noti per il periodo in territorio friulano figurano le Grotte Verdi e la Grotta del Clusantin nell'Altopiano di Pradis e il Riparo di Biarzo ai piedi delle Prealpi Giulie medionali.

Peresani M. et alii

Comune di Clauzetto, Pagine dell'Ecomuseo (2008)

Collocazione: In: Peresani M. (a cura di), Marmotte e cacciatori del Paleolitico a Pradis, 115-119, Pordenone

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Gli A. propongono una sintesi generale dei risultati delle ricerche multidisciplinari condotte alla Grotta del Clusantin, le quali hanno consentito di apportare significativi progressi nelle conoscenze di una fase finora poco nota del popolamento epigravettiano del Friuli occidentale.

Naudinot N., Tomasso A., Tozzi C., Peresani M. (2014)

Collocazione: Journal of Archaeological Science, 52: 578-590, Amsterdam (NL)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel contributo gli A., volendo testare un’ipotesi interpretativa di base, quella secondo cui l’utilizzo delle datazioni al radiocarbonio in prospettiva paleodemografica non possa prescindere dalla valutazione dei parametri socio-economici in essere, offrono una discussione particolare legata allo specifico caso-studio dei contesti del Paleolitico Superiore del Tardoglaciale compresi tra Francia sud-orientale ed Italia settentrionale tra cui risultano compresi, per il territorio friulano, le Grotte Verdi di Pradis, la Grotta del Clusantin (Altopiano di Pradis) e il Riparo di Biarzo (Valli del Natisone). Tra le osservazioni conclusive elaborate: il fatto che la variabilità osservata nella maggiore o minore densità di datazioni (e quindi siti) non possa essere semplicemente letta in chiave demografica, rappresentando questa un fattore direttamente rispondente ai cambiamenti intervenuti nei modelli di mobilità selezionati dai gruppi umani.

Broglio A., Improta S.

Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti (1995)

Collocazione: Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 113 (1994-1995): 1-45,

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

In relazione alla fase del popolamento dell’Epigravettiano recente si citano le Grotte Verdi di Pradis (con serie di datazioni radiocarboniche calibrate disponibili) tra i contesti occupati nel corso degli interstadi temperati di Bølling-Allerød e il Riparo di Biarzo, sito attribuito alla fase terminale dell'Epigravettiano recente, la cui industria litica appare caratterizzata, come in altri siti montani (Andalo e Piancavallo), dallo sviluppo di armature microlitiche geometriche (segmenti, triangoli scaleni e isosceli ottenuti con la tecnica del microbulino) con forme che in alcuni casi sembrano preludere al Sauveterriano. L’evoluzione osservata nelle industrie litiche nel corso del periodo è alla base della proposta di suddivisione dell’Epigravettiano in più fasi discussa nelle conclusioni del contributo.

Pessina A.

Accademia di Scienze Lettere e Arti di Udine (1996)

Collocazione: Atti dell'Accademia Udinese di Scienze, Lettere e Arti, 88 (1995): 199-225, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nell'ampio contributo, focalizzato sulle più antiche e meno note vicende della Preistoria friulana, l'A. traccia il quadro dei dati archeologici disponibili in relazione all'arco di tempo compreso tra il Paleolitico Superiore ed il Neolitico Antico. Oltre alle Grotte Verdi di Pradis, comprese tra i contesti con evidenze riferibili a gruppi di cacciatori tardo-paleolitici, risulta menzionato anche il Riparo di Biarzo, sito tra i pochi dell'Italia settentrionale a presentare una sequenza stratigrafica continuativa tra l'Epigravettiano recente ed il Mesolitico Antico.

Bressan F.

Museo Friulano di Storia Naturale (1984)

Collocazione: Catalogo della Mostra realizzata dal Museo Tridentino di Sc. Nat. e allestita a Udine nel 1984, 52 pp., Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Guida divulgativa alla Mostra in cui, dopo un cenno introduttivo alla fase terminale del Paleolitico Superiore (10.000/9000 a.C.), si illustra lo stato delle conoscenze sui cacciatori-raccoglitori del Mesolitico (VIII-V millennio a.C.) nelle Alpi Orientali. Oltre a numerosi contesti del Trentino, nella parte finale del volume specifica attenzione viene dedicata all'illustrazione dei contesti (siti all'aperto e in grotta) più significativi rinvenuti in Friuli. Tra le cavità, oltre ad una breve menzione delle Grotte Verdi di Pradis, al tempo il sito più antico ("fase media dell'Epigravettiano evoluto italico") in Friuli, ampio spazio viene dedicato alla discussione dei dati disponibili per la frequentazione pluri-fase (tra Paleolitico e Mesolitico) del Riparo di Biarzo.

Guerreschi A., Leonardi P.

Banca Popolare di Verona (1984)

Collocazione: In: Aspes A. (a cura di), Il Veneto nell'antichità. Preistoria e Protostoria, I: 243-281, Verona

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Proposta di ricostruzione del quadro generale delle conoscenze relative alla fine del Paleolitico superiore in Italia nordorientale, con riferimento agli aspetti crono-culturali, ambientali, socio-economici e spirituali. Nella discussione ricorrono diversi riferimenti puntuali alle Grotte Verdi di Pradis e al Riparo di Biarzo.

Bressan F., Guerreschi A.

Istituto per l'Enciclopedia del Friuli-Venezia Giulia (1984)

Collocazione: In: Atti del Conv. Int. "Preistoria del Caput Adriae", Trieste novembre 1983, 38-39, Trieste

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Sintesi dei dati disponibili per il popolamento dell'area friulana nel periodo compreso tra Paleolitico Superiore e Mesolitico. Tra i contesti in grotta, oltre alle Grotte Verdi di Pradis (Epigravettiano finale) citate quale contesto più antico al tempo noto, si menziona anche il sito multi-fase del Riparo di Biarzo, oggetto di recenti indagini.

Pessina A.

Lor. Enz. Multimedia (2005)

Collocazione: In: Fabbro F. (a cura di), La Patrie dal Friûl, 71-75, Coseano (Ud)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

L’A. ripercorre la storia del più antico popolamento del Friuli nel corso della Preistoria antica (dal Paleolitico al Neolitico), illustrando le principali evidenze (siti, materiali archeologici) in ordine cronologico. Per il Paleolitico Medio è presente solo un breve cenno alle segnalazioni attestate nel Friuli occidentale (alle Grotte Verdi di Pradis), mentre un più ampio approfondimento viene dedicato ai dati provenienti dal Riparo di Biarzo, un accampamento temporaneo di fondovalle occupato nel corso del Paleolitico Superiore e Mesolitico da gruppi di cacciatori-raccoglitori.

Gaspardo D.

Società Naturalisti "Silvia Zenari", GEAP (1997)

Collocazione: In: Gaspardo D. (a cura di), Insediamenti preistorici del Friuli occidentale, 79-92, Pordenone

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nelle osservazioni conclusive del contributo, avente ad oggetto la descrizione dei settori indagati e dei relativi materiali litici epigravettiani rinvenuti a Piancavallo in località "Busa di Villotta" (anni 1972-1973), vengono menzionati, tra gli altri complessi epigravettiani dell'Italia settentrionale richiamati per confronto, anche le Grotte Verdi di Pradis e il Riparo di Biarzo.

Pessina A.

Museo Friulano di Storia Naturale (2003)

Collocazione: In: Muscio G. (a cura di), Glacies. L'età dei ghiacci in Friuli. Ambienti, climi e vita negli ultimi 100.000 anni, Catalogo della Mostra, Udine 2003-2004, 131-143, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Dopo una parte introduttiva in cui si discute la complessa relazione uomo-ambiente nelle società di caccia-raccolta attestate nel corso della Preistoria, viene approfondito il quadro delle conoscenze disponibili sul popolamento dell'arco alpino orientale tra Paleolitico e Mesolitico. Tra i siti in grotta menzionati figurano le Grotte Verdi di Pradis (Paleolitico Medio e fine del Paleolitico Superiore/Epigravettiano) e il Riparo di Biarzo, di cui l'A. riassume in particolare i principali aspetti culturali, tecno-economici e climatico-ambientali connessi alla frequentazione del sito tra la fine del Paleolitico Superiore/Epigravettiano e il Mesolitico Antico (UUSS 5, 4 e 3B).

Pessina A.

BE-MA ed. (2002)

Collocazione: In: Vai G.B., Venturini C., Carulli G.B., Zanferrari A. (coord.), Alpi e Prealpi Carniche e Giulie, Guide Geolog. Reg. SGI, 9: 117-118, Milano

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Rapido excursus sul popolamento umano nella regione durante la Preistoria. Tra i siti più antichi, riferibili al Paleolitico, si menzionano le Grotte Verdi di Pradis (Riparo I: Paleolitico Medio e Paleolitico Superiore finale). Il Riparo di Biarzo viene citato quale giacimento più significativo per l'analisi, sia sul piano culturale che paleoecologico, del passaggio tra il Tardoglaciale ed il Postglaciale, ed in particolare per la presenza, attestata in pochissime altre stazioni dell'Italia settentrionale, di livelli del tardo Paleolitico Superiore e del Mesolitico Antico.

Palma di Cesnola A.

Garlatti e Razzai ed. (1993)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Ampio ed approfondito studio sul Paleolitico superiore in Italia. In relazione ai contesti dell'Epigravettiano finale vengono in più occasioni menzionati il Riparo di Biarzo e le Grotte Verdi di Pradis.

Peresani M.

Veneto Agricoltura (2001)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel capitolo dedicato alle Alpi orientali nella Preistoria, l'A. cita il Riparo di Biarzo e le Grotte Verdi di Pradis tra i siti riferibili all'Epigravettiano recente e, nel solo caso di Biarzo, anche al successivo periodo mesolitico.

Chiaradia G.

Società Filologica Friulana, Tip. Doretti (1970)

Collocazione: In: "Pordenon", 47° Congr. della Soc. Filologica Friulana, 22-29, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nota critica sullo stato delle ricerche preistoriche nella provincia di Pordenone. Tra i siti vengono menzionate le Grotte Verdi di Pradis dove gli scavi stratigrafici da poco realizzati hanno portato all’individuazione di industrie litiche attribuibili ad un livello di frequentazione del Paleolitico (“età preneolitica”) e a più recenti livelli definiti neolitici in base alla presenza di ceramica “scarsa e poco qualificata, di impasto grossolano e mal cotta”. Le cavità di Pradis insieme al Bus de le Anguane (Maniago) vengono inoltre ricordati tra le località che hanno restituito resti faunistici pleistocenici (di Ursus spelaeus in particolare).

Altan M.G.B.

Società Alpina Friulana (1986)

Collocazione: In: Guida del Friuli, VI. Prealpi Carniche, 170-183, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nell'illustrare la frequentazione della zona in esame nel corso della Preistoria l'A. cita brevemente due siti del pordenonese, le Grotte Verdi di Pradis cui vengono riferiti generici "resti di "ursus speleus", punte di freccia e raschiatoi" e la Bus de le Anguane in Val Colvera, attribuita al Neolitico.

Peresani M., Duches R., Piccin A., Romandini M.

Pagine dell’Ecomuseo. Gruppo Archeo 2000, Associazione Lis Aganis - Ecomuseo regionale delle Dolomiti Friulane. (2012)

Collocazione: In: Anastasia D., Dalla Bona P. (a cura di), Archeologia e storia nella pedemontana fra Meduna e Tagliamento, 12-19, Meduno (Pn)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel contributo, pensato per un pubblico ampio anche di non specialisti, vengono riassunte le conoscenze aggiornate sulle Grotte Verdi, Grotta del Clusantin e Grotta del Rio Secco, siti che documentano il popolamento nell'Altopiano di Pradis tra il Paleolitico Medio (Musteriano) e il Paleolitico Superiore (Epigravettiano). Oltre alle succitate cavità, risulta schedata anche la Grotticella dal Ruc (comune di Travesio) dove, a seguito di ricerche di superficie condotte da appassionati, venne recuperato un manufatto non ritoccato in selce. In assenza di indagini contestuali, l'interpretazione di tale grotta quale possibile riparo frequentato sin da epoca preistorica rimane al momento solo indiziario. In appendice vengono fornite le schede-sito dedicate ai contesti trattati nel volume.

Peresani M.

Circolo Culturale Menocchio (2017)

Collocazione: Tracce archeologiche, 3: 83 pp., Montereale Valcellina (PN)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Sintesi delle attività di ricerca condotte dall'Università degli Studi di Ferrara nel territorio della pedemontana pordenonese. Tra i più significativi siti del Paleolitico qui rinvenuti ampio risalto viene dato alla Grotta del Rio Secco, sito chiave per la comprensione dei modi di vita e del comportamento simbolico degli ultimi Neandertaliani alla fine del Paleolitico Medio. Evidenza eccezionale rinvenuta nel sito è quella emersa dalle ricerche archeozoologiche che hanno attestato la presenza di una falange ungueale (artiglio) di aquila, appositamente distaccata dal corpo del volatile per essere utilizzata dai Neandertal, secondo l’ipotesi interpretativa proposta, come oggetto di ornamento personale. Nella stessa cavità appare attestato anche un livello di frequentazione dell’inizio del Gravettiano, di notevole interesse data la scarsità di siti riferibili a tale periodo attualmente noti nel versante adriatico della penisola italiana. Ad una fase più recente, corrispondente al processo di colonizzazione delle Alpi nel corso del Tardoglaciale, rimandano invece le evidenze archeologiche individuate alla Grotta del Clusantin, sito di cacciatori epigravettiani specializzato nella caccia e sfruttamento della marmotta, insieme a quelle, oggetto di indagini più datate svoltesi nel corso degli anni Settanta del Novecento, delle Grotte Verdi di Pradis. Da segnalare in quest’ultima cavità è la presenza di due clavicole di marmotta con incisioni profonde prodotte per mezzo di una scheggia in selce secondo un movimento “va e vieni”. Tali oggetti, unici nei siti epigravettiani dell’Italia nord-orientale, ricordano sistemi di notazione numerica, ma non appare escluso anche un loro utilizzo come amuleti o quali espressioni di arte geometrica.

Peresani M.

Aquileia Nostra (2003)

Collocazione: In: Bandelli G., Maselli Scotti F., Vitri S. (a cura di), Notiziario Archeologico, 73: 757-761 , Aquileia (Ud)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Presentazione dei risultati della prima campagna di scavi (anno 2002) presso la Grotta del Clusantin e la Grotta del Rio Secco nell'Altopiano di Pradis, già noto per i giacimenti delle Grotte Verdi indagati stratigraficamente nel corso degli anni Settanta del Novecento. Tale campagna rappresenta il primo atto di un nuovo progetto di ricerca promosso dall'Università di Ferrara su concessione ministeriale della Soprintendenza Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Commissione Museo della Grotta e Comitato Culturale di Pradis. Le indagini svolte hanno messo in luce depositi stratificati con evidenza di manufatti litici epigravettiani (US2, base del sondaggio “S”) alla Grotta del Clusantin e, pur in un contesto parzialmente disturbato da scavi non autorizzati, livelli di frequentazione neandertaliana associati ad alcuni manufatti in selce tra cui si segnala un nucleo Levallois alla Grotta del Rio Secco.

Peresani M., Duches R., Picin A., Romandini M.

Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia (2013)

Collocazione: In: De Laurenzi A., Petrucci G., Ventura P. (a cura di), Atti del I Forum sulla ricerca archeologica in Friuli Venezia Giulia, Aquileia gennaio 2011, 5: 89-91, Firenze

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nota sugli ultimi rinvenimenti effettuati nella Grotta del Rio Secco, l'unico sito friulano con tracce di frequentazione riferibili agli ultimi Neandertaliani in un'area prossima al limite orografico del bacino padano. Vengono in particolare illustrati i dati relativi alla successione stratigrafica sinora messa in luce, che conferma i principali eventi sedimentari già riconosciuti nel sondaggio del 2002 e alcune considerazioni preliminari sui resti faunistici e sulle caratteristiche tecnologiche dell'industria litica. Quest’ultima ha restituito manufatti ascrivibili al Paleolitico Medio (schegge e supporti in selce locale associati al metodo discoide) ma anche al Paleolitico Superiore (o Epigravettiano). Il modesto complesso litico epigravettiano, rappresentato da armature e nuclei a lamelle in selci non-locali, sfruttati sul posto dopo essere stati introdotti pre-confezionati nel sito, lasciano ipotizzare una frequentazione di breve durata della cavità da parte di gruppi di provenienza alloctona, nell’ambito della colonizzazione antropica dell’Altopiano di Pradis nel Tardoglaciale, già ben rappresentata dai rinvenimenti occorsi alle Grotte Verdi e alla

Peresani M., Miolo R., Muratori S.

Comune di Clauzetto, Pagine dell'Ecomuseo (2008)

Collocazione: In: Peresani M. (a cura di), Marmotte e cacciatori del Paleolitico a Pradis, 31-40, Pordenone

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Storia delle ricerche archeologiche nell'Altopiano di Pradis, con particolare riferimento alle indagini condotte alle Grotte Verdi (Paleolitico Medio e Superiore) e alle successive campagne svolte a partire dai primi anni Duemila, sotto la direzione degli studiosi dell'Università di Ferrara, alla Grotta del Clusantin e alla Grotta del Rio Secco. Significativi gli interventi realizzati per la fruizione "controllata" della cavità da parte del più ampio pubblico dei non specialisti e per l'organizzazione di attività didattiche.

Peresani M., Gurioli F. (2007)

Collocazione: Eurasian Prehistory, 5 (1): 85-94, Oxford (UK)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Presentazione dei risultati (successione stratigrafica, industria litica, resti faunistici) delle indagini preliminari condotte nella cavità, un nuovo sito riferibile al Paleolitico Medio che va ad aggiungersi, nella medesima area, al precedente rinvenimento di strumenti litici effettuati, pur in contesti fortemente disturbati, alle Grotte Verdi di Pradis (Riparo I, II). Le indagini si sono per ora limitate all’apertura di due sondaggi esplorativi di cui solo uno (GRS I) ha restituito una sequenza stratigrafica significativa, distinta in cinque unità di cui l'ultima risulta datata radiometricamente al 37.790±360 BP (Paleolitico Medio finale). Solo future indagini consentiranno di chiarire il quadro stratigrafico e paleo-ecologico del sito e definire la funzione e le dinamiche insediative dello stesso nel più ampio ambito territoriale delle Prealpi Orientali.

Visentini P.

Montagna Leader, Soprintendenza per i Beni Archeologici, Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Storico Artistico e Demoetnoantropologico del Friuli Venezia Giulia, Circolo Culturale Menocchio (2001)

Collocazione: In: Atti del Convegno "Archeologia e risorse storico-ambientali nella Pedemontana e nelle Valli del Friuli occidentale", Meduno ottobre 2000, 115-116, Sequals (Pn)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Presentazione delle collezioni del Museo della Grotta di Pradis, dal 2001 inaugurato in un nuovo edificio ubicato nei pressi delle Grotte Verdi. Nel percorso espositivo, che mira ad illustrare le diverse modalità di frequentazione delle cavità da parte di uomini e animali, sono presenti reperti provenienti da vari siti dell’Altopiano. Dalle Grotte Verdi, oggetto di lavori di risistemazione per scopi turistici nel corso degli anni Sessanta del Novecento, provengono alcuni manufatti litici tipologicamente riferibili al Paleolitico Superiore (Epigravettiano Recente finale) e reperti ceramici inquadrabili nella Protostoria (età del Bronzo Recente-Finale, età del Ferro), nell’epoca romana e medievale. Alla Caverna Mainarda appare invece riferibile il rinvenimento di una armilla in bronzo con testa di serpente e decorazione geometrica incisa databile per tipologia all’epoca tardo romana (IV-V sec.), recuperatanel corso di scavi non autorizzati. Da menzionare è altresì la presenza della ricostruzione di uno scheletro di Orso speleo, i cui resti sono stati rinvenuti sia nelle Grotte Verdi che in molte altre cavità della zona, tra cui in particolare si ricorda la Grotta dell’Orso.

Broglio A. (1985)

Collocazione: In: Atti del III Conv. Triveneto di Spel., Vicenza novembre 1984, 71-96, Vicenza

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Studio, supportato da planimetrie e sezioni di scavo e da un'ampia bibliografia, sull'utilizzo di grotte e ripari sottoroccia in Italia nord-orientale nell'arco di tempo compreso tra il Paleolitico inferiore e l'Età del Bronzo. Per il Friuli, in relazione alla fase recente del Paleolitico Superiore, si citano il Riparo di Biarzo, interpretato quale possibile campo-base di cacciatori, e le Grotte Verdi di Pradis. La Šuošteriova Jama viene solo compresa tra i siti illustrati nella mappa di distribuzione generale delle cavità.

Vigevani A.

GEAP ed. (1990)

Collocazione: In: VediFriuli, Fiume Veneto (Pn)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Guida turistica del Friuli di cui si illustrano le principali testimonianze storico-archeologiche e artistiche. Non privi di inesattezze sono i brevi cenni ai siti archeologici noti, quali ad es. l’attribuzione al Paleolitico Medio del Riparo di Biarzo (sulla base di schegge in selce ivi rinvenute). Si citano inoltre: le Grotte di Pradis (solo localizzate nella mappa di distribuzione dei siti), il Foràn di Landri (attribuito all’età del Bronzo-età del Ferro) e l’Ipogeo celtico di Cividale (illustrato in foto).

Duches R., Peresani M., Ziggiotti S.

Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (2007)

Collocazione: Rivista di Scienze Preistoriche, 57: 91-102, Firenze

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Si illustra lo stato delle conoscenze su cronologia, dinamiche insediative ed evoluzione culturale dell’Epigravettiano recente nelle Alpi orientali italiane. Per il settore specifico delle Prealpi Carniche sono presenti brevi riferimenti anche alle Grotte Verdi e alla Grotta del Clusantin sull'Altopiano di Pradis.

Broglio A. (1971)

Collocazione: Der Schlern, 45: 223-225, Bolzano

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nella discussione (in tedesco) ove, a partire dai siti rinvenuti nella Valle dell'Adige, vengono passati in rassegna i contesti epipaleolitici più significativi dell'Italia nord-orientale, l'A., oltre a diverse località del Carso triestino, menziona anche le Grotte Verdi di Pradis.

Cannarella D.

Istituto per l'Enciclopedia del Friuli - Venezia Giulia (1974)

Collocazione: Enciclopedia Monografica del Friuli-Venezia Giulia, 2, La vita economica, parte seconda: 1021-1036, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Ampia descrizione delle più importanti stazioni preistoriche della regione, riunite dall’A. in due tipologie insediative principali: grotte e castellieri. Per il Friuli, ancora poco noto a causa dell'assenza di ricerche sistematiche oltre che per la ridotta visibilità dei siti, sepolti sotto alle alluvioni dei fiumi o obliterati dalle azioni erosive conseguenti al disboscamento delle aree collinari, vengono menzionati l'abitato palafitticolo di Palù di Livenza, alcune non meglio identificabili "interessanti stazioni, ancora da scavare e da studiare" e le Grotte Verdi di Pradis nel pordenonese.

Cannarella D.

Istituto per l'Enciclopedia del Friuli - Venezia Giulia (1978)

Collocazione: Enciclopedia Monografica del Friuli-Venezia Giulia, 3, La storia e la cultura, 1: 3-58, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Panoramica sui siti preistorici della regione, illustrati in senso cronologico dal Paleolitico Inferiore all'età del Ferro. Nella discussione ampio spazio viene dedicato ai contesti (e relativi materiali) del Carso triestino. Per il Friuli, l'A. discute i dati emersi in relazione alle Grotte Verdi di Pradis dove gli scavi (anni 1970-1971), pur limitati dagli sbancamenti connessi all'allestimento turistico della cavità, portarono alla luce un livello di frequentazione riferibile al Paleolitico Superiore finale (con scarsa industria epigravettiana e resti di marmotta) ed uno più antico con resti di Ursus spelaeus e rari strumenti di incerta attribuzione culturale (Musteriano?).

Peresani M.

Museo Archeologico del Friuli Occidentale, Comune di Pordenone (2008)

Collocazione: Guide del Museo Archeologico del Friuli Occidentale Castello di Torre, 1: 29 pp., Pasian di Prato (Ud)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Guida alle sale espositive del nuovo allestimento museale dedicate ai siti paleolitici e mesolitici presenti nel territorio pordenonese. Tra i materiali esposti numerosi sono i manufatti litici e in materia dura animale provenienti dalle Grotte Verdi di Pradis.

Collocazione: Il Friuli, 13 (3) (giu. 1969): 37, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nell'articolo si riporta la notizia dei reperti “preistorici” descritti come “selci splendide, ossa di animali e frammenti di vasi di terracotta”, recuperati nelle Grotte Verdi in seguito ai lavori di sbancamento dei primi anni Sessanta del Novecento che comportarono la trasformazione della cavità in luogo turistico e di culto.

Del Fabbro A., Rapuzzi P.

Società Filologica Friulana (1972)

Collocazione: In: "Val Natisone", 49° Congr. della Soc. Filol. Friul., San Pietro al Natisone, settembre 1972, 14-19, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Vengono presentati i risultati dello studio compiuto sulle industrie litiche rinvenute in due concentrazioni di superficie presso S. Pietro al Natisone, a ridosso delle pendici occidentali del Monte Barda ("Zona I") e Ponte S. Quirino ("Zona II"), a poca distanza dal punto di confluenza tra Alberone e Natisone, datate tra Paleolitico Medio, Epigravettiano arcaico e Gravettiano. Riferimenti alle Grotte di Pradis , quale contesto preistorico con industria epigravettiana, sono presenti in nota.

Peresani M.

Montagna Leader, Soprintendenza per i Beni Archeologici, Architettonici e per il Paesaggio, per il Patrimonio Artistico e Demoetnoantropologico del Friuli Venezia Giulia, Circolo culturale Menocchio (2001)

Collocazione: In: Atti del Convegno "Archeologia e risorse storico-ambientali nella Pedemontana e nelle Valli del Friuli occidentale", Meduno ottobre 2000, 19-26, Sequals (Pn)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Si illustrano le finalità e le prospettive di alcuni progetti di ricerca multidisciplinare portati avanti dall’Università di Ferrara in collaborazione con la Società Naturalisti “Silvia Zenari” e il Museo delle Scienze di Pordenone nel settore delle Prealpi Carniche-Prealpi Venete allo scopo di consentire un progresso delle conoscenze su questo ambito territoriale, ricco di cavità e ripari sottoroccia (in particolare nei bacini del Cellina, Meduna, Arzino e nell’Altopiano di Pradis). A tale scopo sono state selezionate tre aree principali (Altopiano del Cansiglio, Alto Livenza e Piancavallo, Altopiano di Pradis) intese quali specifici casi-studio utili per tentare una ricostruzione del quadro paleoecologico sussistente nel corso della Preistoria antica e comprendere con quali strategie tecno-economiche le società di cacciatori-raccoglitori sfruttavano le risorse dell’ambiente. Notevoli le potenzialità archeologiche dell’Altopiano di Pradis dove le indagini (anni 1970-71) condotte alle Grotte Verdi in relazione ai depositi residuali non intaccati dai lavori di sterro del 1962, avevano restituito un’industria litica riferibile all’Epigravettiano recente nel corso del Tardoglaciale, in accordo con quanto documentato al Riparo di Biarzo a est e nell’area delle Prealpi Venete a ovest. Sulla base di tali significativi risultati, si prospetta la programmazione di ulteriori ricerche nell’area, focalizzate sul popolamento umano tra Paleolitico e Mesolitico.

Tonon M. (1983)

Collocazione: In: Atti del IV Conv. di Spel. del Friuli-Venezia Giulia, Pordenone novembre 1979, 17-22, Pordenone

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Prima segnalazione per il Pleistocene italiano di un esemplare di Cinclus cinclus (L.) (merlo acquaiolo), attribuito ad una popolazione würmiana sulla base delle dimensioni dell'ulna ricomposta. Tale attribuzione risulta comprovata anche dai dati derivati dalla stratigrafia del deposito, con industrie riferibili all'Epigravettiano evoluto e faune (avifauna, resti abbondanti di Marmota marmota) indicative di ambiente freddo, datate radiometricamente intorno all’11.000 BP.

Romandini M., Nannini N., Peresani M. (2012)

Collocazione: In: De Grossi Mazzorin J., Thun-Hohenstein U. (a cura di), Atti VII Convegno Nazionale di Archeozoologia, Ferrara-Rovigo novembre 2012, (Poster),

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Un tempo interpretato come “colonia naturale di marmotte”, l’insieme faunistico dei livelli epigravettiani del Riparo I delle Grotte Verdi di Pradis, sottoposto ad una nuova revisione tafonomica, ha rivelato la presenza di evidenze che, seppur preliminari, indicano l’uomo quale principale predatore e agente di accumulo dei resti nel sito. I casi riportati sembrano indicare una sistematicità dei gesti nel trattamento delle carcasse da parte dei cacciatori-raccoglitori che frequentarono ripetutamente l’altipiano nel corso del Tardoglaciale. Sono infatti ampiamente documentate tutte la fasi della catena di macellazione con prevalenza di tracce da ricondurre a spellamento e in taluni casi, a cottura e distacco delle masse muscolari.

Bartolomei G., Broglio A., Palma di Cesnola A.

Centre Nat. de la Recherche Scientifique, Colloque n. 271 (1979)

Collocazione: In: de Sonneville-Bordes D. (ed.), La fin des temps glaciaires en Europe. Chronostratigraphie et écologie des cultures du Paléolithique final, 297-324, Talence (F)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Ricostruzione generale della cronostratigrafia e dell'evoluzione ecologica dell'Epigravettiano in Italia. Tra i contesti del settore Alto Adriatico vengono comprese le Grotte Verdi di Pradis, di cui si discutono in particolare le associazioni faunistiche a micromammiferi rinvenute in relazione al Riparo I e le implicazioni paleoecologiche da queste desumibili, anche supportate dalla disponibilità di datazioni radiocarboniche.

Bartolomei G., Tonon M.

Società Naturalisti "Silvia Zenari", GEAP (1997)

Collocazione: In: Gaspardo D. (a cura di), Insediamenti preistorici del Friuli occidentale, 93-102, Pordenone

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Ampia relazione sulle ricerche svolte nelle Grotte Verdi di Pradis nei primi anni Settanta del Novecento. Nella prima parte del contributo vengono esposte alcune considerazioni paleoecologiche e paleoclimatiche derivate dai dati geomorfologici, geopedologici e faunistici complessivamente raccolti, inerenti la ricostruzione delle condizioni ambientali dell'area circostante la cavità durante l'Ultimo Massimo Glaciale e l'Olocene Antico.

Gaspardo D.

Società Naturalisti "Silvia Zenari", GEAP (1997)

Collocazione: In: Gaspardo D. (a cura di), Insediamenti preistorici del Friuli occidentale, 9-10, Pordenone

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nell'introduzione al volume vengono menzionate le Grotte Verdi di Pradis tra i siti indagati negli ultimi anni che hanno arricchito le conoscenze del popolamento preistorico (tra Paleolitico Superiore e Neolitico Recente) del Friuli Occidentale (tra il fiume Tagliamento e il Livenza), area in cui, come ricorda lo stesso A., l'avvio delle ricerche archeologiche ha conosciuto un certo ritardo rispetto ai territori contermini (Veneto e Carso triestino).

Gaspardo D.

Società Naturalisti "Silvia Zenari", GEAP (1997)

Collocazione: In: Gaspardo D. (a cura di), Insediamenti preistorici del Friuli occidentale, 103-104, Pordenone

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Ampia relazione sulle ricerche svolte nelle Grotte Verdi di Pradis nei primi anni Settanta del Novecento. Nella seconda parte del lavoro si riportano brevi notazioni sulle industrie in pietra scheggiata e in osso riferibili all'Epigravettiano recente messe in luce dagli scavi. Una datazione fissa l'insediamento umano nelle cavità intorno a 11.100-11.800 anni BP.

Visentini P.

Comune di Budoia, Museo delle Scienze di Pordenone, Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia (1998)

Collocazione: In: Pettarin S., Rigoni A., Tasca G., Visentini P., Genti e materiali di San Tomè di Dardago, Guida alla Mostra, Budoia-sala Consiliare marzo-maggio 1998, 6-7, Budoia (Pn)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Tra i siti più significativi del periodo vengono citati, tra gli altri, le Grotte Verdi Pradis dove gli scavi effettuati negli anni 1970-71 portarono al rinvenimento di materiali del Paleolitico Medio e della fase finale del Paleolitico Superiore (Epigravettiano).

Corai P.

GEAP ed. (1979)

Collocazione: In: Valussi G., Facchin D. (a cura di), Piancavallo: analisi del territorio, Atti del 2° convegno di studi sul territorio della provincia di Pordenone, Ass. It. Ins. Geografia, 161-176, Pordenone

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel contributo, focalizzato sulla descrizione dei siti epigravettiani rinvenuti sul Piancavallo, oggetto di indagini sistematiche condotte dall'Università di Ferrara negli anni 1972-1973, le Grotte Verdi di Pradis (con livelli datati tra 10.000 e 9.000 a.C.) vengono brevemente menzionate tra i siti epigravettiani richiamati per confronto.

Corai P. (1980)

Collocazione: Ladinia (Ist. Ladin "Micurà de Ru"), IV: 183-218, San Martino in Badia (Bz)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nell'ampio contributo sui principali siti del Paleolitico e Mesolitico delle Alpi sud-orientali, uno specifico paragrafo viene dedicato alle Grotte Verdi di Pradis. Oltre alla storia delle ricerche, l'A. discute nel dettaglio i dati stratigrafici (con datazioni radiometriche) e quelli provenienti dall'analisi delle industrie litiche e in osso disponibili in relazione al Riparo I, il più significativo sul piano paleontologico e archeologico dei tre che compongono il complesso ipogeo. Due le fasi principali di frequentazione antropica (sporadica) attestate nel Riparo I, riferibili rispettivamente al generico Paleolitico Medio e al Paleolitico Superiore finale (“Epigravettiano italico finale”). L'importanza culturale del sito viene richiamata anche nelle considerazioni conclusive, laddove si sottolinea la parzialità dei dati recuperati a causa dei lavori di sbancamento che causarono l'asportazione della maggior parte del deposito originario.

Sala B. (1971)

Collocazione: Le Tre Valli, Boll. Parrocchiale, 2 (4): 4, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Brevi note sulla campagna di scavi condotta nel 1971 dall'Istituto di Geologia dell'Università di Ferrara nelle Grotte Verdi di Pradis.

Gurioli, F., Bartolomei G., Nannini N., Peresani M., Romandini M.

Société des amis du Musée national de la Préhistoire (2011)

Collocazione: Paleo. Revue d'archéologie préhistorique, 22: 311-318,

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel contributo si presentano i risultati dello studio morfo-tecnologico condotto su due clavicole destre di marmotta rinvenute alle Grotte Verdi di Pradis (scavi del 1970-71) in associazione ad un industria su selce riferibile all'Epigravettiano recente. Su entrambe le clavicole sono state rilevate due serie di intaccature (rispettivamente 4 e 5) intenzionalmente praticate dall'uomo con uno strumento litico, in alcuni casi associate a ulteriori incisioni sovrapposte, realizzate secondo un diverso asse di orientamento dello strumento. Per tali manufatti, che non trovano confronti nel complesso delle evidenze note per il Paleolitico Superiore della regione alpina, viene proposta una funzionalità di tipo non utilitaristico, e più precisamente di strumenti-contatori utilizzati come sistemi di annotazione numerica.

Peresani M., Astuti P., Di Anastasio G., Di Taranto E., Duches R., Masini I., Miolo R.

Museo delle Scienze (2011)

Collocazione: Preistoria Alpina, 45: 21-65, Trento

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Il bacino del Palughetto sull’Altopiano del Cansiglio conserva siti datati tra la fine dell’Epigravettiano recente e il Sauveterriano. Tali evidenze vengono descritte nel loro contesto geomorfologico, paleoecologico e pedologico ed interpretate sulla base di uno studio tecnologico in senso largo degli insiemi litici che prende in considerazione anche le modalità di approvvigionamento delle materie prime, individuando diversi contesti alloctoni. Nella discussione vi è solo un breve riferimento alle Grotte Verdi di Pradis, comprese tra i siti epigravettiani (tra Dryas Recente e limite Dryas Recente/Preboreale) illustrati nella mappa generale di distribuzione degli insediamenti per i quali risultano disponibili datazioni al radiocarbonio.

Mussi M., Peresani M. (2011)

Collocazione: Quaternary International, 242: 360-370, Amsterdam (NL)

Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S104061821100142X

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Gli A. discutono le evidenze relative ai siti della penisola italiana (31 quelli complessivamente presi in esame) attribuiti al Dryas Recente (o Younger Dryas) (tra 12.700 e 11.600 cal BP) in base alla disponibilità di datazioni radiometriche, alla composizione dei complessi faunistici o alla presenza di specifiche caratteristiche culturali nei complessi litici. Nel corso di tale periodo l'area alpina mostra cambiamenti nel modello insediativo, laddove la comparsa di nuovi siti, di dimensioni ridotte e plausibilmente di più breve durata, si associa ad una sensibile accentuazione della mobilità dei gruppi umani sul territorio. Tra i siti dell’Italia settentrionale esaminati risultano brevemente citate anche le Grotte Verdi di Pradis (con datazione 14C pari a 12.895±294 cal BP).

Bartolomei G.

Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (1971)

Collocazione: Rivista di Scienze Preistoriche, 26 (2): 453 (Notiziario), Firenze

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Si dà notizia della continuazione delle ricerche nelle Grotte Verdi di Pradis condotte dall'Università di Ferrara in collaborazione con l'Associazione Nazionale per Aquileia. Le indagini nel Riparo II hanno evidenziato la presenza di due distinti livelli: un livello inferiore con resti di Orso speleo e scarsa industria litica ed uno soprastante riferibile all'Epigravettiano.

Leonardi P., Broglio A. (1970)

Collocazione: Sibrium, 10: 411-417, Varese

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Tra le ricerche svolte dall'Istituto di Paleontologia Umana di Ferrara si menzionano quelle effettuate in una delle tre cavità note con il toponimo di "Grotte Verdi" di Pradis (Altopiano di Clauzetto), già in precedenza segnalata a seguito del recupero di materiali paletno-/paleontologici durante i lavori di sbancamento eseguiti in funzione della trasformazione turistica/di culto del sito. Ridotte le evidenze recuperate, consistenti in resti faunistici di Marmota marmota e scarsi reperti litici non diagnostici.

Tonon M.

Comune di Pordenone, Tip. Grigoletti (1978)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Guida divulgativa alle collezioni del Museo. In relazione alla sezione dedicata alla Preistoria vengono menzionate, tra i siti paleolitici, le Grotte Verdi di Pradis (attribuite all'"Epigravettiano evoluto") i cui materiali, una volta concluse le analisi, diventeranno parte dell'esposizione museale.

Gurioli F.

Società Naturalisti "Silvia Zenari" (2004)

Collocazione: Bollettino della Società Naturalisti "Silvia Zenari", 28: 39-48, Pordenone

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

L'A. descrive quattro manufatti in osso con evidenza di lavorazione antropica, rinvenuti nei livelli dell'Epigravettiano recente (Strati 1 e 2) delle Grotte Verdi di Pradis. Si tratta di due clavicole di marmotta, recanti ciascuna una serie di tacche incise perpendicolarmente all'asse del supporto, e due punteruoli realizzati da una probabile ulna di lupo e da un telemetacarpo di alce. Tali manufatti presentano un grande interesse costituendo un unicum senza confronti diretti nei siti coevi dell'Italia nord-orientale. Un'ipotesi interpretativa avanzata da alcuni autori vede nelle tacche incise una possibile forma di "contatore" numerico, forse riferibile al numero di prede abbattute durante la battuta di caccia.

Guidi P. (a cura di)

Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, Provincia di Udine (1997)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel capitolo "Antropospeleologia", uno specifico paragrafo, a cura di Muscio, viene riservato alla discussione dei dati bibliografici disponibili in letteratura in merito alle ricerche speleologiche in cavità del Friuli associate ad evidenze di tipo paletnologico e/o paleontologico. I titoli recensiti vengono forniti secondo un elenco analitico per autore, composto di 194 voci in totale, che riprende e aggiorna il precedente lavoro bibliografico redatto da Guidi (1973). Di ciascuna voce bibliografica vengono forniti: brevi indicazioni sulle evidenze (paletnologiche e/o paleontologiche) più significative emerse, note riassuntive dei principali argomenti trattati, indicazione degli specifici contesti in grotta menzionati, citati secondo il numero identificativo del Catasto Grotte del Friuli (sigla Fr).

Maddaleni P.

Museo Friulano di Storia Naturale (2017)

Collocazione: Gortania. Geologia, Paleontologia, Paletnologia, 38: 85-120, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel contributo viene offerta una prima revisione sistematica dei dati disponibili per le circa 50 principali cavità di interesse paleontologico e paletnologico attestate in Friuli. Alla ricchezza dei siti (grotte e ripari) presenti in tale comparto territoriale contraddistinto da una peculiare conformazione geologica, si associa una disomogenea e talora lacunosa disponibilità di dati, a volte inediti e spesso giunti a noi privi dei necessari riferimenti contestuali oltre che di datazioni radiometriche, in quanto frutto di ricerche datate, svoltesi a partire dalla fine dell’Ottocento-primi del Novecento. Se nella maggior parte dei casi l’inquadramento crono-culturale dei siti può oggi basarsi solo sull’analisi tipologica dei materiali a noi giunti (ceramica, industria litica in primis), casi-studio di particolare interesse sono rappresentati dal Riparo di Biarzo, Grotta di Cladrecis e alcune cavità dell’Altopiano di Pradis (Grotta del Clusantin, Grotta del Rio Secco) oggetto in anni recenti di scavi sistematici e studi post-scavo multidisciplinari. Nel contributo l’avvio della revisione della bibliografia e dell’analisi delle collezioni di materiali conservati presso diversi Istituzioni (Museo Friulano di Storia Naturale e Circolo Speleologico e Idrologico Friulano) viene inteso quale primo passo di progetto di più ampia portata focalizzato sullo studio delle grotte in Friuli che dovrà necessariamente prevedere anche la programmazione di nuove ricerche sul territorio. Nella parte conclusiva del lavoro viene fornito anche un elenco delle cavità che hanno restituito solo reperti faunistici olocenici.

Muscio G., Sala B.

Museo Friulano di Storia Naturale (2003)

Collocazione: In: Muscio G. (a cura di), Glacies. L'età dei ghiacci in Friuli. Ambienti, climi e vita negli ultimi 100.000 anni, Catalogo della Mostra, Udine 2003-2004, 123-130, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Gli A. nell'illustrare le associazioni faunistiche di vertebrati (anche quali indicatori climatico-ambientali) note per l'Italia nord-orientale durante il Glaciale Würmiano, fanno in più casi riferimento ai principali giacimenti di interesse paletnologico in cui i resti fossili sono stati recuperati. Tra i siti del Friuli si menzionano le Grotte Verdi di Pradis e il Riparo di Biarzo, quest'ultimo di particolare interesse sul piano stratigrafico per la possibilità di seguire l'evoluzione delle faune nel passaggio tra Pleistocene Superiore ed Olocene. Tra le grotte del Friuli orientale, oltre alla Šuošteriova Jama (reperti illustrati), si ricorda la grotta Velika Jama il cui repertorio faunistico, pur significativo, presenta una scarsa attendibilità scientifica, non essendo possibile distinguere le faune pleistoceniche da quelle oloceniche.

Vitri S.

Quaderni della Sezione Archeologica del Castello del Buonconsiglio (1997)

Collocazione: In: Endrizzi L., Marzatico F. (a cura di), Ori delle Alpi, Catalogo della Mostra, Trento 1997, 6: 565-569, 580., Trento

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

L'A. ripercorre le varie fasi del popolamento umano pre- protostorico del comprensorio delle Alpi orientali (Alpi e Prealpi Carniche e Giulie), per il quale riconosce, soprattutto in relazione ad alcuni periodi, la disponibilità di una limitata documentazione archeologica, non rispondente all'importanza geografico-culturale dell'area, percorsa da numerose direttrici naturali di collegamento tra Alto Adriatico ed Europa centro-orientale. Numerosi sono i contesti in grotta menzionati, solo nel caso del Riparo di Biarzo e del Ciòndar des Paganis con più ampi riferimenti. Da questi due siti provengono inoltre alcuni dei reperti esposti in Mostra, descritti in apposite schede del Catalogo.

Dalla Vecchia F. M

Museo Friulano di Storia Naturale. Pubblicazioni (2008)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel Volume è presente un excursus sulla storia dei vertebrati del Quaternario (Olocene escluso) in Friuli, condotto sulla base di precedenti studi disponibili in letteratura. L'A. in riferimento alle associazioni di vertebrati pleistocenici (Pleistocene Superiore) rinvenute in numerosi contesti in grotta del territorio friulano, sottolinea come la valenza scientifica delle stesse risulti spesso inficiata dall'assenza dei dati stratigrafici di provenienza, non sistematicamente registrati nel corso dei primi scavi effettuati tra Otto- e Novecento ma anche in anni più recenti (es. Grotte Verdi di Pradis). Al polo opposto si pongono i dati disponibili per alcuni contesti oggetto di indagini di scavo stratigrafiche approfondite, quali la Grotta del Rio Secco e la Grotta del Clusantin (Altopiano di Pradis) e il Riparo di Biarzo (Valli del Natisone). Particolarmente diffusa tra le specie rinvenute nei siti ipogei appare l’Orso delle Caverne (Ursus spelaeus), che in uno specifico caso (Abisso di Viganti: materiali andati dispersi dopo la rotta di Caporetto) appare in associazione con il ghiottone (Gulo gulo), animale non comune indicatore della presenza al tempo di un clima rigido e di un ambiente di tundra. Si segnala che la cavità indicata nel testo come Mala Jama corrisponde alla Mala Pec (materiali in deposito presso il Museo Friulano di Storia Naturale).

Bon M., Piccoli G., Sala B. (1991)

Collocazione: Memorie di Scienze Geologiche, 43: 185-231, Padova

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Catalogo ragionato dei vertebrati fossili del Quaternario dell'Italia nord-orientale (Tre Venezie). Dei numerosi siti friulani compresi nello studio, alcuni vengono ampiamente discussi (Pleistocene Superiore: Grotte Verdi di Pradis, Velika Jama; Olocene Antico: Riparo di Biarzo), altri solo brevemente menzionati tra i "Rinvenimenti minori".

Petricig P.

Cooperativa Lipa ed. (1998)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Studio sulla Pre-Protostoria della Slavia friulana, in cui vengono compresi i territori di Friuli e Slovenia in passato strettamente interconnessi, oltre a limiti geografici attuali, sul piano delle relazioni culturali. Numerosi i siti in grotta citati: dalle rare cavità frequentate nel Paleolitico Superiore (Grotte Verdi di Pradis, Riparo di Biarzo) e nel Mesolitico e Neolitico (Riparo di Biarzo, Grotta di Cladrecis), sino alle numerose grotte del Friuli orientale cronologicamente attribuibili, pur in quadro documentario non privo di lacune e incertezze, all'età dei metalli (Eneolitico-età del Bronzo). Tra questi ultimi figurano la Velika Jama (per cui si esclude la datazione al Neolitico), la Grotta di Robič, la Šuošteriova Jama, il Ciòndar des Paganis, la Grotta di Paciuch e il Foràn di Landri. A tali contesti vengono dedicati specifici paragrafi di approfondimento in relazione alla storia delle ricerche, ai materiali emersi e agli studi sistematici più aggiornati disponibili in letteratura.

Corbanese G.G.

Del Bianco ed. (1983)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nella trattazione, organizzata in senso cronologico, e corredata da mappe di distrubizione dei siti archeologici per ciascuno dei periodi considerati, sono presenti informazioni spesso imprecise quando non errate in relazione all'attribuzione crono-culturale dei vari contesti archeologici friulani citati, tra cui numerosi sono quelli in grotta.

Ponton M.

Civici Musei di Udine, Museo Archeologico e Museo Friulano di Storia Naturale. Lithostampa ed. (2020)

Collocazione: In: Muscio G., Visentini P. (a cura di), Antichi abitatori delle grotte in Friuli. La Preistoria nelle cavità delle Prealpi Giulie, Catalogo della Mostra, Castello di Udine marzo 2021- febbraio 2022, 35-45, Pasian di Prato (UD)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Le caratteristiche geologiche e le morfologie originali delle Prealpi e, in primis, delle Prealpi Giulie meridionali, rappresentano insieme alla facilità di accesso, alla buon esposizione e alla disponibilità di corsi d’acqua, dei fattori ottimali che nel tempo hanno favorito la frequentazione umana in tale comparto territoriale, la quale ha privilegiato sia i ripiani costituiti da depositi alluvionali localizzati in corrispondenza dei terrazzi fluviali sia, in particolare, le cavità e i ripari rocciosi. L’A. partendo quindi dalla dettagliata illustrazione del fenomeno del carsismo, a cui si deve la formazione e sviluppo delle numerose cavità presenti nell’area, passa quindi in rassegna alcuni tra i più significativi contesti ipogei (grotte e ripari) con evidenza di frequentazione umana, descrivendone le specifiche caratteristiche geo-morfologiche.

Cannarella D.

Istituto per l'Enciclopedia del Friuli - Venezia Giulia (1984)

Collocazione: Enciclopedia Monografica del Friuli-Venezia Giulia. Aggiornamenti. La ricerca scientifica, 1: 427-488, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Rassegna storica sulle ricerche paletnologiche e paleontologiche svolte in regione, con particolare riguardo all’area del Carso triestino. Per il territorio friulano l'A. cita, tra i siti in grotta, i principali contesti “storici” del Friuli orientale indagati dai soci del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano a partire dai primi del Novecento, i quali, inizialmente riferiti al Neolitico, in base alle più recenti revisioni dei materiali, - tra cui si ricordano quelle portate avanti da Bressan presso il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine -, vengono ora attribuiti all’età dei metalli (età del Bronzo ed età del Ferro). Tra i siti divenuti oggetto di scavi sistematici in anni più recenti sono menzionati le Grotte Verdi di Pradis, il Riparo di Biarzo e la Grotta di Cladrecis.

De Piero G.

Chiandetti ed. (1985)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Opera divulgativa dedicata alla Preistoria del territorio friulano. Dopo un capitolo introduttivo in cui si offrono cenni di inquadramento geologico, l'A. passa in rassegna i siti preistorici friulani più rappresentativi di ciascuna fase culturale crono-culturale (dal Paleolitico all’età dei metalli), tra cui numerosi sono quelli in cavità. Da sottolineare è la presenza di notazioni, corredate da rimandi bibliografici, spesso imprecise quando non del tutto errate: tra gli esempi, l'inquadramento del Ciòndar des Paganis nel Paleolitico Medio, e la pressoché esclusiva attribuzione alla sola fase neolitica delle altre cavità citate. Tra i “Ritrovamenti preistorici di vario genere” sono menzionati anche la Bus de le Anguane (Maniago) e la grotta Clap dal Lof (Cavazzo Carnico). Quest’ultima, menzionata da Marinoni, non venne più rintracciata nelle ricerche compiute alla fine dell’Ottocento. Le indagini condotte nell’area circostante portarono al solo rinvenimento di un riparo giudicato privo di interesse sia paletnologico che paleontologico.

Pessina A., Carbonetto G.

Vittorelli ed. (1998)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Tra le schede, nella nr. 4-"Grotte Verdi di Pradis e il Piancavallo", ampio spazio viene dedicato al Riparo I delle Grotte Verdi di cui viene illustrata la stratigrafia a partire dai livelli più antichi riferibili al Paleolitico Medio; alla frequentazione umana del Riparo di Biarzo vengono riservate le schede nr. 5 (US 5: livello Epigravettiano finale) e la nr. 6 (UUSS 4-2, livelli Mesolitico e Neolitico) anche con riferimenti alle caratteristiche climatico-ambientali dell'area e alle strategie di occupazione stagionale del sito. Nella scheda nr. 36 -“Le Valli del Natisone nel III millennio a.C.” vengono discusse, con riferimenti alla storia e ai risultati (stratigrafia, materiali) delle ricerche storiche in esse compiute, la Velika jama, il Ciòndar des Paganis e il Foràn di Landri. Nella scheda 37-"Altre cavità del Friuli Orientale” si menzionano, tra gli altri siti, la Šuošteriova Jama, la Grotta di Robič (S. Ilario), la Velika jama e la Grotta di Cladrecis, quest'ultima con specifici riferimenti alle problematiche crono-culturali emerse nel sito il quale, pur con margini di incertezza, sembra essere stato occupato in un periodo compreso tra Mesolitico e Bronzo Antico.

Dreosto V.

Arti Grafiche Friulane ed. (1994)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Volume dedicato alla Preistoria e Protostoria regionale di cui, non senza imprecisioni, vengono illustrati i siti più significativi, discussi in ordine cronologico. Per il Friuli numerose sono le cavità citate con particolare riferimento al settore orientale delle Prealpi Giulie. Da segnalare la grotta denominata erronamente nel testo "Souveteriana", plausibilmente corrispondente alla Šuošteriova Jama.

Esu D., Kotsakis T.

Biogeographia (1989)

Collocazione: In: Atti 26° Congr. Soc. It. Biogeogr., Biogeografia delle Alpi Sud-Orientali, Udine maggio-giugno 1986, 13: 57-81, Siena

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel contributo vengono discusse, in genere senza la citazione diretta della località, anche le faune quaternarie delle grotte friulane, comprese all'interno di un più ampio quadro biogeografico. Specifici riferimenti ai contesti di provenienza, quali le grotte di S. Giovanni d'Antro, Velika Jama e Grotte Verdi di Pradis (con relativi riferimenti bibliografici), sono disponibili solo in relazione alle faune del Pleistocene finale.

Corazza S., Simeoni G., Zendron F.

Circolo culturale Menocchio (2006)

Collocazione: In: Corazza S., Simeoni G., Zendron F., Tracce archeologiche di antiche genti. La protostoria in Friuli, 1: 53-155, Montereale Valcellina (Pn)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Il lavoro presenta una versione aggiornata (al mese di giugno 2005) delle schede-sito curate da S. Vitri nel 1990. I siti esaminati si localizzano nell’area compresa tra il Friuli (provincia di Pordenone e di Udine con la Carnia e il Canale del Ferro), il Goriziano e i territori prossimi alla foce dell'Isonzo (Duino, provincia di Trieste), cronologicamente inquadrabili tra la Preistoria (dal Paleolitico in poi) e la Protostoria sino alla romanizzazione. Di ogni località vengono brevemente descritte le evidenze emerse (materiali, strutture), il contesto di rinvenimento e la bibliografia complessiva disponibile in letteratura. A corredo del testo vengono inoltre fornite una serie carte di distribuzione dei siti (Carta I-VIII) suddivise in base a specifici intervalli cronologici selezionati (es. Paleolitico Medio e Superiore; Mesolitico e Neolitico; Eneolitico e Bronzo Antico, etc.). Tra i contesti citati non trova conferma la presenza in un deposito in grotta presso Clodig (Grimacco).

Muscio G.

Civici Musei di Udine, Museo Archeologico e Museo Friulano di Storia Naturale. Lithostampa ed. (2020)

Collocazione: In: Muscio G., Visentini P. (a cura di), Antichi abitatori delle grotte in Friuli. La Preistoria nelle cavità delle Prealpi Giulie, Catalogo della Mostra, Castello di Udine marzo 2021- febbraio 2022, 47-61, Pasian di Prato (UD)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel contributo si illustra il quadro generale delle conoscenze, aggiornate agli studi più recenti disponibili in letteratura, sui resti di mammiferi di più ampia diffusione nel record fossile dei depositi in grotta del Friuli nel tardo Quaternario. A partire dalle faune attuali, l’A. discute i dati relativi alle specie animali frequentatrici delle cavità nelle diverse fasi cronologiche (dal Pleistocene Inferiore-Medio e Superiore all’Olocene Antico) fornendo riferimenti puntuali ai contesti in grotta di provenienza e all’importanza delle faune quali indicatori significativi ai fini della ricostruzione delle oscillazioni climatiche e delle modificazioni ambientali intercorse nel periodo considerato. Particolare attenzione tra i contesti in grotta viene riservata al Riparo di Biarzo (Prealpi orientali), in cui le interessanti e dettagliate evidenze disponibili in relazione ai complessi faunistici del Tardoglaciale-Olocene Antico consentono di ricostruire la stagionalità della frequentazione del riparo per attività di caccia e pesca e, in relazione al settore delle Prealpi Carniche, alla Grotta del Clusantin e alla Grotta del Rio Secco, in cui risultano attestate, rispettivamente, attività di caccia specializzata alla marmotta (alla fine del Paleolitico superiore) e peculiari forme di interazione tra Uomo di Neandertal e orso (Orso speleo e Orso bruno) durante il Musteriano finale.

Del Fabbro A. (1977)

Collocazione: In: Atti del II Conv. di Spel. del Friuli-Venezia Giulia, Udine marzo 1975, 70-77, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Dopo un'ampia illustrazione del metodo di funzionamento del radiocarbonio (14C) e delle sue potenzialità applicative ai fini dell'individuazione di datazioni assolute dei depositi archeologici, l'A. passa in rassegna i siti della regione in cui l’applicazione di tale metodo potrebbe consentire un significativo avanzamento nelle conoscenze delle dinamiche del popolamento umano nella Preistoria. Oltre a numerose cavità del Friuli orientale, in relazione al territorio pordenonese l’A. discute il caso delle Grotte Verdi di Pradis.

Menis G.C.

Società Filologica Friulana (1969)

Collocazione: In: Menis G. C., Storia del Friuli dalle origini alla caduta dello Stato patriarcale, 19-30, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nella parte iniziale del volume, dedicata al popolamento preistorico del Friuli, il Ciòndar des Paganis, cui vengono attribuite “una decina di manufatti (schegge di selce)” del Mousteriano alpino, viene erroneamente compreso insieme alle Grotte Verdi di Pradis tra i contesti del Paleolitico Medio. Numerose sono inoltre le cavità del Friuli orientale riferite sempre erroneamente al solo Neolitico, vale a dire Šuošteriova Jama, Velika Jama, Star Cedât, Grotta di Robič e Foràn di Landri, quest’ultimo (forse confuso con la Grotta di Robič) menzionato anche per la presenza di materiali riferibili all’età del Bronzo.

Càssola Guida P.

Edizioni Università di Trieste (1979)

Collocazione: In: Il Territorio di Aquileia nell'antichità, Antichità Altoadriatiche XV, Atti della 9 Settimana di studi aquileiesi 22-28 aprile 1978, 57-82, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Ampia panoramica sullo stato delle conoscenze, comprensivo dei relativi riferimenti bibliografici, relative alla pre- e protostoria di quello che in epoca romana diventerà il territorio di Aquileia. Tra i siti del Paleolitico superiore si menzionano le Grotte Verdi di Pradis, da poco indagate. Le grotte del Ciòndar des Paganis e della Velika Jama nelle Valli del Natisone vengono incluse tra i siti delle prime età dei metalli (con una continuità di vita attestata almeno fino all'inizio della facies dei castellieri) e interpretati dall'A. quali possibili contesti pastorali frequentati stagionalmente da gruppi di allevatori in contatto con i gruppi di agricoltori stanziati in pianura.

Marco Peresani, Matteo Romandini, Gabriele Terlato

Commissione Grotte (2014)

Biblioteca del CSR

Collocazione: in Atti e Memorie della Comm. Grotte

Link: https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2009/10/I-primi-occupanti-delle-Prealpi-Carniche.pdf

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia