Nome principale: Grotta della Foos

Numero catasto: 507

Numero catasto locale: 229FR

Numero totale ingressi: 1

Data primo accatastamento: 01/01/1969

Altri nomi

Bus del Castiù

Foos di Campone

Bus del Fòus

Fontana del Fòus

Non sono presenti informazioni

Descrizione ingresso

Numero ingresso: 1

Nome ingresso: Ingresso 1

Ingresso principale: Si

Targhettatura

Presenza targhetta: No

Località

Comune: Tramonti di Sotto

Area geografica: Prealpi Carniche

Area provinciale: Pordenone

Carta CTRN 1:5.000: 048102 - Campone

Rilevamento posizione

Metodo rilevamento: STRUMENTALE -> GPS

Tipo coordinate rilevate: Metriche Gauss-Boaga - Fuso Est

Latitudine: 5124578

Longitudine: 2351425

Lat. WGS84: 46,25364964

Lon. WGS84: 12,81285079

Est RDN2008/UTM 33N: 331421,247

Nord RDN2008/UTM 33N: 5124555,292

Quota ingresso (s.l.m.): 410 m

Autori della posizione

Autore: Alberto Casagrande

Gruppo appartenenza: PRIVATO - Nessun gruppo di appartenenza

Caratteristiche

Sviluppo planimetrico: 3294 m

Dislivello positivo: 34 m

Profondità: 127 m

Dislivello totale: 161 m

Quota fondo: 283 m

Andamento cavità: Semplice orizzontale

Stato della cavità

Prosecuzioni: Presenza di prosecuzioni non accessibili

Grotta turistica: No

Presenza d'acqua

corsi acqua interni perenne

sorgente temporaneo/a

Acque

Acque di fondo perenni: Si

Presenza sifoni: Si

Sifoni permanenti: Si

Sifoni temporanei: Si

Laghi permanenti: Si

SIFONI: presenza di uno o piu' sifoni - ASPER: acque sospese permanenti

Sifoni

Laghi

Note idrogeologia

(F. Gasparo, 1971) In periodi di normale attività idrica la grotta funziona da inghiottitoio interno. La percorrono sette torrentelli di scarsa portata (in genere qualche l/min)

Un interesse maggiore a quello dei piccoli torrenti interni, riveste la massa d'acqua che percorre la cavità in periodi di precipitazioni eccezionali o di rapida fusione delle nevi. I1 fenomeno è dovuto all'innalzamento di oltre 80 metri del livello delle acque nel sifone terminale, che invadono quasi completamente i vani della parte esplorata della cavità, capaci quasi 20000 mc, fino alla quota degli ingressi, dai quali la massa d'acqua esce con violenza per gettarsi nella vicina forra del Torrente Chiarzò. Il fenomeno, che si osserva con una relativa frequenza, perdura qualche ora e la portata massima dell'acqua dovrebbe aggirarsi, da stime approssimative, sui 3-4 mc/sec.

Meteorologia ipogea

Non sono presenti informazioni

Danneggiamenti

Non sono presenti informazioni

Geologia

fonte: Carta geologica del Friuli Venezia Giulia alla scala 1:150.000

Litologia: Carbonati massivi

Ambiente: Depositi di piattaforma aperta

Età: Cretaceo sup.- Paleocene sup.

| Formazione: | Calcareniti del Molassa Fm. dei Calcari del Carso triestino p.p Calcari di Monte San Michele |

Litologia

Calcare

Depositi

ghiaia

fango

sabbia

Note geologiche

(F. Gasparo, 1971) La litologia è data da calcare compatto, brecciato, grigio, interessato da fratture riempite da calcite spatica; frattura irregolare, talora debolmente concoide. La stratificazione lungo tutto l'arco della cavità è nel complesso regolare con potenze degli strati centimetriche e decimetriche. Gli strati hanno direzione WNW-ESE con immersione a NNE; l'inclinazione varia fra i 10" ed i 30°, i valori massimi sono presenti nella Galleria delle Contropendenze fra i punti 15 e 17 (rilievo 1969). Per ciò che riguarda la fessurazione del complesso carbonatico si è proceduto all'esame delle fratture rilevate lungo l'asse principale della cavità, presenti in tutte le direzioni con una leggera prevalenza delle fratture orientate secondo E-W ed ENE-WSW.

Si tratta di una cavità suborizzontale, di tipo "a galleria", con andamento da WNW a ESE; pendenza dei vani, verso l'interno del massiccio, più accentuata nella parte SE della grotta (gallerie del Sifone, dei Laghetti e Nuova).

Nome file: Dario Crisante (1978): La grotta della "Foos" presso Campone

Data: 03/12/1978

Descrizione file:

Dario Crisante (1978): La grotta della "Foos" presso Campone

estratto da : Bollettino del Gruppo speleologico Idrologico Pordenone – Numero unico 1978

Data: 03/12/1978

Descrizione file:

Guido Perin (1978): Dinamica ambientale dei metalli pesanti: presenza di metalli pesanti nelle concrezioni e nei sedimenti di grotta

estratto da : Bollettino del Gruppo speleologico Idrologico Pordenone – Numero unico 1978

Note biologia

Il Bus del Castiu, o Grotta della Foos, è molto interessante dal punto di vista paleontologico e soprattutto biologico, essendo sede d'interessantissimi endemismi troglobi

Aspetti culturali

archeologico/paleontologico

Catasto Ragionato Informatico delle Grotte Archeologiche

Note culturali

Dagli anni '70 è usanza svolgere la "messa di Natale" nel salone d'ingresso

Vincoli

Vincolo paesaggistico: Segnalata alla Regione per futura tutela

Nome ramo: Principale

Numero ramo: 1

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 8 m | |

| Pozzo | 10 m | |

| Pozzo | 14 m | |

| La Galleria del Sifone termina con un pozzo di 14 metri | ||

| Pozzo | 10 m | |

| Pozzo | 9 m | |

| Pozzo | 5 m | |

| Pozzo | 3 m | |

| Pozzo | 3 m | |

| Pozzo | 8 m | |

| Pozzo | 8,5 m |

Nome ramo: Fangaia

Numero ramo: 2

Descrizione ramo:

il 24 febbraio 1992 è stata portata a buon fine una serie di immersioni che avevano lo scopo di verificare la consistenza dei sifoni posti nella parte finale delle gallerie già note della grotta. A causa della siccità prolungata del periodo invernale 1991-1992, il sifone, già superato ad opera di A.Kozel, L.Russo e G.Ercolani (denominato per praticità N.1), è stato trovato completamente prosciugato in corrispondenza dell'ultima giornata esplorativa. Si è quindi proceduto alla risagolatura dello stesso con cavo in nylon di 2,5mm, utilizzando circa 25 punti di fissaggio con chiodi ed elastici per una lunghezza di circa 60m. In condizioni idriche normali tale sifone è profondo circa 12m e lungo circa 45m. E 'stato poi visitato il sifone più a valle (N.3), riscontrando una strettoia in interstrato di 3m di ampiezza per 0,3m di altezza, ad una profondità di circa 2,5m e ad una distanza di sagola di circa 15m. Tale interstrato prosegue in leggera salita per una distanza non valutabile, facendo supporre una riemersione in aria.

E' stato poi tentato e superato il sifone a monte (N.2). Quest'ultimo, alla data dell'esplorazione, misurava una profondità massima di 2,5m ed una lunghezza, esclusi i laghetti d'ingresso e di uscita, di circa 5m. Una corrente d'aria cospicua usciva da una fessura verticale posta sul pelo libero dell'acqua, verificando in tal senso una comunicazione aerea occasionale con la parte oltre il sifone. La nuova galleria scoperta misura una lunghezza complessiva di 1035m. Essa è posta generalmente in interstrato con direzione generale N-NW con locali cambi di direzione. L'ampiezza media del condotto misura circa 3m x 2m con locali strettoie, riportate nel rilievo, e locali ambienti più vasti con evidenti ampliamenti di crollo. E' presente in maniera continua una copertura fangosa ed argillosa che localmente può arrivare ad accumuli di oltre 2m. In corrispondenza di due punti è presumibile la presenza, in condizioni idriche normali, di altri due sifoni, trovati, durante l'esplorazione, completamente prosciugati. Il nuovo tratto scoperto ospita invece un altro sifone (N.4) a circa 250m dal N.2. Quest'ultimo sifone, non conosciuto, alla data dell'esplorazione era anch'esso di ridotte dimensioni. La sua lunghezza non superava i 5m per una profondità massima di 2m. Il tratto sifonante è preceduto da un laghetto profondo circa 1,6m e lungo circa 10m con il pelo libero dell'acqua a 10-20cm dalla volta. Non si esclude che in regime normale tale tratto possa essere completamente occluso dall'acqua. Durante l'esplorazione la galleria era percorsa da una leggera corrente d'aria che soffiava da N-NW a S-SE e quindi nella direzione contraria all'avanzamento. L'interstrato in cui si è impostata la galleria interferisce localmente con dislocazioni tettoniche di importanza secondaria. Non sono state trovate concrezioni se si esclude una caratteristica stalagmite scura sul fondo del sifone N.4 e qualche crostone calcitico soprattutto lungo le pareti delle due ultime sale. Notevoli sono le cinque sale, ampliate per crollo, poste lungo la galleria. La più ampia di esse misura una lunghezza di circa 30m per un'altezza di circa 10m e un'ampiezza massima di 10m. L'esplorazione si è arrestata in una sala occupata parzialmente da un lago. Da una condotta di 4m x 4m, ad un'altezza di circa 8m, precipitava una cascata di media intensità, certamente inaspettata, vista la prolungata siccità del periodo. Altre venute d'acqua sono state trovate in corrispondenza della parte iniziale, ma, nel complesso, non si può ritenere che non avvengano deflussi e che in periodi di piena le acque vengano drenate verso il basso, quasi subito rispetto ai punti di arrivo. Sono state rilevate 14 diramazioni laterali esplorabili, tra camini e cunicoli, alcune delle quali ampie fino a 3m x 3m. E' stato inoltre rifatto il rilievo riportato da Kozel, Russo ed Ercolani.

Ramo attivo: Si

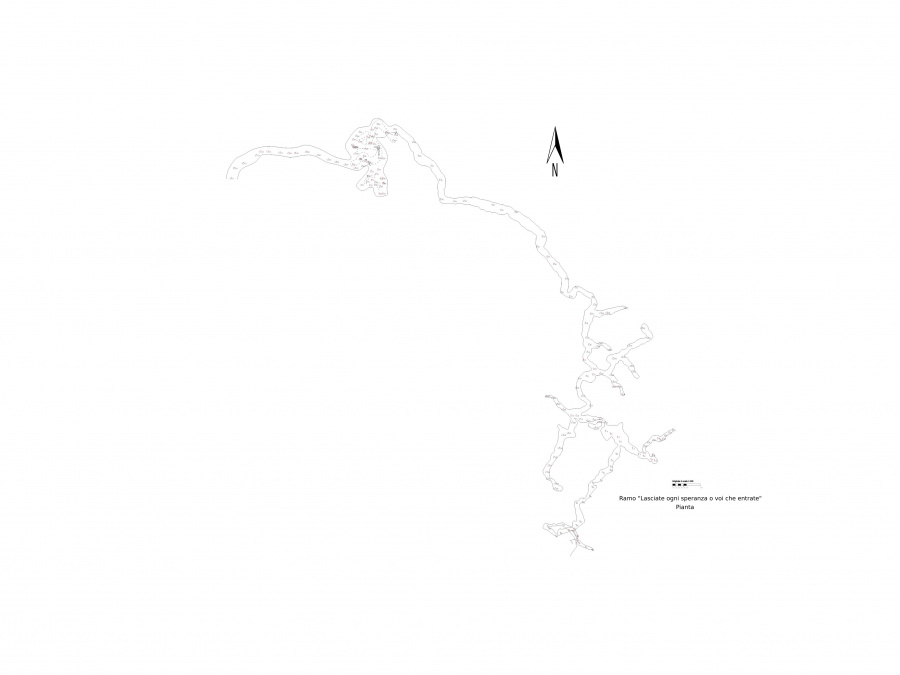

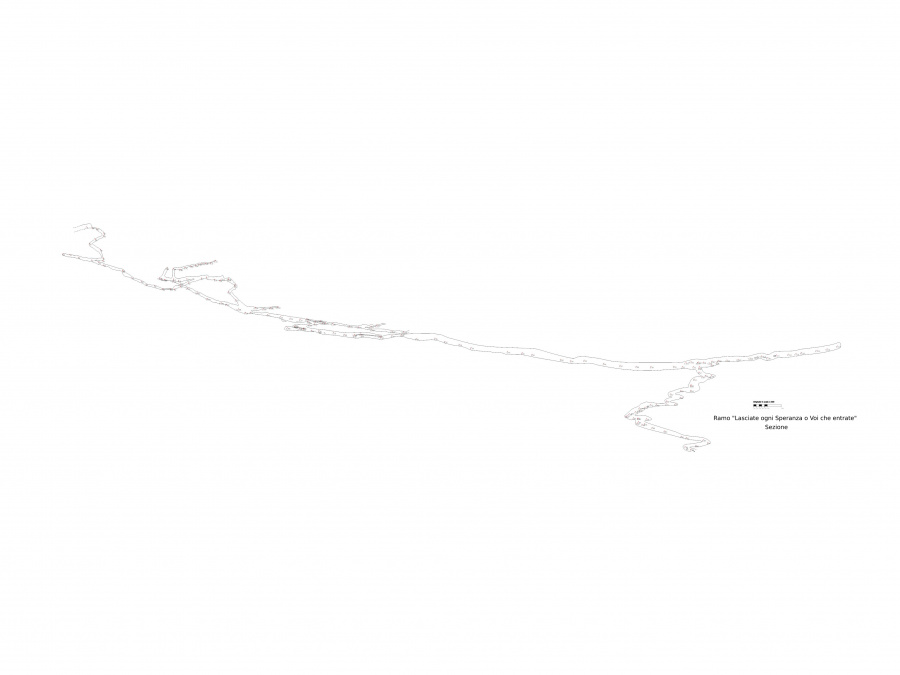

Nome ramo: Lasciate ogni speranza voi che entrate

Numero ramo: 3

Descrizione ramo: Dal caposaldo 54 del disegno del 1992 si evince che una piccola porzione del ramo era già stata esplorata in quegli anni. In quell' occasione erano stati comunque notati dei movimenti nel cumulo di ghiaia che determinava la fine del ramo stesso. Si presume che durante una forte piena dovuta probabilmente alla tempesta Vaia del 2018, ci sia stato uno spostamento delle ghiaie più intenso del solito. Tale spostamento ha aperto uno spiraglio tra la sommità del cumulo e la volta della grotta notato da alcuni ragazzi dell'Unione Speleologica Pordenonese C.A.I. che, dopo una breve opera di scavo, hanno reso fruibile il passaggio. Da lì a poco, con una serie di uscite è stata esplorata e rilevata la nuova galleria, un ramo prevalentemente discendente e ricco d'acqua, per uno sviluppo di circa 1400 metri con un dislivello di 80 metri.

Ramo attivo: No

Nome ramo: Pradis

Numero ramo: 4

Descrizione ramo: Dal caposaldo 71 del rilievo del 1992 il Gruppo Speleologico Pradis, dopo un'opera di disostruzione, ha aperto il passaggio per una nuova galleria ascendente di circa 150m di lunghezza.

Ramo attivo: No

Breve descrizione del percorso d'accesso

La grotta si apre con due ingressi a pochi metri dalla strada che da Campone porta al Lago di Tramonti, sulla sinistra della stessa.

Descrizione dei vani interni della cavità

Fin dal 1923 si hanno notizie di studi di varia natura effettuati in questa cavità. Nel 1951 la CGEB iniziò un'esplorazione sistematica della regione carsica del Monte Ciaurlec e, di conseguenza, della grotta. Nel 1965 fu effettata la prima immersione nel sifone N.1 che però non fu superato.

La grotta inizia con un tratto di galleria lungo un centinaio di metri il quale porta all'orlo di un pozzo, profondo 8m, che sbocca nel ramo principale della cavità, lungo quasi 700m. Le gallerie che compongono tale ramo (Galleria del Fango, Galleria delle Contropendenze, Galleria del Sifone) sono fra le più ampie della grotta e, in buona parte, sono percorse da corsi d'acqua di modesta entità.

La Galleria del Sifone termina con un pozzo di 14m, la cui base è occupata da un lago-sifone profondo 12m, parzialmente esplorato nel 1965.

Lateralmente al ramo principale della grotta si aprono numerose altre gallerie che ne portano lo sviluppo totale a 1311m. La più interessante fra queste (Galleria delle Marmitte e Galleria Nuova), presenta una morfologia di avanzata maturità ed è ancora percorsa da un ruscello di discreta portata. Tali gallerie, assieme alla Galleria della Retroversione, furono esplorate per la prima volta nel dicembre del 1968, raggiungendo con un'arrampicata la finestra che si apre sulla parete Ovest del Cavernone.La grotta, normalmente, si comporta da inghiottitoio interno; lo percorrono infatti ben sette corsi d'acqua a corso indipendente. In periodi d'eccezionale piovosità essa funge invece da risorgiva di troppo pieno: le acque invadono allora tutta la grotta, ad eccezione di limitati tratti situati a quota superiore rispetto a quella dell'ingresso, ed escono con violenza dagli ingressi per gettarsi nella vicina forra del Torrente Chiarzò.Il Bus del Castiu, o Grotta della Foos, è molto interessante dal punto di vista paleontologico e soprattutto biologico, essendo sede d'interessantissimi endemismi troglobi.Con l'esplorazione del gennaio 1975 si scoperse che dopo il lago-sifone la grotta proseguiva con una galleria lunga 260m che termina con un sifone, largo 3m e profondo 2m.

Pressappoco a metà della galleria principale, sulla destra, si apre un ramo secondario lungo 40m, che termina anch'esso con un sifone, profondo anche questo 2m. Entrambi i sifoni non sono stati esplorati per la mancanza di tempo e quindi non è da escludere un nuovo proseguimento della cavità.RAMO FANGAIA:

il 24 febbraio 1992 è stata portata a buon fine una serie di immersioni che avevano lo scopo di verificare la consistenza dei sifoni posti nella parte finale delle gallerie già note della grotta. A causa della siccità prolungata del periodo invernale 1991-1992, il sifone, già superato ad opera di A.Kozel, L.Russo e G.Ercolani (denominato per praticità N.1), è stato trovato completamente prosciugato in corrispondenza dell'ultima giornata esplorativa. Si è quindi proceduto alla risagolatura dello stesso con cavo in nylon di 2,5mm, utilizzando circa 25 punti di fissaggio con chiodi ed elastici per una lunghezza di circa 60m. In condizioni idriche normali tale sifone è profondo circa 12m e lungo circa 45m.

E 'stato poi visitato il sifone più a valle (N.3), riscontrando una strettoia in interstrato di 3m di ampiezza per 0,3m di altezza, ad una profondità di circa 2,5m e ad una distanza di sagola di circa 15m. Tale interstrato prosegue in leggera salita per una distanza non valutabile, facendo supporre una riemersione in aria.E' stato poi tentato e superato il sifone a monte (N.2).

Quest'ultimo, alla data dell'esplorazione, misurava una profondità massima di 2,5m ed una lunghezza, esclusi i laghetti d'ingresso e di uscita, di circa 5m.

Una corrente d'aria cospicua usciva da una fessura verticale posta sul pelo libero dell'acqua, verificando in tal senso una comunicazione aerea occasionale con la parte oltre il sifone. La nuova galleria scoperta misura una lunghezza complessiva di 1035m. Essa è posta generalmente in interstrato con direzione generale N-NW con locali cambi di direzione.

L'ampiezza media del condotto misura circa 3m x 2m con locali strettoie, riportate nel rilievo, e locali ambienti più vasti con evidenti ampliamenti di crollo.

E' presente in maniera continua una copertura fangosa ed argillosa che localmente può arrivare ad accumuli di oltre 2m. In corrispondenza di due punti è presumibile la presenza, in condizioni idriche normali, di altri due sifoni, trovati, durante l'esplorazione, completamente prosciugati.

Il nuovo tratto scoperto ospita invece un altro sifone (N.4) a circa 250m dal N.2.

Quest'ultimo sifone, non conosciuto, alla data dell'esplorazione era anch'esso di ridotte dimensioni. La sua lunghezza non superava i 5m per una profondità massima di 2m.

Il tratto sifonante è preceduto da un laghetto profondo circa 1,6m e lungo circa 10m con il pelo libero dell'acqua a 10-20cm dalla volta. Non si esclude che in regime normale tale tratto possa essere completamente occluso dall'acqua.

Durante l'esplorazione la galleria era percorsa da una leggera corrente d'aria che soffiava da N-NW a S-SE e quindi nella direzione contraria all'avanzamento.

L'interstrato in cui si è impostata la galleria interferisce localmente con dislocazioni tettoniche di importanza secondaria.

Non sono state trovate concrezioni se si esclude una caratteristica stalagmite scura sul fondo del sifone N.4 e qualche crostone calcitico soprattutto lungo le pareti delle due ultime sale.

Notevoli sono le cinque sale, ampliate per crollo, poste lungo la galleria. La più ampia di esse misura una lunghezza di circa 30m per un'altezza di circa 10m e un'ampiezza massima di 10m.

L'esplorazione si è arrestata in una sala occupata parzialmente da un lago. Da una condotta di 4m x 4m, ad un'altezza di circa 8m, precipitava una cascata di media intensità, certamente inaspettata, vista la prolungata siccità del periodo.

Altre venute d'acqua sono state trovate in corrispondenza della parte iniziale, ma, nel complesso, non si può ritenere che non avvengano deflussi e che in periodi di piena le acque vengano drenate verso il basso, quasi subito rispetto ai punti di arrivo.

Sono state rilevate 14 diramazioni laterali esplorabili, tra camini e cunicoli, alcune delle quali ampie fino a 3m x 3m.

E' stato inoltre rifatto il rilievo riportato da Kozel, Russo ed Ercolani.

AGGIORNAMENTO MARZO 2022

RAMO:LASCIATE OGNI SPERANZA O VOI CHE ENTRATE:

Dal caposaldo 54 del disegno del 1992 si evince che una piccola porzione del ramo era già stata esplorata in quegli anni. In quell' occasione erano stati comunque notati dei movimenti nel cumulo di ghiaia che determinava la fine del ramo stesso. Si presume che durante una forte piena dovuta probabilmente alla tempesta Vaia del 2018, ci sia stato uno spostamento delle ghiaie più intenso del solito. Tale spostamento ha aperto uno spiraglio tra la sommità del cumulo e la volta della grotta notato da alcuni ragazzi dell'Unione Speleologica Pordenonese C.A.I. che, dopo una breve opera di scavo, hanno reso fruibile il passaggio. Da lì a poco, con una serie di uscite è stata esplorata e rilevata la nuova galleria, un ramo prevalentemente discendente e ricco d'acqua, per uno sviluppo di circa 1400 metri con un dislivello di 80 metri.

Per la descrizione completa si rimanda a “Esplorare Appunti di Speleologia Pordenonese” n.10 – anno 2021

RAMO PRADIS: Dal caposaldo 71 del rilievo del 1992 il Gruppo Speleologico Pradis, dopo un'opera di disostruzione, ha aperto il passaggio per una nuova galleria ascendente di circa 150m di lunghezza.

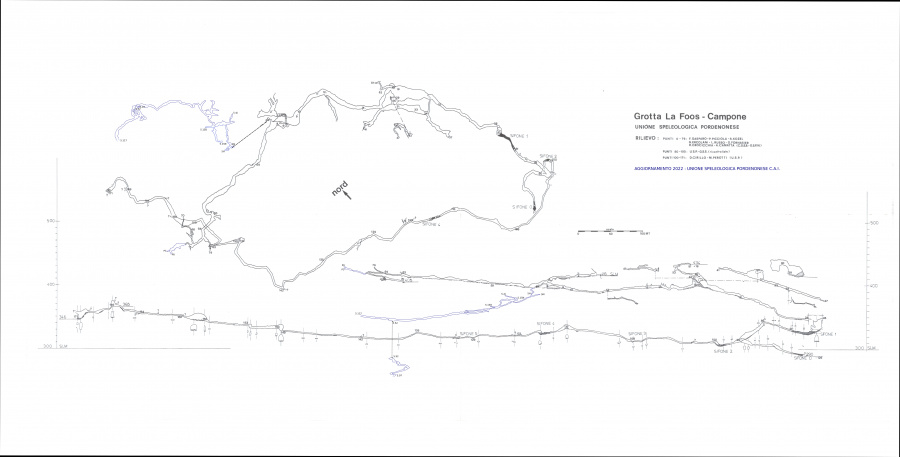

Data rilievo: 01/03/2022

Tipo rilievo: Aggiornamento rilievo

Precisione rilievo: 5

Autori del rilievo

Autore: Mara Colautti

Gruppo appartenenza: USP - Unione Speleologica Pordenonese

Gruppo appartenenza: USP - Unione Speleologica Pordenonese

File rilievi presenti

Tipo file rilievo: Pianta

Scala rilievo: 1:200

Note rilievo: Pianta ramo "Lasciate ogni speranza o voi che entrate"

Squadra rilevatori:

Serena Canton, USP CAI

Roberto Costa, USP CAI

Davide Borgobello, USP CAI

Marco Borgobello, USP CAI

Gianmarco Ceschin, USP CAI

Massimiliano Ceschin, USP CAI

Federico Ceschin, USP CAI

Marco Poletto, GSS

Daniele Sandrin

Tipo file rilievo: Sezione

Scala rilievo: 1:200

Note rilievo: Sezione ramo "Lasciate ogni speranza o voi che entrate"

Squadra rilevatori:

Serena Canton, USP CAI

Roberto Costa, USP CAI

Davide Borgobello, USP CAI

Marco Borgobello, USP CAI

Gianmarco Ceschin, USP CAI

Massimiliano Ceschin, USP CAI

Federico Ceschin, USP CAI

Marco Poletto, GSS

Daniele Sandrin

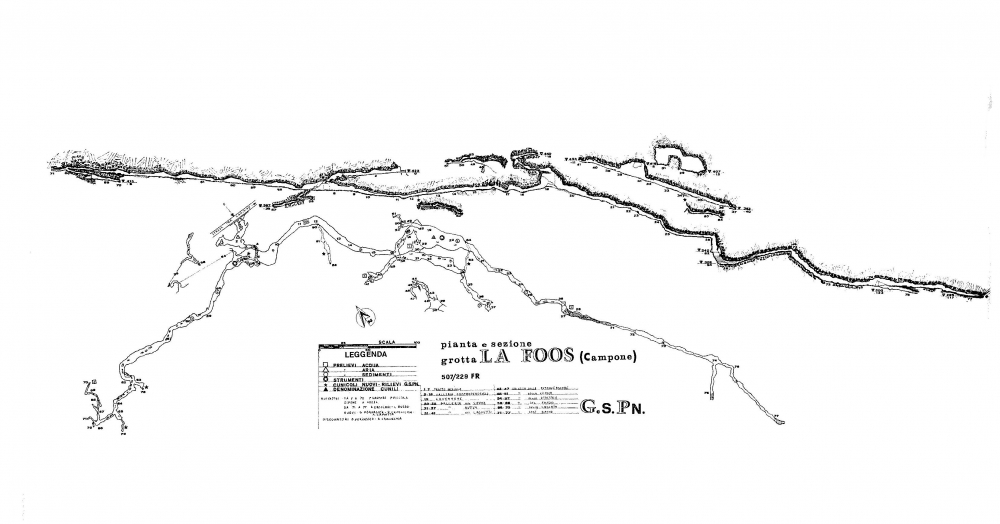

Tipo file rilievo: Pianta e sezione

Scala rilievo: 1:1000

Note rilievo: Squadra rilevatori:

Mara Colautti, USP CAI

Mirko Del Ben, USP CAI

Enrico Del Ben, USP CAI

Roberto Faggian, USP CAI

Marina Fioretto, USP CAI

Serena Canton, USP CAI

Paolo Corsini, USP CAI

AnnaMaria Dalla Valle, USP CAI

Scarica rilievo originale

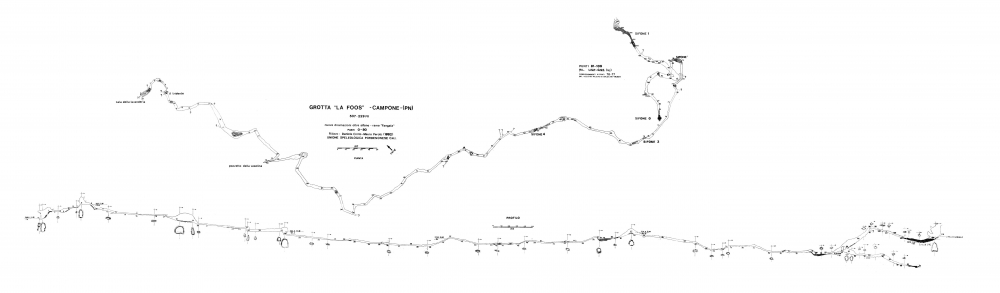

Data rilievo: 28/02/1992

Tipo rilievo: Aggiornamento rilievo

Autori del rilievo

Autore: Daniele Cirillo

Gruppo appartenenza: USP - Unione Speleologica Pordenonese

Autore: Mauro Perotti

Gruppo appartenenza: USP - Unione Speleologica Pordenonese

File rilievi presenti

Tipo file rilievo: Pianta e sezione

Tipo file rilievo: Pianta e sezione

Scala rilievo: 1:500

Note rilievo: particolare delle nuove diramazioni rilevate da Perotti e Cirillo (1992)

Scarica rilievo originale

Data rilievo: 01/01/1978

Tipo rilievo: Aggiornamento rilievo

Precisione rilievo: 4

Autori del rilievo

Autore: Giorgio Fornasier

File rilievi presenti

Tipo file rilievo: Pianta e sezione

Scala rilievo: 1:200

Note rilievo: estratto da : Bollettino del Gruppo speleologico Idrologico Pordenone ; Numero unico 1978

Sulla base dei rilievi del 1969 e del 1975

Scarica rilievo originale

Data rilievo: 31/12/1975

Tipo rilievo: Aggiornamento rilievo

Autori del rilievo

Autore: Giorgio Ercolani

Gruppo appartenenza: AXXXO - Associazione XXX Ottobre

Autore: Luciano Russo

Gruppo appartenenza: CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan

Scarica rilievo originaleData rilievo: 31/12/1969

Tipo rilievo: Aggiornamento rilievo

Autori del rilievo

Autore: Fulvio Gasparo

Gruppo appartenenza: CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan

Autore: Paolo Picciola

Gruppo appartenenza: CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan

Autore: Adalberto Kozel

File rilievi presenti

Tipo file rilievo: Pianta e sezione

Scala rilievo: 1:500

Note rilievo: Dati catastali 1969: Posizione: 0°21'40" - 46°05'09" - Quota ingresso: m 422 - Pozzi interni: m 8-10-14-10-9-5-3 - Profondità: m 94 - Dislivello massimo: m 112 - Sviluppo totale (in proiezione): m 1311 - Rilevatori: F. Gasparo, P. Picciola - dicembre 1968,

gennaio e febbraio 1969; sifone: A. Kozel - maggio 1965.

Scarica rilievo originale

Data rilievo: 31/12/1928

Tipo rilievo: Primo rilievo

Autori del rilievo

Autore: Anton Meeraus

Gruppo appartenenza: PRIVATO - Nessun gruppo di appartenenza

Scarica rilievo originalePlanimetria georiferita

La georeferenziazione della planimetria della cavità è comunque da intendersi indicativa, per l'accuratezza far riferimento alla scheda rilieviData planimetria: 20/12/2024

Accuratezza: Da disegno

Autori digitalizzazione

Autore: Carlo Cebula

Gruppo appartenenza: SGEO - Regione FVG - Servizio geologico

Autore: Michele Potleca

Gruppo appartenenza: SGEO - Regione FVG - Servizio geologico

Bibliografia

Graziano Cancian, Francesco Princivalle

Gruppo Speleologico Pradis (2002)

Biblioteca della SSI

Biblioteca Statale Isontina - Gorizia

Collocazione: Ciaurlèc. La Mont di Turiè. Attività e ricerche condotte dal Gruppo Speleologico Pradis, pp. 129-141. Le grafiche Tielle di Sequals (PN)

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Depositi sotterranei, riempimenti, speleotemi

Keyword: Grotta della Foos, Prealpi Carniche, fanghi, sabbie, mineralogia, fillosilicati, minerali pesanti

tramite la diffrattometria a raggi X sono stati analizzati 10 campioni di fanghi e 2 di sabbie, raccolti entro grotte del Monte Ciaurlèc, della conca di Pradis e della Val d'Arzino. I minerali riscontrati in tutti i campioni, anche se in percentuali differenti, sono: fillosilicati, quarzo, feldspati, carbonati. Tra i fillosilicati sono stati identificati (in ordine di abbondanza): illite, clorite, caolinite e smectite. In particolare la clorite raggiunge una percentuale del 18% nelle grotte del M. Ciaurlèc e del 26% nell'area Pradis-Arzino. Tra i minerali accessori, presenti in tracce solo in qualche campione, va segnalata la gibbsite, l'ematite e il gesso. Nei minerali pesanti delle sabbie della Grotta La Foos, la goethite è decisamente prevalente. Sono stai riconosciuti anche: lepidocrocite, ematite, maghemite, zircone, rutilo, anfiboli, pirosseni, cromite, tormalina. Di particolare interesse è stato il ritrovamento di cristalli cubici di pirite limonitizzata.

Gasparo Fulvio

Circolo Speleologico Idrologico Friulano (1971)

Biblioteca del Circolo Speleologico Idrologico Friulano

Collocazione: in "Mondo Sotterraneo" numero unico, 1971

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Monografia

Dario Crisante

Gruppo speleologico Idrologico Pordenone (1978)

Collocazione: estratto da : Bollettino del Gruppo speleologico Idrologico Pordenone – Numero unico 1978

Link: https://catastogrotte.regione.fvg.it/files/scarica_file_da_folder/files/1679_files_1482874684.pdf

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Geologia e pedologia, Geomorfologia e speleogenesi

Antonio Gabelli

Gruppo speleologico Idrologico Pordenone (1978)

Collocazione: estratto da : Bollettino del Gruppo speleologico Idrologico Pordenone – Numero unico 1978

Link: https://catastogrotte.regione.fvg.it/files/scarica_file_da_folder/files/1679_files_1436225737.pdf

Categorie: Speleologia applicata

Indici: Meteorologia ipogea

Guido Perin

Gruppo speleologico Idrologico Pordenone (1978)

Collocazione: estratto da : Bollettino del Gruppo speleologico Idrologico Pordenone – Numero unico 1978

Link: https://catastogrotte.regione.fvg.it/files/scarica_file_da_folder/files/1679_files_2061739568.pdf

Categorie: Geospeleologia e carsismo, Speleologia applicata

Indici: Depositi sotterranei, riempimenti, speleotemi, Musei e laboratori sotterranei

Alberto Carniel

Gruppo speleologico Idrologico Pordenone (1978)

Collocazione: estratto da : Bollettino del Gruppo speleologico Idrologico Pordenone – Numero unico 1978

Link: https://catastogrotte.regione.fvg.it/files/scarica_file_da_folder/files/1679_files_1756454908.pdf

Categorie: Geospeleologia e carsismo, Speleologia tecnica

Indici: Idrologia

AA. VV.

Unione Speleologica Pordenonese CAI (2021)

Biblioteca Unione Speleologica Pordenonese CAI

Link: https://drive.google.com/file/d/1_Kh7Y6CsWY1aNK4au_HLUjvbWX1WFT5B/view

Categorie: Documentazione speleologica

ESPLORARE - Appunti di Speleologia Pordenonese

Tonon M.

Museo Civico di Scienze Naturali (1992)

Collocazione: Catalogo della Mostra realizzata dal Museo di Storia Naturale di Pordenone, Pordenone 1989, 150 pp., Pordenone

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Si riporta la descrizione della cavità, visitata da Marinoni in compagnia del prof. Marinelli con la guida dei fratelli Commessati, il cui piano pavimentale era al tempo ostruito da massi derivati dal crollo della volta. L'A., oltre all'assenza di tracce riferibili alla frequentazione umana e animale, ritiene non sia possibile pensare di praticarvi degli scavi "perché pericolosissimo, nessuna probabilità di riuscita per le frane che ne occupano ora il suolo di origine".

Maddaleni P.

Museo Friulano di Storia Naturale (2017)

Collocazione: Gortania. Geologia, Paleontologia, Paletnologia, 38: 85-120, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel contributo viene offerta una prima revisione sistematica dei dati disponibili per le circa 50 principali cavità di interesse paleontologico e paletnologico attestate in Friuli. Alla ricchezza dei siti (grotte e ripari) presenti in tale comparto territoriale contraddistinto da una peculiare conformazione geologica, si associa una disomogenea e talora lacunosa disponibilità di dati, a volte inediti e spesso giunti a noi privi dei necessari riferimenti contestuali oltre che di datazioni radiometriche, in quanto frutto di ricerche datate, svoltesi a partire dalla fine dell’Ottocento-primi del Novecento. Se nella maggior parte dei casi l’inquadramento crono-culturale dei siti può oggi basarsi solo sull’analisi tipologica dei materiali a noi giunti (ceramica, industria litica in primis), casi-studio di particolare interesse sono rappresentati dal Riparo di Biarzo, Grotta di Cladrecis e alcune cavità dell’Altopiano di Pradis (Grotta del Clusantin, Grotta del Rio Secco) oggetto in anni recenti di scavi sistematici e studi post-scavo multidisciplinari. Nel contributo l’avvio della revisione della bibliografia e dell’analisi delle collezioni di materiali conservati presso diversi Istituzioni (Museo Friulano di Storia Naturale e Circolo Speleologico e Idrologico Friulano) viene inteso quale primo passo di progetto di più ampia portata focalizzato sullo studio delle grotte in Friuli che dovrà necessariamente prevedere anche la programmazione di nuove ricerche sul territorio. Nella parte conclusiva del lavoro viene fornito anche un elenco delle cavità che hanno restituito solo reperti faunistici olocenici.

Dalla Vecchia F. M

Museo Friulano di Storia Naturale. Pubblicazioni (2008)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel Volume è presente un excursus sulla storia dei vertebrati del Quaternario (Olocene escluso) in Friuli, condotto sulla base di precedenti studi disponibili in letteratura. L'A. in riferimento alle associazioni di vertebrati pleistocenici (Pleistocene Superiore) rinvenute in numerosi contesti in grotta del territorio friulano, sottolinea come la valenza scientifica delle stesse risulti spesso inficiata dall'assenza dei dati stratigrafici di provenienza, non sistematicamente registrati nel corso dei primi scavi effettuati tra Otto- e Novecento ma anche in anni più recenti (es. Grotte Verdi di Pradis). Al polo opposto si pongono i dati disponibili per alcuni contesti oggetto di indagini di scavo stratigrafiche approfondite, quali la Grotta del Rio Secco e la Grotta del Clusantin (Altopiano di Pradis) e il Riparo di Biarzo (Valli del Natisone). Particolarmente diffusa tra le specie rinvenute nei siti ipogei appare l’Orso delle Caverne (Ursus spelaeus), che in uno specifico caso (Abisso di Viganti: materiali andati dispersi dopo la rotta di Caporetto) appare in associazione con il ghiottone (Gulo gulo), animale non comune indicatore della presenza al tempo di un clima rigido e di un ambiente di tundra. Si segnala che la cavità indicata nel testo come Mala Jama corrisponde alla Mala Pec (materiali in deposito presso il Museo Friulano di Storia Naturale).

Bon M., Piccoli G., Sala B. (1991)

Collocazione: Memorie di Scienze Geologiche, 43: 185-231, Padova

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Catalogo ragionato dei vertebrati fossili del Quaternario dell'Italia nord-orientale (Tre Venezie). Dei numerosi siti friulani compresi nello studio, alcuni vengono ampiamente discussi (Pleistocene Superiore: Grotte Verdi di Pradis, Velika Jama; Olocene Antico: Riparo di Biarzo), altri solo brevemente menzionati tra i "Rinvenimenti minori".

Società Naturalisti "Silvia Zenari" (1969)

Collocazione: Bollettino della Società Naturalisti "Silvia Zenari", 1 (1): 9-14, Pordenone

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nota relativa al rinvenimento di resti di Ursus spelaeus (un cranio, resti degli arti), effettuato dal Gruppo Speleologico-Idrologico di Pordenone presso la Grotta La Foos - Bus del Castiu. Il resti giacevano al di sotto di un crostone stalagmitico a sua volta sigillato da uno strato argilloso. Ripuliti e opportunamente trattati per la conservazione, i resti faunistici vennero quindi esposti nella sala “Zenari” presso la Biblioteca Civica di Pordenone.

Agenda

Non sono presenti informazioni

Altri files

Nome file: La Grotta della Foos presso Campone.pdf

Descrizione file:

Estratto da: Mondo Sotterraneo, numero unico 1971, pp. 37-52, Udine 1971, Circolo Speleologico Idrologico Friulano

(F. Gasparo) - LA GROTTA DELLA FOOS PRESSO CAMPONE (Prealpi Carniche)

Relativo a: Bibliografia

Nome file: Dario Crisante (1978): La grotta della "Foos" presso Campone

Data: 03/12/1978

Descrizione file:

Dario Crisante (1978): La grotta della "Foos" presso Campone

estratto da : Bollettino del Gruppo speleologico Idrologico Pordenone – Numero unico 1978

Relativo a: Geologia

Nome file: Antonio Gabelli (1978): L'atmosfera dell'ambiente ipogeo

Data: 03/12/1978

Descrizione file:

Antonio Gabelli (1978): L'atmosfera dell'ambiente ipogeo

estratto da : Bollettino del Gruppo speleologico Idrologico Pordenone – Numero unico 1978

Relativo a: Altro

Data: 03/12/1978

Descrizione file:

Guido Perin (1978): Dinamica ambientale dei metalli pesanti: presenza di metalli pesanti nelle concrezioni e nei sedimenti di grotta

estratto da : Bollettino del Gruppo speleologico Idrologico Pordenone – Numero unico 1978

Relativo a: Geologia

Nome file: Alberto Carniel (1978): Grotta studio di Campone note sulle disponibilità idriche

Data: 03/12/1978

Descrizione file:

Alberto Carniel (1978): Grotta studio di Campone note sulle disponibilità idriche

estratto da : Bollettino del Gruppo speleologico Idrologico Pordenone – Numero unico 1978

Relativo a: Idrogeologia