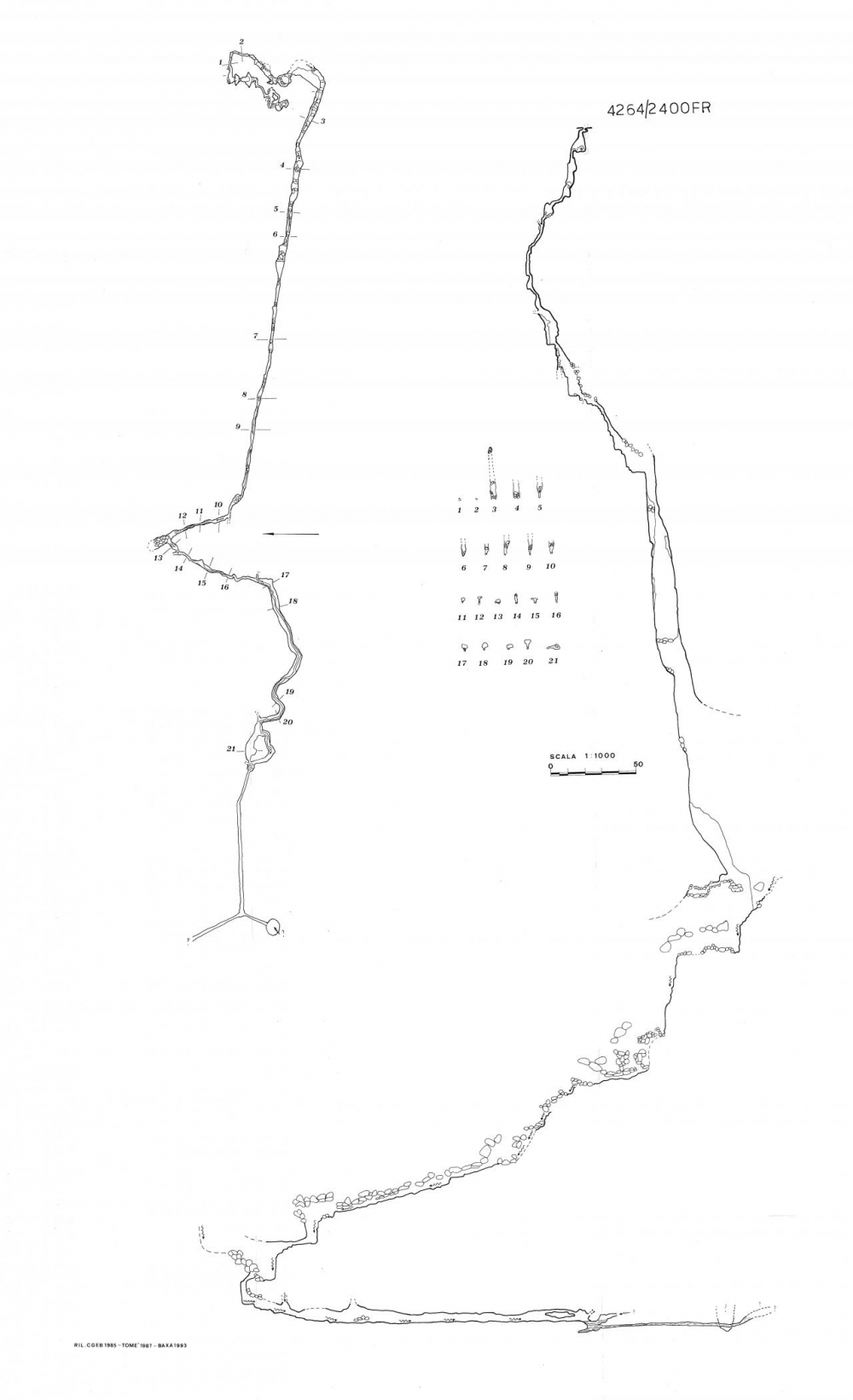

4264 | Abisso Paolo Fonda

Ingresso principale

Data esecuzione posizione: 12/10/2023

Affidabilità posizione: Corretto

Presenza targhetta: No

Area geografica: Alpi Giulie

Comune: Chiusaforte

Area provinciale: Udine

Metodo rilevamento: STRUMENTALE -> GPS

Lat. WGS84: 46,372885

Lon. WGS84: 13,463562

Est RDN2008/UTM 33N: 381832.417

Nord RDN2008/UTM 33N: 5136625.915

Quota ingresso (s.l.m.): 1830 m

Caratteristiche

Sviluppo planimetrico: 849 m

Profondità: 712,5 m

Dislivello totale: 712,5 m

Quota fondo: 1117,5 m

Breve descrizione del percorso d'accesso

L'abisso si apre a circa 1850m di quota, sull'altopiano su cui sorge il Rifugio Gilberti. Si segue la strada sterrata che parte dal terminale della funivia e, dopo un centinaio di metri, si incontra l'antenna del rifugio. Qui ci si cala verso conca Prevala; dopo pochi metri, sulla parete di un Karren poco profondo, la scritta CGEB segnala l'ingresso, poco evidente perché ricoperto da un tetto di roccia.

Descrizione dei vani interni della cavità

Una piccola apertura immette subito in un pozzetto di 13m, con il fondo occupato da un nevaio perenne. A circa due metri dal fondo, nel detrito, una stretta fessura immette nel secondo pozzo, ampliato da evidenti crolli di massi che occupano l'ultima parte della verticale ostruendone la prosecuzione. A questo pozzo segue un breve cunicolo in discesa che conduce, dopo un pozzetto di 7m, in un saloncino con il fondo in frana, tra i massi della quale la cavità prosegue, in direzione NW, con una serie di stretti passaggi meandriformi e pozzettini in parte arrampicabili, dalle pareti lavorate dall'acqua. A circa -100, dopo una stretta fessura (la Fiepa), si aprono in successione un p.28 ed un p.30 impostati su fratture parallele, con direzione approssimativamente E-W ed ampliati, perpendicolarmente all'asse, dall'arretramento di una cascata. A-140 ciò ha provocato lo sdoppiamento del p.30, creando una stretta ed attiva prosecuzione inesplorata. A questa profondità iniziano anche i grandi depositi di conglomerati e brecce, formati da detrito che probabilmente per lungo tempo ha ostruito completamente la cavità a questo livello.

Alla base del p.30, uno stretto passaggio tra i massi porta in un ripido meandrino, dapprima impostato sulla frattura E-W e poi con direzione all'incirca SSW. La grotta compie quindi un ampio giro su se stessa e compare un rigagnolo che, alla base del successivo p.17, ha inciso una stretta e profonda forra nel riempimento di conglomerati.

L'ambiente diventa più grande e fa presagire la profonda verticale sulla quale si affaccia un terrazzino franoso, 19m più in basso. Il pozzo raggiunto è molto articolato, con sezione variabile da ellittica a sub-circolare. La verticale è interrotta da alcuni terrazzi franosi a -225, -300 e -320 ca.

A -340m di profondità il pozzo interseca la grande faglia con andamento E-W che interessa tutto l'altopiano, generando un ambiente di grandi dimensioni. La discesa prosegue lungo una quinta di roccia che permette di raggiungere, a -445, una cavernetta con il pavimento in blocchi di frana. Proseguendo oltre a questo vano si possono percorrere circa 30m ad andamento sub-orizzontale, tra massi di crollo e brecce di frizione, fino ad un piccolo ambiente chiuso. Fra i massi del fondo si apre un pozzo dalle pareti molto instabili, che porta alla base della faglia 35m più in basso. Il percorso più veloce evita la cavernetta e raggiunge, con un p.20 contro parete, il torrentello proveniente dall'amonte della faglia. Il suo percorso è stato solo parzialmente risalito a causa della discreta portata e della presenza di una cascata. Da questo punto la discesa prosegue all'interno di un'altra forra delimitata dalle pareti della faglia, verticali ed altissime, a tratti con il caratteristico aspetto a specchio.

Il fondo è ricoperto da grossi massi di frana e, spesso, si abbassa bruscamente, generando alcuni pozzi, dei quali il più profondo è di 45m. Dopo circa 250m di percorso in direzione Ovest, la faglia interseca una frattura con direzione quasi perpendicolare, in cui l'acqua si getta con un p.15, puntando verso Nord.

La morfologia della grotta cambia, divenendo quella tipica di condotta con fase primaria a pieno carico e approfondimento secondario che ha creato il successivo p.20.

questo sprofondamento conduce in un ambiente molto basso, anch'esso generato dall'incrociarsi di due fratture, che può essere risalito, per un tratto, tra grandi blocchi di frana, fino ad un pozzo ascendente.

In questa zona siamo ormai sotto al Bila Pec, le cui pareti sono interrotte esternamente da grandi fratture. Il torrente fin qui seguito si infila tra i massi e devia nuovamente proseguendo in direzione SSW. Il suo percorso è raggiungibile tramite una breve condotta sub-circolare, parzialmente ostruita da massi, ed un p.12.

Questo nuovo tratto della grotta è ad andamento tipicamente meandriforme e raccoglie alcuni arrivi, in corrispondenza dei quali è evidente l'originaria condotta sotto pressione, impostata su giunto di strato sub-orizzontale. All'altezza dell'ultimo affluente, risalito per circa 50m e chiuso si fessura, la direzione dalla grotta torna ad essere, grosso modo, E-W e l'ambiente assume l'aspetto di grossa condotta forzata, dal diametro di circa 3m, approfondita gravitazionalmente dal torrente, che ha scavato un sinuoso meandro sul fondo. Compaiono grossi depositi di fango che rivestono uniformemente le pareti e, dopo 140m circa di percorso orizzontale la galleria sprofonda nel limpido sifone terminale a quota -700.

Nel 1987 il sifone, di 5m, è stato superato dallo speleosub del CAT, R. Tomè, che ha scoperto due nuove prosecuzioni. La prima, sommersa, è stata esplorata per una trentina di metri di lunghezza ed una profondità di 5m e consiste in una condotta cilindrica, dal fondo ingombro di una sabbia pesante che, una volta rimossa, si deposita immediatamente.

La seconda consiste in un meandro attivo, che si esaurisce nel sifone stesso, e nel quale è presente una forte corrente d'aria.

Nel 1993 uno speleosub della CGEB, M. Baxa, ha continuato l'esplorazione della via sommerso. Percorsi 90m di galleria allagata, a sezione semicircolare e fondo ghiaioso, caratterizzata da ingresso angusto e da buona limpidezza dell'acqua, è uscito alla fine del sifone, in una galleria ascendente.

Da un ramo laterale del sifone, lo speleosub è riemerso sul fondo di quello che sembra essere un pozzo con "arrivo d'acqua", della larghezza di circa 8-10m. (Collegamento con l'Abisso del Laricetto 5834)

SEGNALAZIONE 2009 collegata con l'Abisso Sisma 5325 (Gruppi Ungheresi)