Nome principale: Dobra P

Numero catasto: 7780

Numero catasto locale: 4751FR

Numero totale ingressi: 1

Data primo accatastamento: 20/07/2016

Data scoperta: 01/01/1996

Scopritore: Giacomo Zamparo

Gruppo scopritore: FJ - Associazione Speleologica Forum Julii Speleo

Data scoperta: 01/01/1996

Scopritore: Moreno Dorigo

Gruppo scopritore: SACILE - Gruppo Speleologico Sacile

Descrizione ingresso

Numero ingresso: 1

Nome ingresso: Ingresso 1

Ingresso principale: Si

Sigla ingresso: DP

Stato ingresso: Agibile

Tipo ingresso: Orizzontale

Morfologia ingresso: Fessura

Pericoli all'accesso: Nessuno

Limitazioni: Nessuna

Accessibilità: Libera

Targhettatura

Presenza targhetta: No

Località

Comune: Chiusaforte

Area geografica: Alpi Giulie

Area provinciale: Udine

Tipo carta: 1:5.000

Carta CTRN 1:5.000: 050024 - Stretti

Rilevamento posizione

Metodo rilevamento: STRUMENTALE -> GPS

Tipo posizione: Prima Posizione

Tipo coordinate rilevate: Metriche Gauss-Boaga - Fuso Est

Latitudine: 5137302

Longitudine: 2399760

Lat. WGS84: 46,37838797

Lon. WGS84: 13,43640177

Est RDN2008/UTM 33N: 379755,627

Nord RDN2008/UTM 33N: 5137278,277

Data esecuzione posizione: 01/01/2011

Quota ingresso (s.l.m.): 1835 m

Metodo rilevamento quota: Altimetro

Carta utilizzata: 1:5.000

Affidabilità posizione: Corretto

Autori della posizione

Autore: Alessandro Mosetti

Gruppo appartenenza: GTS - Gruppo Triestino Speleologi

Caratteristiche

Sviluppo planimetrico: 5419 m

Sviluppo spaziale: 6697 m

Dislivello positivo: 4 m

Profondità: 934 m

Dislivello totale: 938 m

Quota fondo: 901 m

Andamento cavità: Misto

Stato della cavità

Esplorazione in corso: Si Prosecuzioni: Presenza di prosecuzioni accessibili Presenza rami: Si Grotta turistica: No

Meteorologia ipogea

Danneggiamenti

Non sono presenti informazioni

Geologia

fonte: Carta geologica del Friuli Venezia Giulia alla scala 1:150.000

Litologia: Carbonati, talora con marne, stratificati

Ambiente: Piattaforma carbonatica, di margine e di rampa

Età: Giurassico inf.

| Formazione: | Calcare di Stolaz, Calcari a Crinoidi |

Non sono presenti informazioni

Vincoli

Nome ramo: Principale alle giunzioni

Numero ramo: 1

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 25 m | |

| Pozzo | 9 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 15 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 6 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 15 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 105 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 27 m | Arrivo gallerie |

| Arrivo gallerie | ||

| Pozzo | 10 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 17 m | NULL |

| NULL |

Nome ramo: DP_MORN

Numero ramo: 2

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 40 m |

Nome ramo: DPCONLAT

Numero ramo: 3

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 10 m |

Nome ramo: DPBIVUP1

Numero ramo: 4

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 12 m | |

| Pozzo | 68 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 5 m | NULL |

| NULL | ||

| Risalita | 10 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 5 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 10 m | NULL |

| NULL | ||

| Risalita | 5 m | NULL |

| arrivo campo |

Nome ramo: Ai Cavernoni

Numero ramo: 5

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Risalita | 18 m |

Nome ramo: DPBIVDW

Numero ramo: 6

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 36 m | |

| Pozzo | 6 m | NULL |

| Confluenza ramo per il fondo |

Nome ramo: Dal campo verso il fondo

Numero ramo: 7

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 20 m | |

| Pozzo | 5 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 8 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 20 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 4 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 16 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 17 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 12 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 10 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 30 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 8 m | NULL |

| NULL | ||

| Risalita | 8 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 25 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 10 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 40 m | NULL |

| fine forra |

Nome ramo: Ramo al sifoncino

Numero ramo: 8

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Risalita | 10 m |

Nome ramo: Via bassa al terrazzo

Numero ramo: 9

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 10 m | |

| Pozzo | 8 m | NULL |

| NULL | ||

| Risalita | 8 m | NULL |

| NULL |

Nome ramo: Pozzo cieco via bassa

Numero ramo: 10

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 18 m |

Nome ramo: Al terrazzo

Numero ramo: 11

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 25 m | |

| Pozzo | 50 m | NULL |

| arrivo al terrazzo |

Nome ramo: Dal terrazzo al fondo

Numero ramo: 12

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 44 m | |

| Pozzo | 10 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 18 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 15 m | NULL |

| NULL | ||

| Pozzo | 60 m | NULL |

| sifone finala |

Nome ramo: Risalite

Numero ramo: 13

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Risalita | 6 m | |

| Risalita | 45 m | NULL |

| NULL | ||

| Risalita | 14 m | NULL |

| NULL | ||

| Risalita | 23 m | NULL |

| NULL | ||

| Risalita | 11 m | NULL |

| ramo del sifone | ||

| Risalita | 10 m | NULL |

| NULL | ||

| Risalita | 8 m | NULL |

| NULL | ||

| Risalita | 15 m | NULL |

| continua |

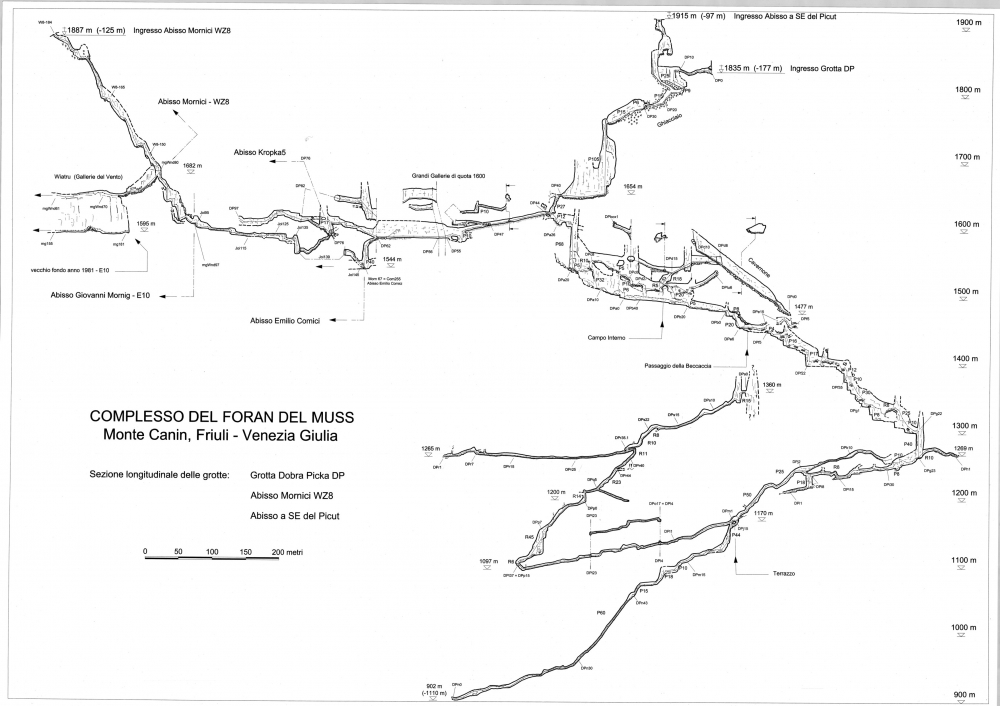

Breve descrizione del percorso d'accesso

L'ingresso della grotta è costituito da una stretta e alta fessura verticale che si apre a 1835 m di quota ai piedi della bastionata rocciosa orientata SW-NE che segna il confine orientale del Foran del Muss alla base della quale corre il sentiero CAI n645

Descrizione dei vani interni della cavità

Dall'ingresso alle grandi gallerie dei collegamenti:

la prima parte della grotta si sviluppa lungo un sistema di strette e alte fessure verticali intervallate da alcuni brevi pozzi e scivoli ghiacciati con orientamento ESE-WNW Alla profondità di 30 metri in corrispondenza di un laghetto ghiacciato confluisce da un camino l'ultimo pozzo dell'Abisso a SE del Picut (6141/3528 Fr)

Superata una strettoia segue un ambiente fortemente inclinato largo una decina di metri e alto circa trenta il cui fondo è occupato da un imponente scivolo di ghiaccio dello spessore di qualche decina di metri Nel corso degli ultimi 15 anni il livello del ghiacciaio è calato di circa 5 metri

Segue un pozzo di 105 m che dopo poche decine di metri comunica direttamente con la vasta caverna sottostante i cui assi principali misurano circa 70 m per 30 m

Una strettoia alla base della parete opposta a quella di discesa immette nel successivo pozzo di 27 m Alla sua base superato un basso passaggio con il pavimento di fine terriccio si sbuca nelle seguenti ampie gallerie fossili che misurano circa 5 m di larghezza e 3-4 di altezza incise sul fondo dall'antico approfondimento In una nicchia laterale sono visibili delle rare formazioni eccentriche

Le gallerie orientate sempre rettilinee verso WNW dopo qualche centinaio di metri intersecano un caratteristico specchio di faglia che le ha dislocate di qualche decina di metri verso l'alto

Questa zona molto complessa e labirintica costituisce il nodo di collegamento con l'Abisso Comici (2009/856 Fr) l'Abisso Mornici WZ8 (3636/1979 Fr) l'Abisso Mornig E10 (3511/1899 Fr) e l'Abisso Kropka Piec (non catastato)

Dalla base del P27 (-236m) al P40 (-574m):

superato il basso passaggio alla base del P27 (-236 m dall'ingresso) all'inizio delle grandi gallerie fossili sprofonda un primo salto verticale di 12 m a cui segue un ampio pozzo cascata profondo 68 m In questo pozzo confluisce una diramazione che parte dalla base del P10 a metà delle grandi gallerie fossili dei collegamenti

Alla base del P68 segue una ampia e complessa struttura verticale orientata prima verso SE e quindi verso NE che si può percorrere sia lungo lo stretto meandro del fondo sia risalendo gli ampi vani soprastanti spesso interessati da crolli La via più agevole percorre gli ambienti alti fino a raggiungere un comodo terrazzo a 320 m di profondità dove è stato allestito un piccolo campo interno

Dal campo interno risalendo una R18 e la successiva breve galleria si sfocia nella parte alta di un'ampia caverna larga una trentina di metri e alta una decina che si sviluppa fra i 1570 m e i 1470 m di quota e il cui pavimento è ingombro di grossi massi e detrito

Dal campo interno si ridiscende nella forra che con diversi salti verticali e una breve risalita porta fin sulla sommità di un ampio pozzo profonda 40 m la cui base si trova a 574 m di profondità

Sotto al campo interno in un disagevole e stretto passaggio lungo la forra è stato ritrovato il teschio di una beccaccia

Dalla base del P40 (-574m) al terrazzo prima dei fondi:

dalla base del P40 la grotta cambia morfologia e punta decisamente a Nord percorrendo un sistema di condotte freatiche attive spesso molto ripide che si sviluppano seguendo l'inclinazione degli strati Dopo un salto di 25 m e uno di 50 m si arriva sul terrazzo a 574 m di profondità

Dal terrazzo prima dei fondi al fondo del Complesso:

dal terrazzo a -574 le condotte freatiche attive sprofondano in un pozzo di 44 m cui seguono altre condotte molto ripide o quasi verticali Dopo aver superato una sequenza di scivoli molto inclinati tra i quali un P 60 si entra nella dolomia e dopo pochi metri un piccolo sifone segna il punto più profondo del Complesso a 902 m di quota sul livello del mare (marzo 2000)

Dal terrazzo prima dei fondi alle risalite:

superando il terrazzo a -574 le condotte ora non più percorse dall'acqua puntano verso ENE fino ad arrestarsi a 1097 m di quota alla base di un ampia frattura verticale dalla quale proviene una forte circolazione d'aria e un arrivo d'acqua che si perde tra i detriti del pavimento

Una serie di risalite ha permesso di superare circa 260 m di dislivello percorrendo delle condotte freatiche attive in alcuni tratti Nel punto più alto raggiunto a 1360 m di quota le esplorazioni si sono arrestate a metà di un vasto pozzo attivo la cui base dovrebbe riconfluire attraverso un passaggio impraticabile a metà della R23

A 1270 m di quota si sviluppano circa 200 m di antiche condotte freatiche il cui pavimento è ingombro di detriti e sedimenti In un punto sono state ritrovate alcune ossa lunghe appartenenti a qualche piccolo mammifero Le gallerie che si sviluppano prevalentemente verso NE terminano a 1265 m di quota in un piccolo sifone d'acqua alimentato da un modesto stillicidio Nel corso di un'esplorazione nel febbraio del 2012 il livello del sifone era sceso di alcuni metri liberando un passaggio inesplorato dal quale entrava una forte corrente d'aria Sulle sponde del sifone sono stati ritrovati piccoli pezzi di legno e un seme germogliato

Data rilievo: 31/12/2002

Tipo rilievo: Primo rilievo

Precisione rilievo: 6

Autori del rilievo

Autore: Alessandro Mosetti

Gruppo appartenenza: GTS - Gruppo Triestino Speleologi

Autore: Giacomo Zamparo

Gruppo appartenenza: FJ - Associazione Speleologica Forum Julii Speleo

Autore: Moreno Dorigo

Gruppo appartenenza: SACILE - Gruppo Speleologico Sacile

Autore: Gianni Benedetti

Gruppo appartenenza: GTS - Gruppo Triestino Speleologi

Autore: Giacomo Casagrande

Gruppo appartenenza: GTS - Gruppo Triestino Speleologi

File rilievi presenti

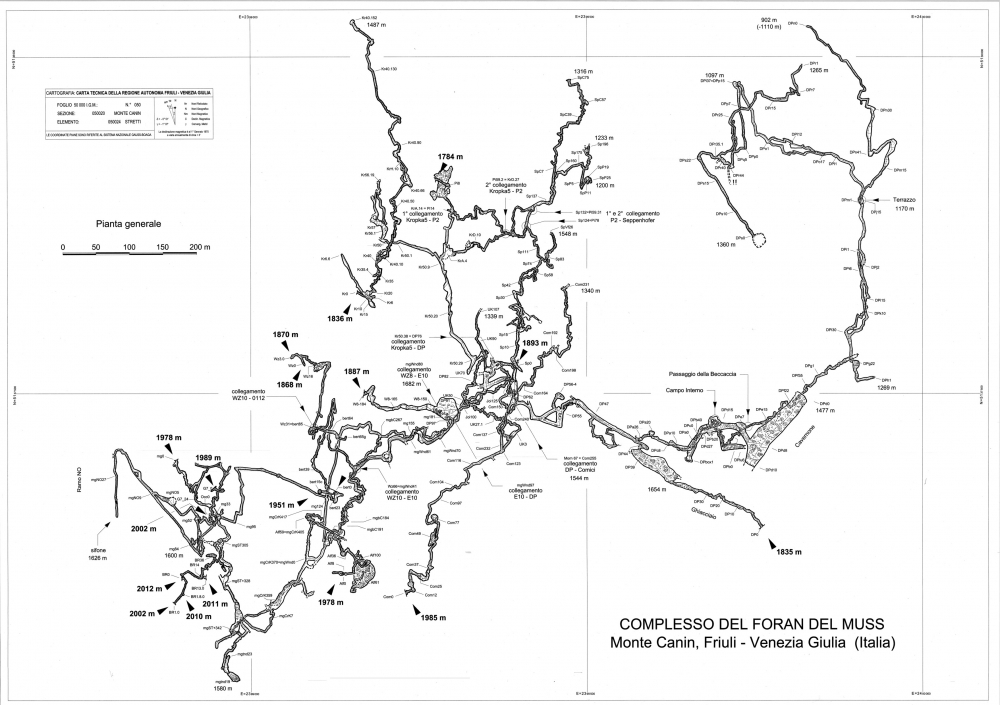

Tipo file rilievo: Pianta

Note rilievo: intera pianta complesso Foran del Muss

Tipo file rilievo: Sezione

Note rilievo: Sezione Dobra P e giunzioni

Planimetria georiferita

La georeferenziazione della planimetria della cavità è comunque da intendersi indicativa, per l'accuratezza far riferimento alla scheda rilieviData planimetria: 31/12/2002

Accuratezza: Misto

Autori digitalizzazione

Autore: Michele Potleca

Gruppo appartenenza: SGEO - Regione FVG - Servizio geologico

Bibliografia

Casagrande G., Mosetti A., Zamparo G.

Federazione Speleologica Regionale del FVG (1999)

Collocazione: in Atti dell’Vili Convegno Regionale del Friuli- Venezia Giulia, Federazione Speleologica Regionale del FVG, Trieste

Categorie: Documentazione speleologica, Geospeleologia e carsismo

G. Benedetti e A. Mosetti

Società Speleologica Italiana (2000)

Collocazione: in "Speleologia" n. 42

Link: http://www.speleo.it/site/images/speleologia/Speleologia_42_Nov_2000 OCR.pdf

Categorie: Documentazione speleologica

Keyword: Geomorfologia, Idrologia, Storia esplorativa, Foran del Muss, Monte Canin

Il Foran del Muss rappresenta una delle varie zone carsiche del Massiccio del M. Canin (Friuli-Venezia Giulia - Italia). Dai primi anni ’70 vi si compiono esplorazioni speleologiche che hanno portato alla scoperta di vari profondi abissi indi- pendenti (Ab. Comici, Ab. Seppenhofer, Ab. Momig, ecc.). Dagli anni ’90, a seguito di un primo collegamento (Ab. Viva Zio-Ab. Momig) gli esploratori, principalmente della Regione, hanno iniziato un lavoro sistematico al fine di collegare i vari abissi dell’area. Dopo una decina d’anni, grazie anche alle scoperte fatte da speleologi polacchi con i quali si è instaurato un rapporto di collabo- razione, è stato possibile formare un complesso ipogeo che per il momento conta 23 ingressi, oltre 15 km di sviluppo planimetrico e 1.110 metri di profondità.

Alessandro Mosetti

Società Speleologica Italiana (2017)

Link: http://www.speleologiassi.it/76-dobra-picka-2017/

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Cinematografia e filmati

Keyword: video

Il video testimonia il campo interno del 2017.

Ulteriore link:

https://youtu.be/jk90Rr2t6dA

S-Team

S-Team (2012)

Link: http://www.speleo-team.it/2012/08/dobra-picka-in-canin.html

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Articoli online e siti web

Keyword: Fotografie

Resoconto di un'uscita fotografica.

Fotografie

Graziano Cancian

Museo Friulano di Storia Naturale, Udine (2015)

Collocazione: Gortania, 37(2015), pp. 33-63, Udine,1.XII.2016 ISSN: 2038-0410

Link: http://www.civicimuseiudine.it/images/MFSN/Gortania/Gortania 37_GPP/G37_gpp_Cancian_LR.pdf

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Depositi sotterranei, riempimenti, speleotemi

Nell’articolo vengono riportate le caratteristiche di 43 minerali di grotta finora identificati nel Friuli Venezia Giulia. Sono compresi in queste classi: ossidi e idrossidi, carbonati, solfati, fosfati, silicati. Le principali scoperte sono state effettuate a partire dal 1984, grazie soprattutto all’uso della diffrattometria a raggi X. Alcuni ritrovamenti sono stati i primi in Italia. Queste ricerche hanno dimostrato che nelle grotte sono presenti più fasi mineralogiche di quanto si ritenesse in passato. Il ritrovamento di questi minerali, pertanto, porta un utile contributo alla conoscenza del carsismo sotterraneo, poiché sono il prodotto di reazioni chimiche qui avvenute, inoltre, spesso sono stabili solo in determinate condizioni ambientali

Agenda

Non sono presenti informazioni