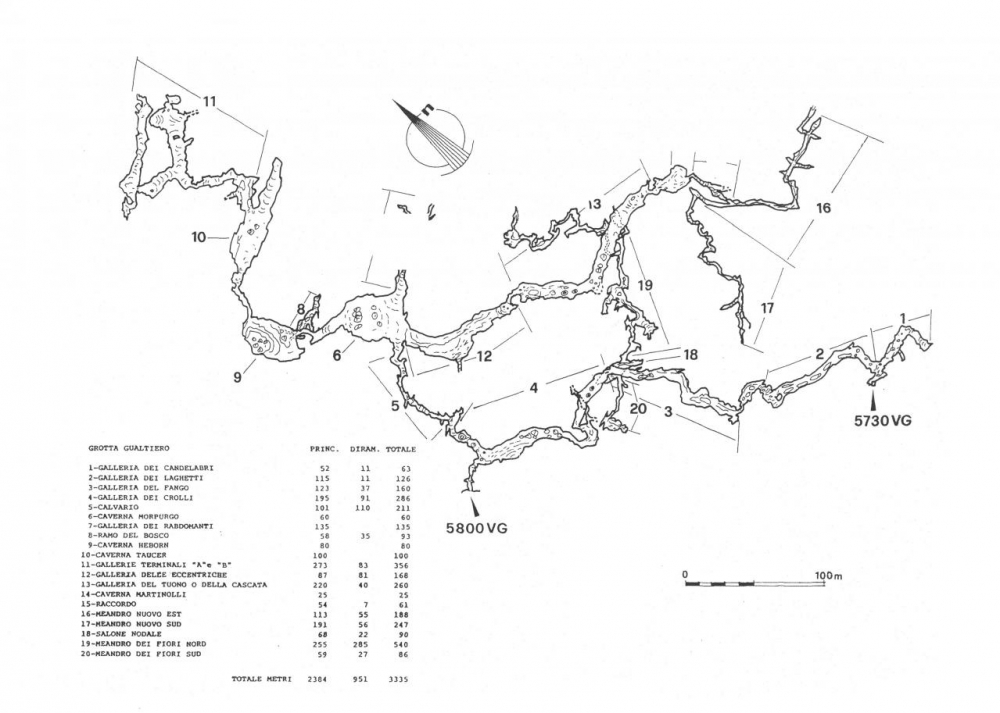

Nome principale: Grotta Gualtiero

Numero catasto: 5080

Numero catasto locale: 5730VG

Numero totale ingressi: 1

Data primo accatastamento: 01/01/1992

Altri nomi

Grotta Gualtiero Savi

Grotta Oniria

Antro delle Meraviglie

Fessura 2° della Val Rosandra

Grotta dei Sogni

Grotta dei Veci

Data scoperta: 31/10/1991

Scopritore: Giuliano Zanini

Gruppo scopritore: CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan

Descrizione ingresso

Numero ingresso: 1

Nome ingresso: Ingresso 1

Ingresso principale: Si

Stato ingresso: Agibile

Dimensione stimata ingresso: 0,63 x 0,53 m

Tipo ingresso: Verticale

Morfologia ingresso: Scivolo

Pericoli all'accesso: Nessuno

Limitazioni: Chiusino

Accessibilità: Previa richiesta chiavi

Note per Accessibilità: Chiavi presso Commissione grotte E. Boegan

Data di accatastamento: 20/07/2012

Targhettatura

Presenza targhetta: Si

Sigla targhetta: 5080

Data targhettatura: 30/07/2015

Gruppo targhettatura: CAT - Club Alpinistico Triestino

Campagna targhettatura: 2015

Località

Comune: San Dorligo della Valle / Dolina

Area geografica: Carso Triestino

Area provinciale: Trieste

Tipo carta: 1:5.000

Carta CTRN 1:5.000: 110152 - Draga Sant’Elia

Rilevamento posizione

Metodo rilevamento: STRUMENTALE -> GPS

Tipo posizione: Aggiornamento Posizione

Tipo coordinate rilevate: Metriche Gauss-Boaga - Fuso Est

Latitudine: 5052160,8

Longitudine: 2433087,3

Lat. WGS84: 45,61734738

Lon. WGS84: 13,88514219

Est RDN2008/UTM 33N: 413080,952

Nord RDN2008/UTM 33N: 5052137,99

Data esecuzione posizione: 21/12/2009

Quota ingresso (s.l.m.): 350 m

Metodo rilevamento quota: Cartografico

Carta utilizzata: 1:5.000

Affidabilità posizione: Corretto

Autori della posizione

Autore: Aldo Michelini

Gruppo appartenenza: ISP FOR - Ispettorato Ripartimentale Foreste

Caratteristiche

Sviluppo planimetrico: 3100 m

Profondità: 50 m

Dislivello totale: 50 m

Quota fondo: 300 m

Andamento cavità: Semplice orizzontale

Stato della cavità

Prosecuzioni: Presenza di prosecuzioni non accessibili

Grotta turistica: No

Meteorologia ipogea

Non sono presenti informazioni

Danneggiamenti

Non sono presenti informazioni

Geologia

fonte: Carta geologica del Friuli Venezia Giulia alla scala 1:150.000

Litologia: Carbonati, talora con marne, stratificati

Ambiente: Depositi di piattaforma

Età: Paleocene - Eocene inf.

| Formazione: | Liburnico: Vreme e Cosina |

Rilievo geologico

Data rilievo: 02/07/1996

Autori del rilievo

Autore: Michele Potleca

Gruppo appartenenza: DMG - Dipartimento di Matematica e Geoscienze - Università degli Studi di Trieste

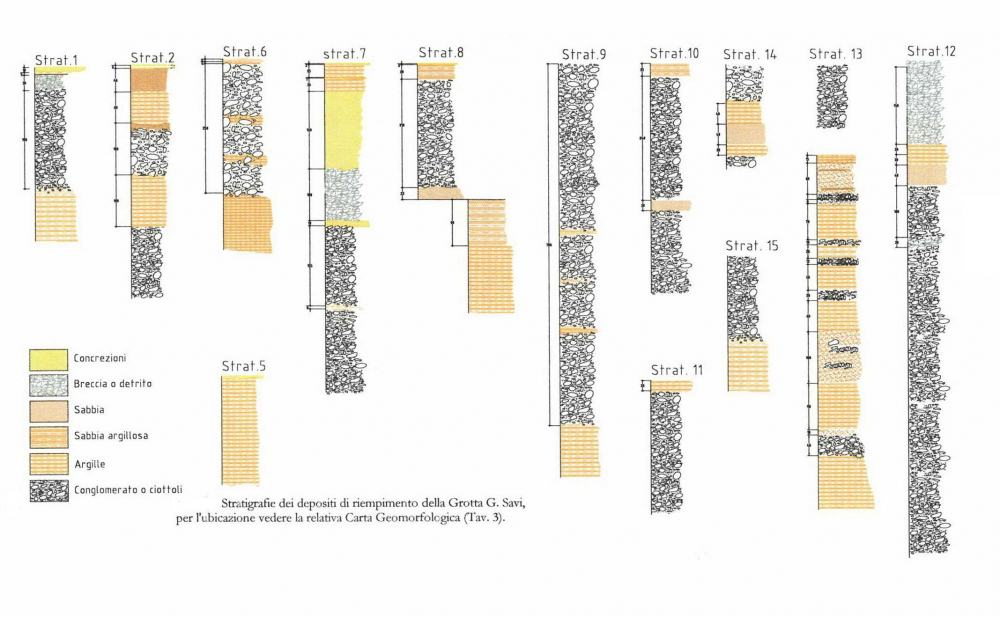

Note rilievo: Stratigrafie dei depositi di riempimento della grotta G. Savi, per le ubicazioni vedere la relativa carta geomorfologica (tratto da "Carsogenesi della Val Rosandra" Potleca 1997)

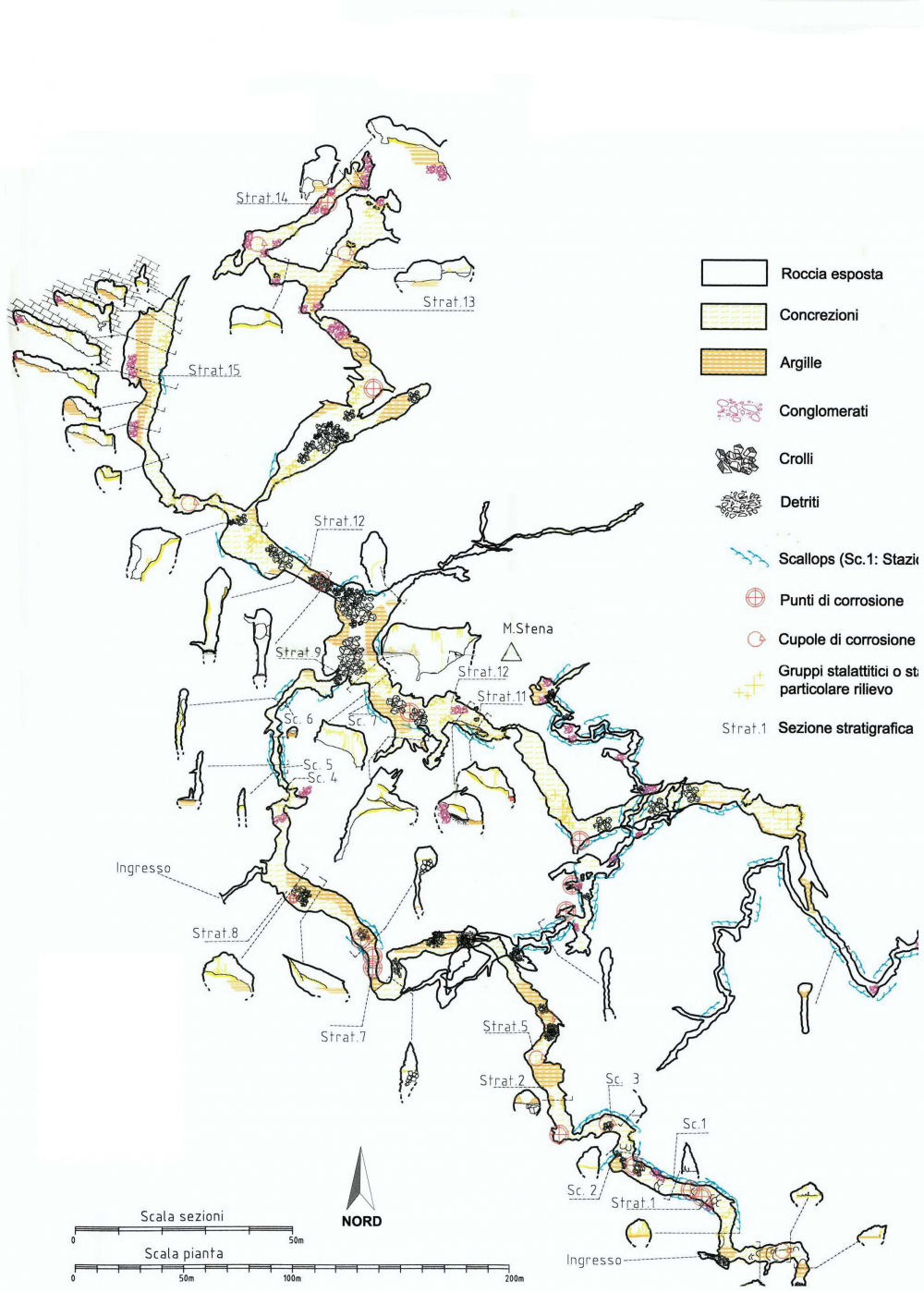

Tipo file rilievo: Pianta

Scala rilievo:

Note rilievo: Carta geomorfologica - tratta da "Carsogenesi della Val Rosandra" (Potleca 1997)

Note geologiche

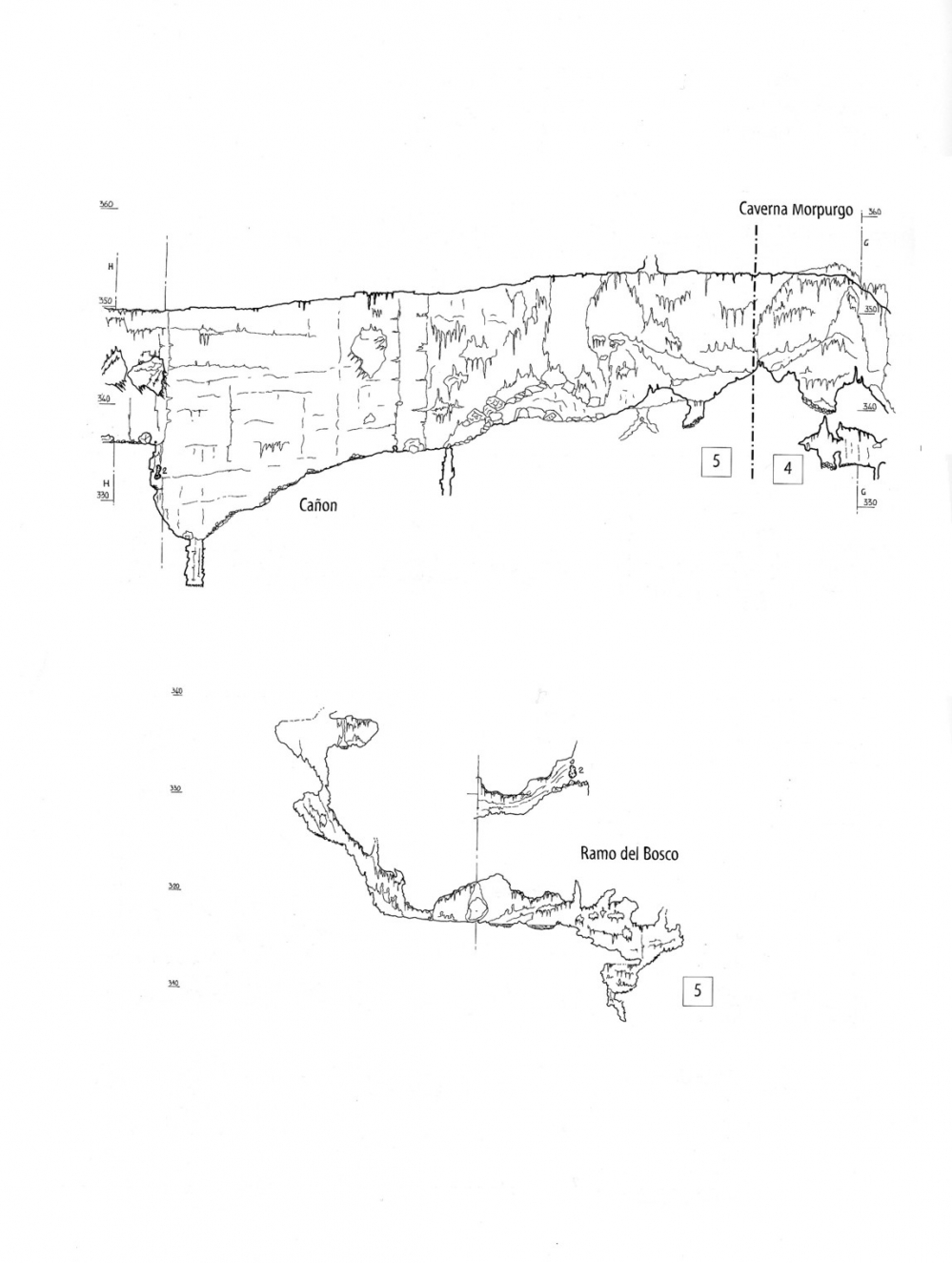

Da un punto di vista morfologico, a grande scala, si tratta di una rete di gallerie singenetiche e paragenetiche, a carattere prevalentemente suborizzontale, intervallate da forre strutturali e da vani di notevoli dimensioni. In un livello inferiore divaga un sistema di meandri alti e stretti.

...

Gallerie iniziali (1, 2, 3, 4)

Queste gallerie sono essenzialmente suborizzontali con andamento vagamente sinuoso, dettato dalla situazione strutturale. Le gallerie, infatti, sono rettilinee per 50 - 100 metri, quindi variano di direzione generalmente perpendicolari fra loro, intervallate da tratti curvilinei. Le discontinuità strutturanti sono una famiglie di fratture(k1) e una famiglia di faglie (f1). Il sistema di diaclasi principali, evidenziato dal diagramma Dsav1, risulta essere orientato in direzione N - S: a questa famiglia appartengono grandi fratture talvolta beanti (la spaziatura varia dal mm ad un paio di cm) ed impostano anche le pareti del monte Stena.

Le faglie della famiglia f1 sono a carattere inverso sinistrorso, i specchi di faglia visibili in cavità sono perfettamente lucidi: lo spostamento relativo dei due blocchi è stato determinato in base allo sfasamento di punti omologhi delle morfologie ipogee interessate dalla faglia. Gli strati hanno un'importanza del tutto secondaria sullo sviluppo di queste gallerie

Sotto i crostoni di concrezione del fondo delle gallerie (spessi dai 2 ai 40cm) sono visibili depositi alluvionali di varia granulometria (argilla, limo, sabbia, conglomerato). In alcuni casi il conglomerato si trova in nicchie sulla parete o "incollato" sulla volta delle gallerie a testimonianza di un totale riempimento del deposito alluvionale. Ciottoli poligenici a matrice sabbiosa ostruiscono il normale proseguimento delle gallerie

È stato osservato, in vicinanza dell'ingresso del detrito calcareo probabilmente alloctono, cioè dovuto al fluitamento di clasti all'interno della cavità derivati dal disfacimento delle vicine pareti della valle.

In questo tratto di cavità sono ben rappresentate le morfologie erosive primarie come scallops, lineazioni orizzontali e anse prodotti dall'erosione e corrosione di acque dinamiche. Sono state eseguite tre stazioni di misurazione degli scallops (confronta tabelle). Mediante la formula di CURL (1966) è possibile risalire alla paleovelocità del flusso idrico che ha provocato suddette forme erosive.

La prima stazione è posta ad una cinquantina di metri dall'ingresso, sul lato nord della galleria, ove il verso della paleocorrente era W con una velocità di circa 16 cm/s. Calcolando che l'acqua bagnasse il perimetro di una condotta come quella attualmente osservabile si avrebbero portate dell'ordine di 5 m3/s.

La seconda stazione è a trenta metri della precedente proprio sul cambio di direzione della galleria: da E - W a N - S. Gli scallops in questo punto risultano avere dimensioni ridotte (circa metà di quelli della stazione precedente). La velocità dedotta è di 52 cm/s. Quest'aumento di velocità e riferibile a un restringimento locale della sezione bagnata, quindi per portate identiche si avevano differenti velocità in funzione della sezione della condotta.

Una terza stazione di misura è ubicata su una grande ansa dove gli scallops interessano sia la volta che le pareti. Le prime dieci misure sono riferite alle pareti (vel.=39 cm/s) le seconde 10 agli scallops sul soffitto (vel.=36cm/s). La differenza di velocità è imputabile alla differente pressione esercitata dalla massa d'acqua sulle pareti e sulla volta. Tenendo conto dell'evoluzione graviclastica e del successivo spazio occupato dai depositi di riempimento, la portata è calcolata su un'ipotetica sezione di 15mq, stimando un flusso idrico di 5.5 m3/s.

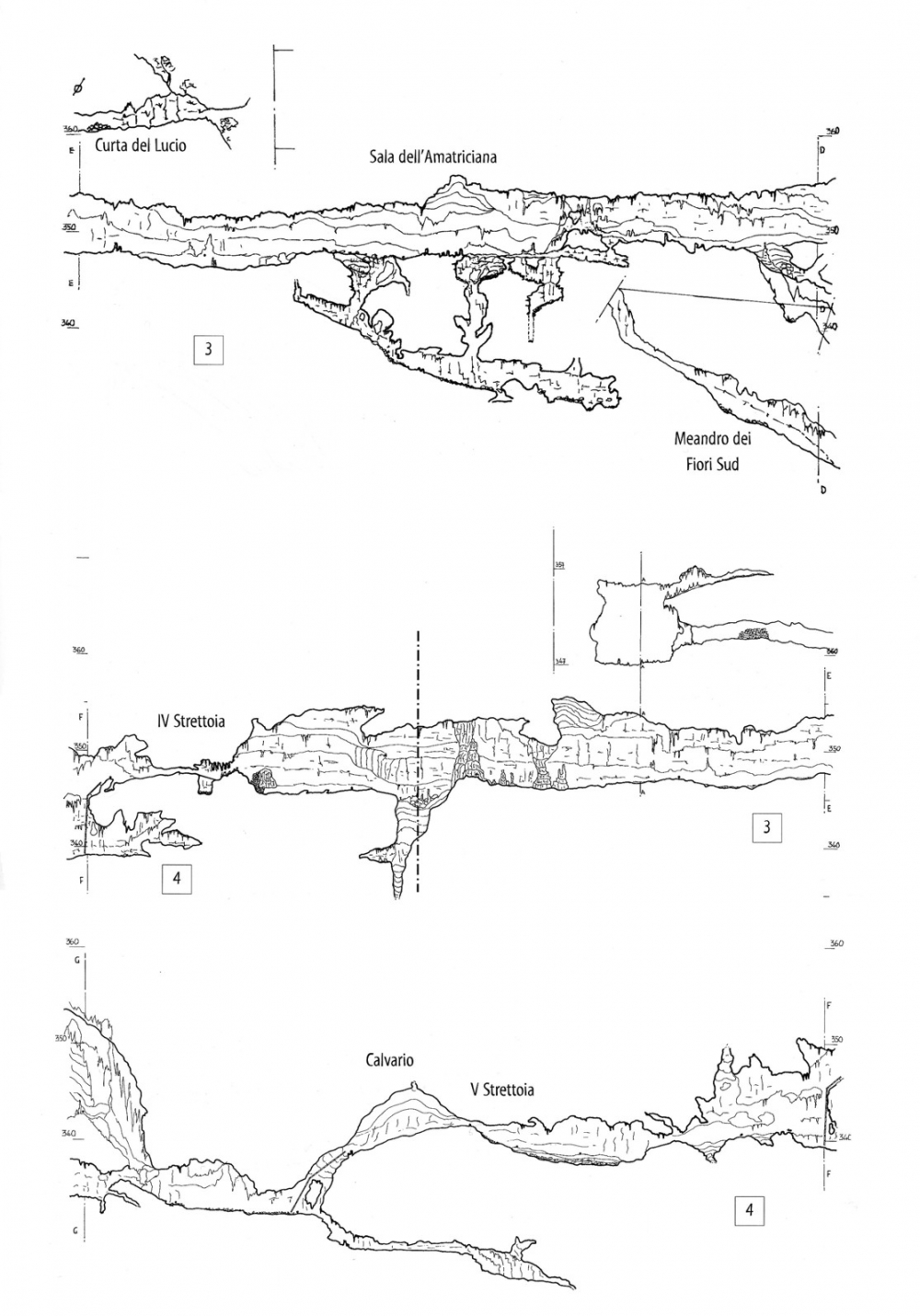

Calvario (5)

Si tratta di una forra alta e stretta, che talvolta si restringe fino a dimensioni decimetriche. E’ guidata nella parte iniziale da una ben visibile (soprattutto sulla volta) famiglia di discontinuità subverticali a direzione 330° - 340° nord. La parte finale, che porta alla sala Morpurgo, è impostata su una faglia diretta destrorsa (225°/60°), dal piano in evidenza che mostra segni di movimento, lo spostamento è di 4 - 5cm come risulta dalla posizione di punti omologhi di pareti e di forme di dissoluzione presenti sulla volta.

Spesso le pareti sono caratterizzate da scallops di piccole dimensioni (vedi tabella ). Mediante la formula di CURL, (1966), si può ricavare la velocità della paleocorrente entro uno scarto del 15%. L'analisi porta ad una stima di velocità variabile da 70 cm/s nella parte superiore della forra (in prossimità della volta), a 34 - 40 cm/s sull'attuale fondo della forra. Ipotizzando che l'altezza della corrente fosse di circa 2 m la portata della parte superiore sarebbe di 1.4 m3/s e nella parte inferiore di 1 m3/s. le portate sono comunque simili ed indicherebbero un approfondimento di un corso d'acqua a regime idrico abbastanza costante.

Dove la volta si abbassa sono presenti canali di volta larghi una ventina di cm e banchi di argille che con segni di recente svuotamento, costituiscono il pavimento.

Caverna Morpurgo (6)

Si tratta di un ambiente di vaste dimensioni caratterizzato sul fondo da grandi blocchi di crollo, provenienti dalla volta e dalle pareti, talvolta coperti da colate e gruppi stalagmitici.

Le lineazioni principali sono orientate NE - SW: si tratta di una famiglia di diaclasi e di faglie inverse inclinate 50 - 60° verso SE con componente trascorrente destra (4.5 cm in direzione SW) cioè le stesse che strutturano il Calvario. Una seconda famiglia di discontinuità è orientata N - S, ed è inclinata di 45° verso E. Le due famiglie con la stratificazione (230°/20°)isolano volumi unitari di dimensione metrica.

La geometria della sala risulta quindi condizionata essenzialmente dagli elementi tettonico strutturali. Limitati depositi alluvionale e alcuni scallops sulla superficie delle pareti permettono di ricostruire precedenti fasi speleogenetiche. Si può affermare che l’evoluzione gravitativa non è ad uno stadio avanzato e maturo come altre caverne del Carso triestino ma è in una fase giovanile, legata soprattutto delle particolari caratteristiche tettoniche.

Galleria dei Rabdomanti (7)

Si tratta di una condotta forzata di dimensioni limitate (dimensioni medie: h=1m, l=1m)con morfologie parietali erosive (impronte di corrente). Gli scallops interessano vaste superfici delle pareti e delle volte. Il pavimento e interamente costituito da concrezione.

La condotta si sviluppa secondo delle discontinuita strutturali E - W e NE - SW. Una seconda galleria si sviluppa in una direzione subnormale alla precedente lungo una discontinuità N - S inclinata di 45° verso W.

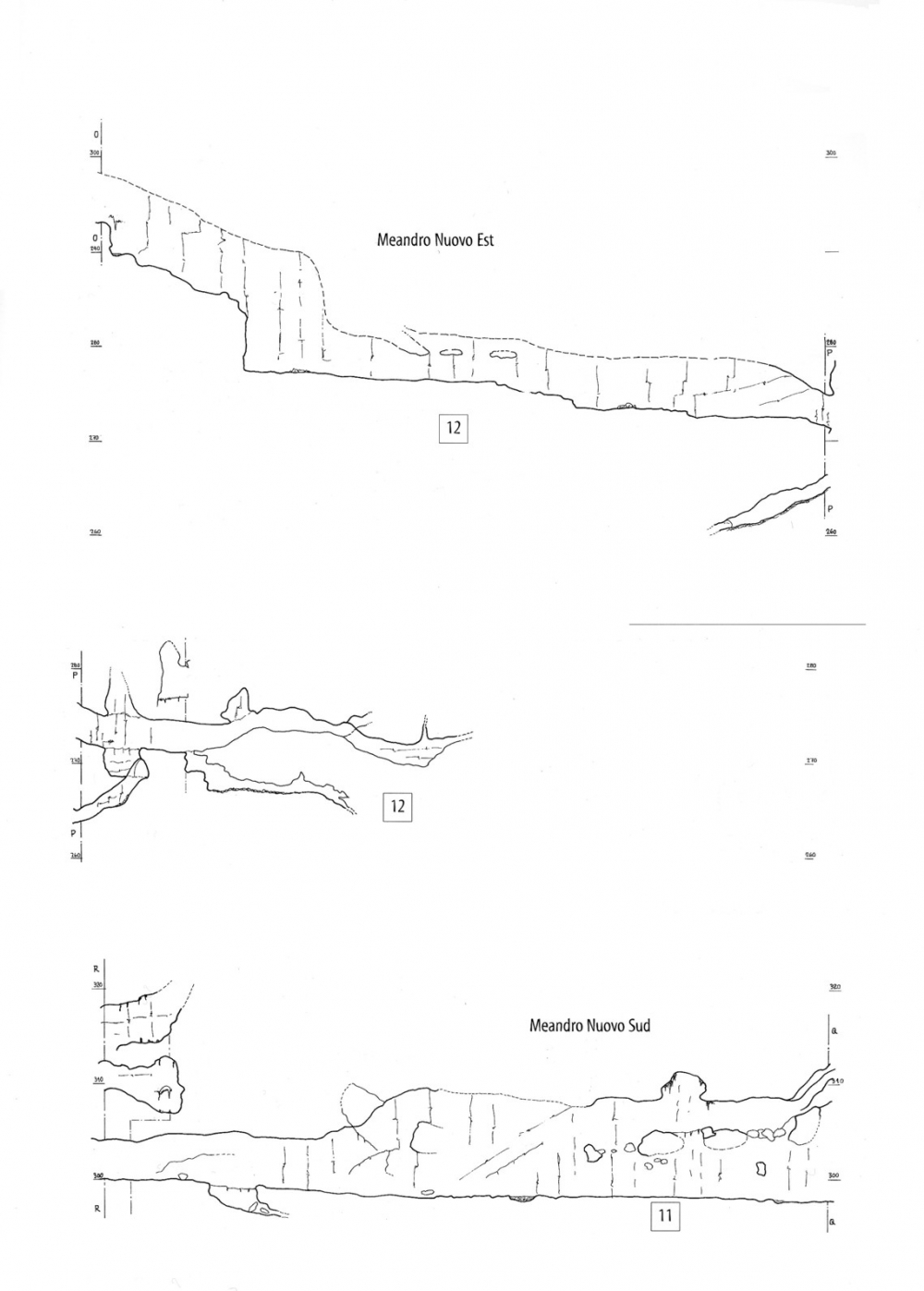

Meandri Nuovi (16,17)

Per giungere a questi rami bisogna scendere una ventina di metri lungo una fenditura impostata su una diaclasi (340°/55°) e successivamente per un cunicolo argilloso discendente si arriva in una forra strutturale. L'altezza stimata è di 13m circa, la larghezza nella parte superiore della galleria è mediamente di 3m mentre nella parte sottostante è inferiore al metro. La sezione trasversale è quella tipica di una condotta singenetica sfondata per riescavazione. Questo tratto è impostato su una discontinuità sub verticale SE - NW; successivamente, verso E, le gallerie seguono una direzione quasi normale alla precedente per effetto della stratificazione (250°/35°) e secondariamente diaclasi ENE -WSW subverticali.

I depositi sono essenzialmente di tipo alluvionale: sabbie, ciottoli e ghiaie sciolti. Interessante è la stratificazione incrociata di tipo fluviale: si nota una stratificazione principale (suborizzontale o debolmente inclinata lungo la linea di massima pendenza delle gallerie) e all'interno degli strati principali i ciottoli e le sabbie sono talora inclinati approssimativamente tutti nello stesso senso. Dall'evidenza delle morfologie erosive si determina che il verso della paleocorrente è da W verso E.

Caverna Herborn (9)

Ha un andamento trasversale alla precedente ed è, a differenza della Caverna Morpurgo abbondantemente concrezionata. La comunicazione fra le due sale è data da una "forra" impostata su una frattura subparallela (290°N subvericale): la parete sud è coperta da colata calcitica, quella nord è in roccia nuda con zone a scallops (indicano un flusso verso W).

Sulla volta della caverna Herborn si nota delle famiglie di discontinuità E - W subverticali che modellano le pareti e un evidente diaclasi NNE - SSW immergente a 60° ENE.

Imponenti fenomeni massi di crollo sono presenti sul fondo e all’entrata della sala, creando ambienti secondari fra i vuoti dei blocchi calcarei, talvolta così fortemente concrezionati da essere completamenti coperti.

Qualche residuo di struttura primaria è visibile nella parete est, ove ci sono zone a scallops che indicherebbero flussi idrici da E a W. Limitati depositi argillosi e ciottolosi si trovano sul fondo della caverna.

Particolare è il soffitto di questa caverna, la stratificazione poco inclinata e la famiglia di fratture gli conferiscono una tipica morfologia a cassettoni.

Caverna Taucer (10)

La grande sala è allungata in direzione NE - SW. Il fondo è caratterizzato da blocchi di crollo di dimensioni plurimetriche (fino a 5 metri), spesso coperti da abbondanti concrezioni che nella parte terminale lasciano il posto ad alcuni depositi alluvionali prevalentemente argilloso - sabbiosi, con limitate intercalazione ciottolosa.

La parete SE è caratterizzata da un’imponente colata calcitica che maschera morfologie e strutture primarie. Nella parete opposta sono state rilevate fratture principali disposte NNW - SSE, ed altre secondarie disposte variamente (35°/50°, 100°/55°, 260°/60°, 95°/65°).

Gallerie Terminali (12)

Sono due gallerie di notevoli dimensioni (h=10m, l=10m sono le dimensioni della sezione tipo) ed asse NE - SW, inclinato di circa 30° verso NE.

Le superfici della volta e delle pareti sono interessate da lenti di dissoluzione (di dimensioni attorno al metro) a testimonianza di un dissoluzione dovuta alla lenta circolazione idrica fra le pareti e i riempimenti. Che questi occludessero quasi del tutto le gallerie è confermato dal ritrovamento di depositi alluvionali (conglomerati e argille) “incollati” sulla volta e sulle pareti, e dalle cupole e dei canali di volta presenti soprattutto nella galleria più alta.

Interessante la stratificazione di tali depositi che non risulta quasi mai piano parallela: in un piccolo affioramento nella galleria superiore si vedono fitte laminazioni argilloso - sabbiose , con un esiguo livello di conglomerato arenaceo sovrastante che presenta forti convoluzioni, dovute probabilmente ad un lento scollamento per collasso gravitativo. Un altro deposito, molto più potente ed arealmente esteso (altezza di 10m circa) ha una stratificazione a cupola, imputabile al richiamo dei sedimenti da due o più punti di svuotamento.

Strutturalmente sono impostate su piani di strato (190°/40°) evidenti per dissoluzione selettiva in più punti, solo nella parte superiore è stata rilevata una discontinuità tettonica strutturante (225°/80°)

La galleria nord - occidentale è percorsa occasionalmente da un rivo d’acqua che presumibilmente si scarica nella sottostante Fessura del Vento.

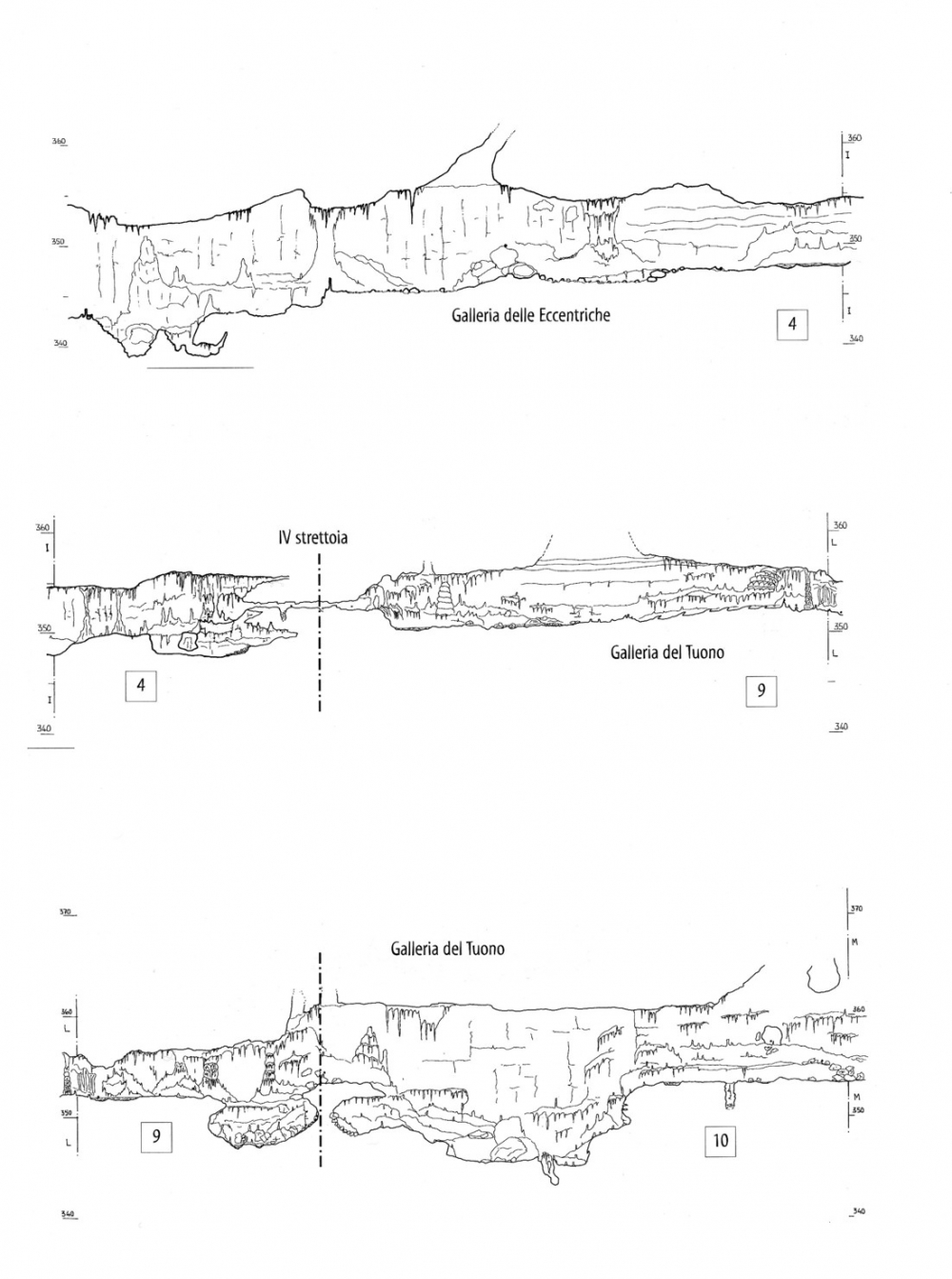

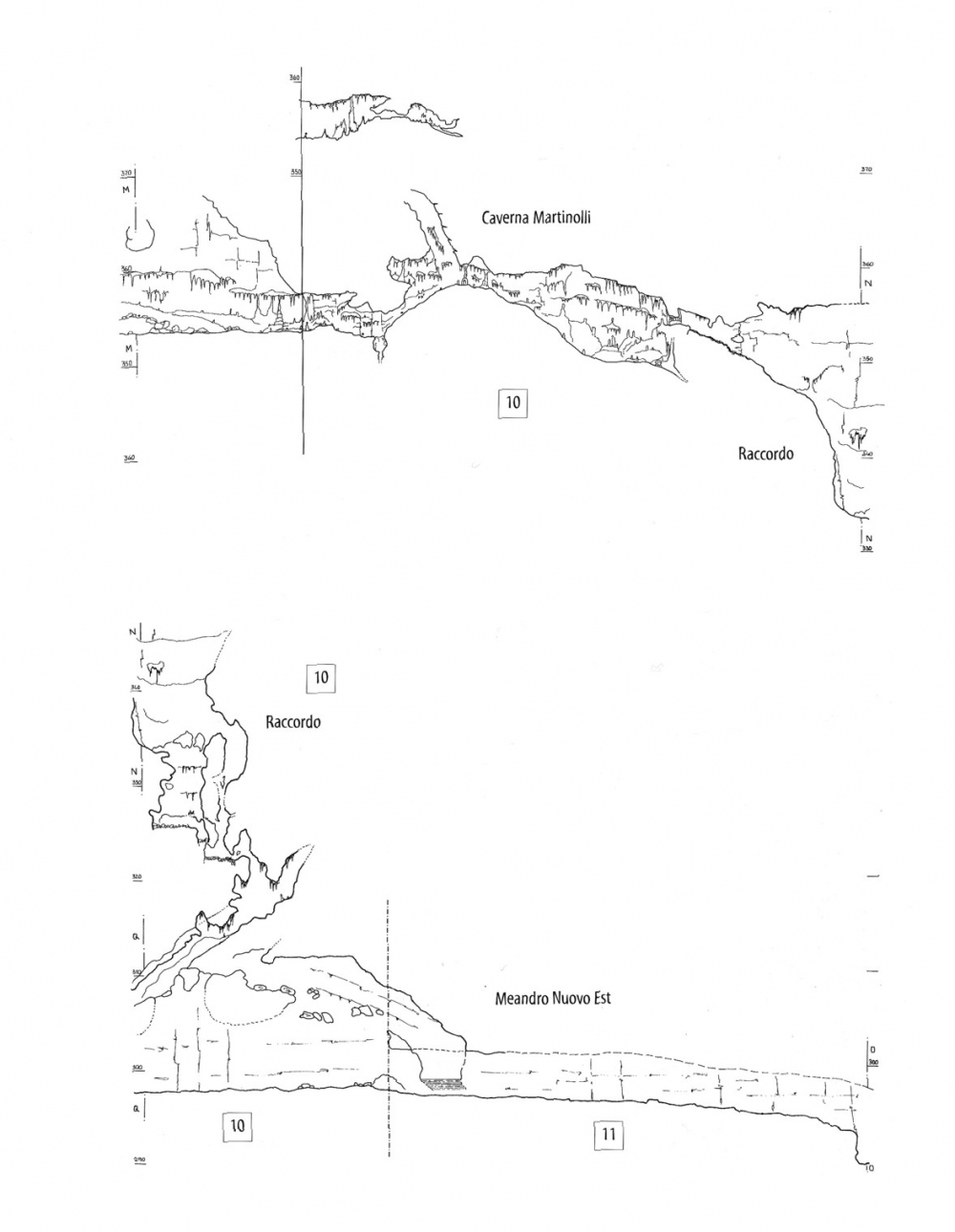

Gallerie delle Eccentriche e del Tuono, caverna Martinolli (11,13,14)

Sono gallerie suborizzontali a sezione derivata, che in alcuni rari tratti mostrano ancora morfologie singenetiche primarie.

Buona parte delle gallerie è interessata da potenti depositi di materiale alluvionali granulometricamente eterogenei, talvolta coperti da un crostello di concrezione calcitica. Colate parietali, gruppi stalagmitici e stalatttitici notevoli, imponenti crolli mascherano notevolmente la morfologia della galleria, che assumono un profilo nettamente derivato.

Le impronte di corrente, più frequenti nel tratto iniziale che in quello terminale, indicano un paleoflusso verso la caverna Morpurgo. Proprio in vicinanza della caverna è stata effettuata una stazione di misura degli scallops (vedi tabella) sulla parete a SW. L'analisi indica una velocità della paleocorrente di 36 cm/s vale a dire una portata (calcolata su un'ipotizzabile sezione di subcircolare di 6m di diametro) di circa 10 m3/s.

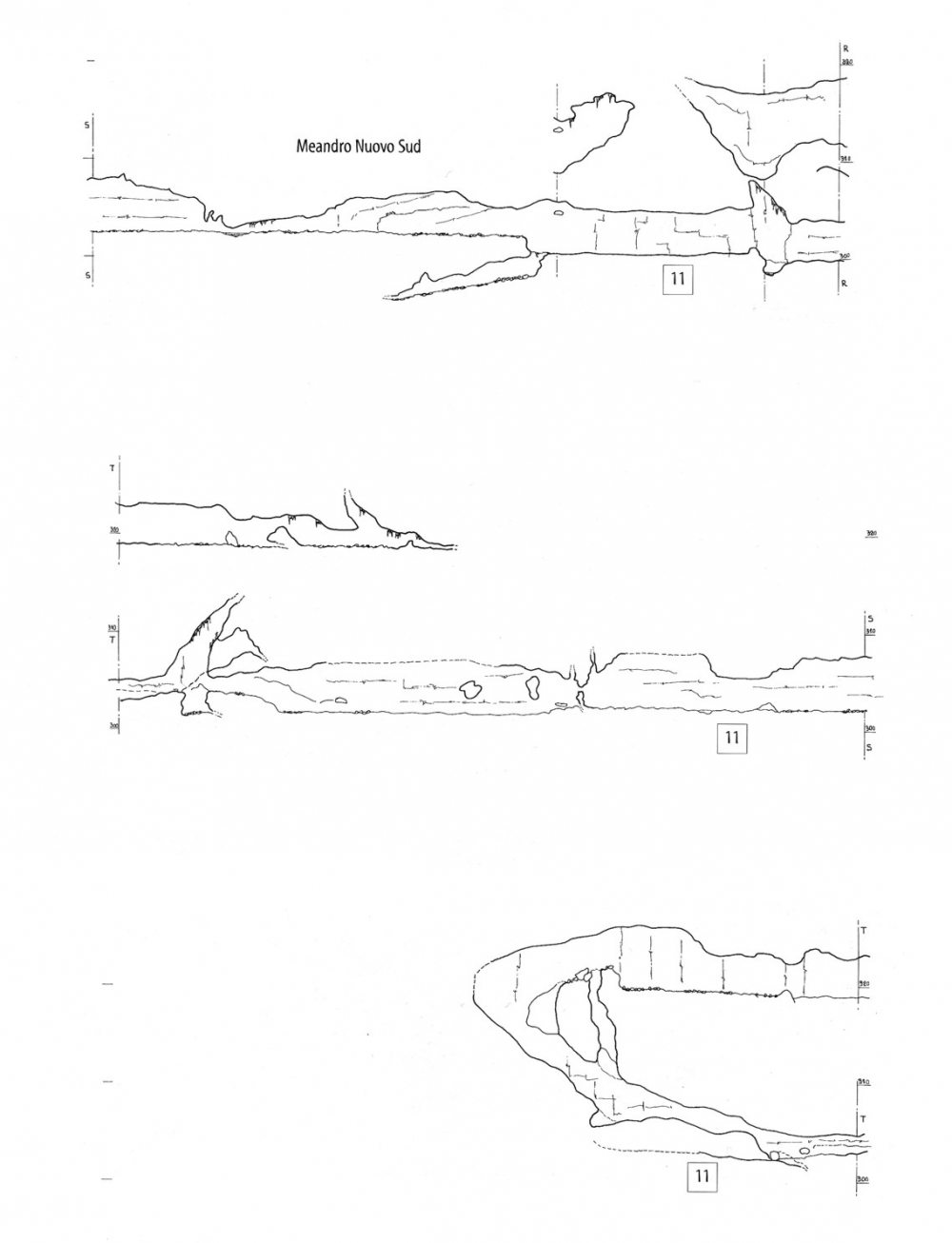

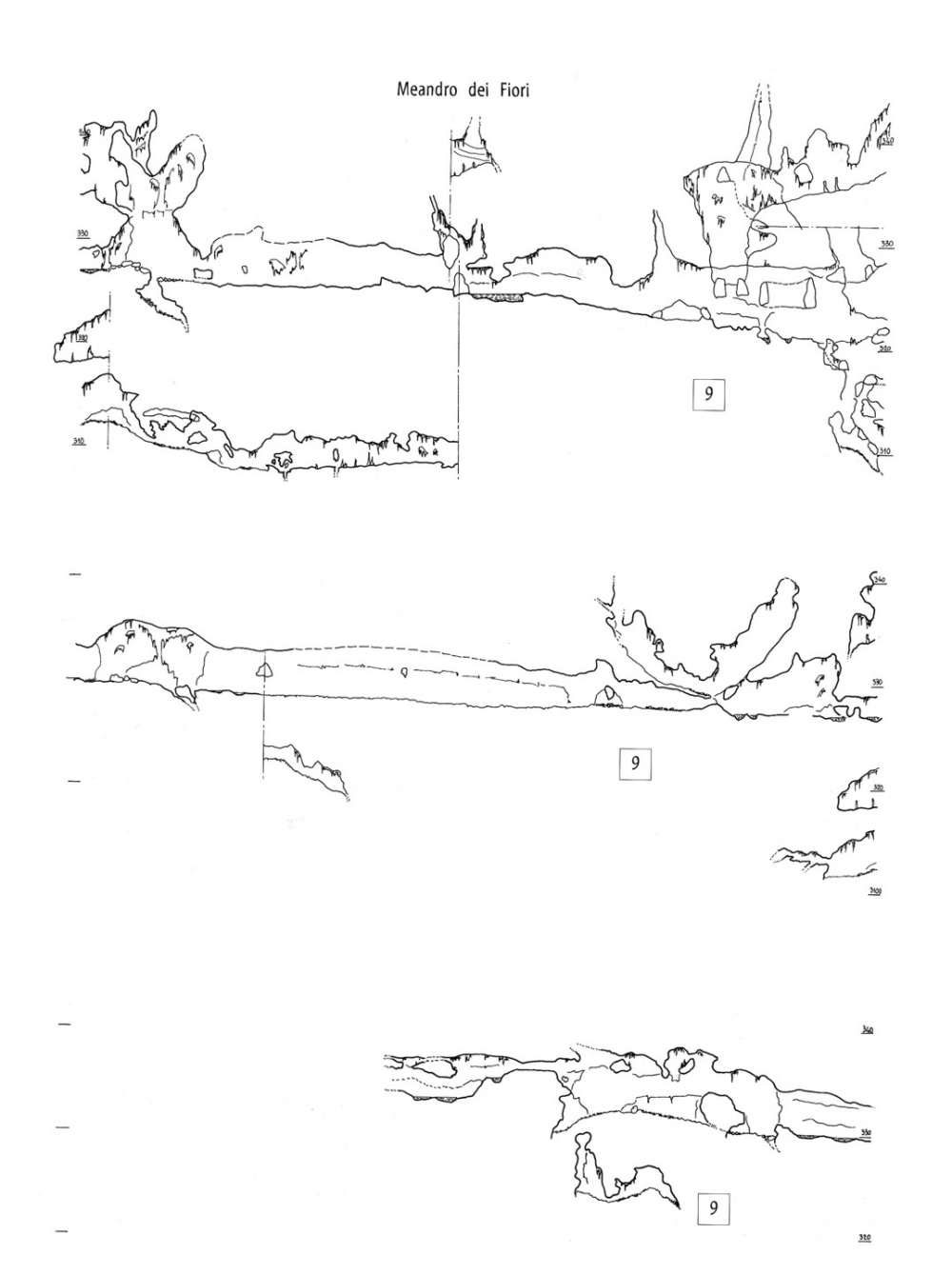

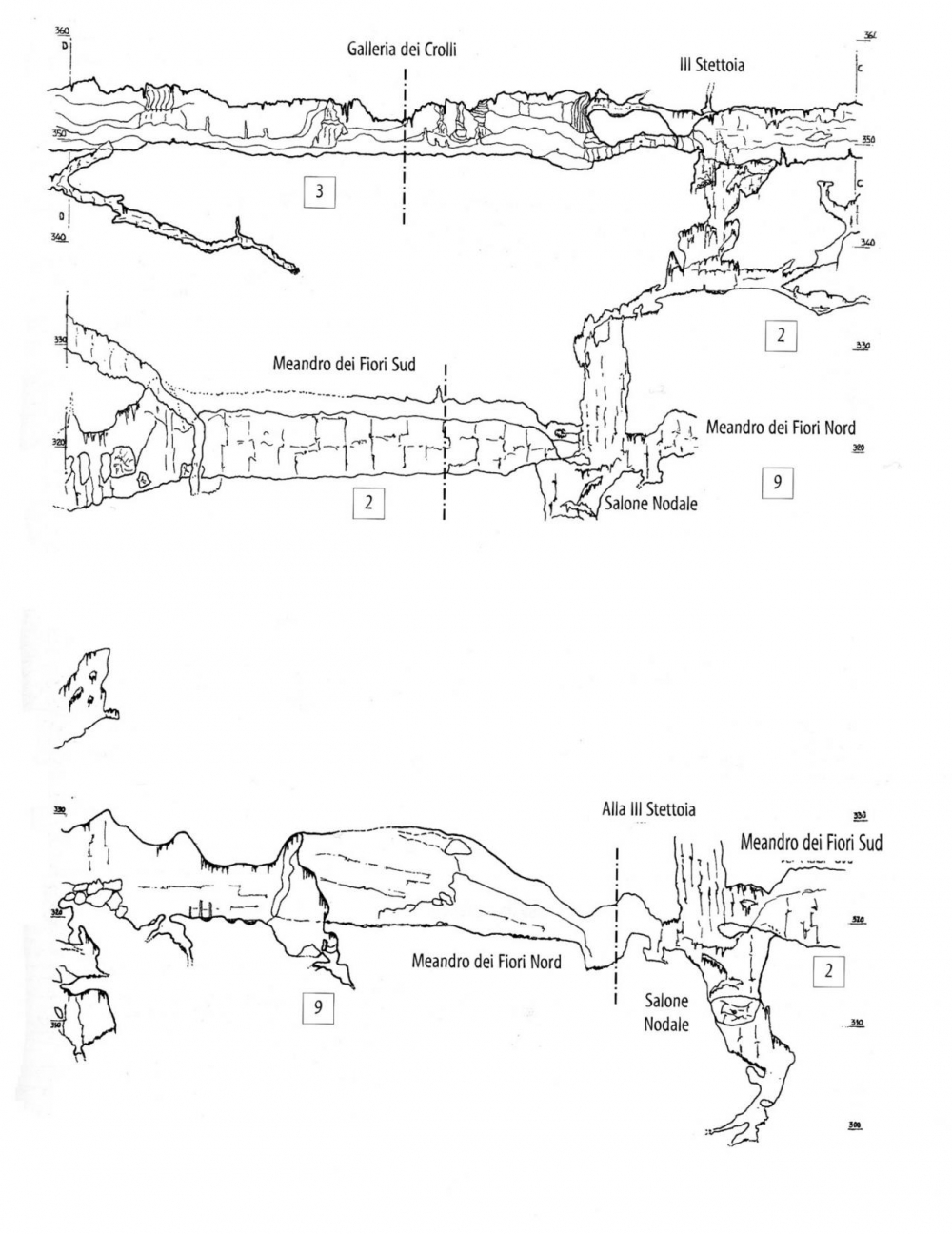

Meandro dei Fiori (Sud e Nord) e Salone Nodale (18, 19, 20)

Consistono in una serie di gallerie alte e strette ad andamento sinuoso con anse accentuate, presentano tratti rettilinei assumendo localmente il carattere di forra quando sono influenzate dalle condizioni strutturali.

La genesi è imputabile ad un insolcamento progressivo di un rivo d’acqua di portata comunque inferiore a quella delle sovrastanti gallerie. La sezione trasversale evidenzia che l’evoluzione è riconducibile, come visibile nella figura, ad una originaria condotta singenetica con sezione subcircolare o subellitica impostata su piani di strato (NE - SW con immersione dai 10° ai 25° verso SE), modificata da fasi posteriori riescavative.

I meandri sono intervallati da sale da crollo (dell’ordine di una decina di metri quadrati) impostate sulle principali famiglie di discontinuità, e caratterizzate da notevoli quantità di riempimenti alluvionali (argille, sabbie, conglomerati). Nei meandri tali depositi risultano rari, sono visibili soltanto in qualche tasca sulle pareti, infatti. il fondo è solitamente costituito da depositi concrezionari probabilmente poggianti su precedenti riempimenti alluvionali.

Tutte le pareti dei meandri sono interessate dalle tipiche lineazioni orizzontali e da scallops. Interessante è una piccola sala impostata su una faglia (120°/60°) dove arrivano due gallerie a meandro. Dalle impronte di corrente si può determinare l’esistenza di due flussi d’acqua convergenti nella suddetta sala dalle due gallerie. Dalla sal si dipartono, inoltre, un’ulteriore galleria ascendente e un pozzo di una trentina di metri. Questo fungeva probabilmente da pozzo cascata, convogliando le acque ai sottostanti meandri nuovi.

Galleria del Lago Sifone (21)

Si tratta di una galleria d’interstrato (240°/40°) suborizzontale, sviluppata lungo l’intersezione fra strati e una famiglia di diaclasi beanti orientate N - S

Il fondo di questa galleria paragenetica è molto concrezionato, soltanto nella parte finale si rinvengono potenti banchi d’argilla (3 - 4 metri) coperti da conglomerato(1 metro circa) e concrezioni di esiguo spessore (5 -30 centimetri).

Sulla volta ci sono delle cupole di corrosione e altre forme dissolutive minori. Come si nota dalle sezioni trasversali la morfologia è determinata da una serie di modificazione del vano primario per erosione e dissoluzione nei giunti di strato.

I pochi scallops rinvenuti nella parte terminale indicano un antico deflusso idrico verso nord, che sicuramente trovava la sua continuazione nelle discendenti gallerie terminali.

(Tratto da "Carsogenesi della Val Rosandra" POTLECA M., 1997 – Tesi di Laurea inedita)

Biologia

fauna (25/04/2025)

guano di pipistrello (due piccoli accumuli)

servizio di integrazioni al catasto grotte nel Sito Natura 2000 SIC IT3340006 “Carso Triestino e Goriziano” e ZPS IT3341002 “Aree Carsiche della Venezia Giulia”

Scarica la Relazione completa -> Monitoraggio faunistico 2008/2009

Scarica la Relazione completa -> Monitoraggio floristico e relazione vegetazionale

Monitoraggio faunistico 2008/2009

Fabio STOCH

Relazione monitoraggio faunistico 5080 | Grotta GualtieroNon sono presenti informazioni

Vincoli

Vincolo paesaggistico: In avvio procedimento di tutela ambientale

Nome ramo: Principale

Numero ramo:

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 4 m | |

| Pozzo | 3 m | |

| Pozzo | 7,5 m | |

| Pozzo | 8 m | |

| Pozzo | 12 m | |

| Pozzo | 34 m | |

| Pozzo | 4 m | |

| Pozzo | 8 m | |

| Pozzo | 10 m | |

| Pozzo | 8 m | |

| Pozzo | 10 m |

Breve descrizione del percorso d'accesso

La grotta, chiusa con botola di ferro, si apre sul fianco meridionale del monte Stena, in un declivio erboso scarsamente alberato posto fra due contrafforti, fra il sentiero che porta alla cima del monte e la sede della vecchia ferrovia. L'accesso è possibile sia scendendo lungo un canalone, sia dal sentiero che da Draga Sant'Elia porta a Bottazzo.

Descrizione dei vani interni della cavità

La cavità è formata da una lunga galleria dalle dimensioni medie di 6m x 4m, con allargamenti che danno luogo a cavernosità più ampie, molto ben concrezionata nella sua prima parte (i primi 150m, sino alla seconda strettoia), un po' meno nel tratto rimanente. A circa 250m dall'ingresso alcuni piccoli pozzi conducono ai rami inferiori, costituiti da meandri intervallati da sale concrezionate. Il meandro orientale (Meandro dei fiori) è in leggera salita ed ha uno sviluppo di 380m; alcune diramazioni portano lo sviluppo totale ad oltre 600m ed alcuni pozzetti conducono a tratti idricamente spesso attivi. Il meandro occidentale (probabile continuazione del precedente) scende per alcune decine di metri sino ad un pozzetto molto eroso e sormontato da un alto camino, in cui si riversa, in caso di pioggia, un quasi torrentello. Scavi sulla sommità della colata che chiudeva la galleria in prossimità dei pozzi hanno reso possibile aprire un passaggio che permette di proseguire, sempre in leggera discesa, per altri 200 metri; in questo ulteriore tratto le dimensioni sono leggermente maggiori di quelle del tratto precedente. Il concrezionamento è sempre presente, anche se in forma meno accentuata; si notano invece sempre più numerosi i crolli, sia di crostoni stalagmitici sia di grossi massi di volta. Anche questo troncone di galleria termina con una grossa ostruzione (da una parte colate di calcite dall'altra sabbia mista a pietrame). Nei pressi dell'ingresso, all'inizio del tratto più concrezionato della galleria, è stato aperto fra alcune colate un passaggio che conduce alla Galleria delle Candele, così chiamata per la presenza di numerosi esili stalagmiti. La grotta, è stata dedicata dai suoi primi esploratori alla memoria di Gualtiero Savi, figlio di uno degli esploratori, già grottista anni addietro e perito in un incidente stradale.

Collegata alla 5233

Data rilievo: 01/09/1991

Tipo rilievo: Primo rilievo

Autori del rilievo

Autore: Pino Guidi

Gruppo appartenenza: CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan

Autore: Franco Gherbaz

Gruppo appartenenza: CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan

Autore: Umberto Mikolic

Gruppo appartenenza: CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan

File rilievi presenti

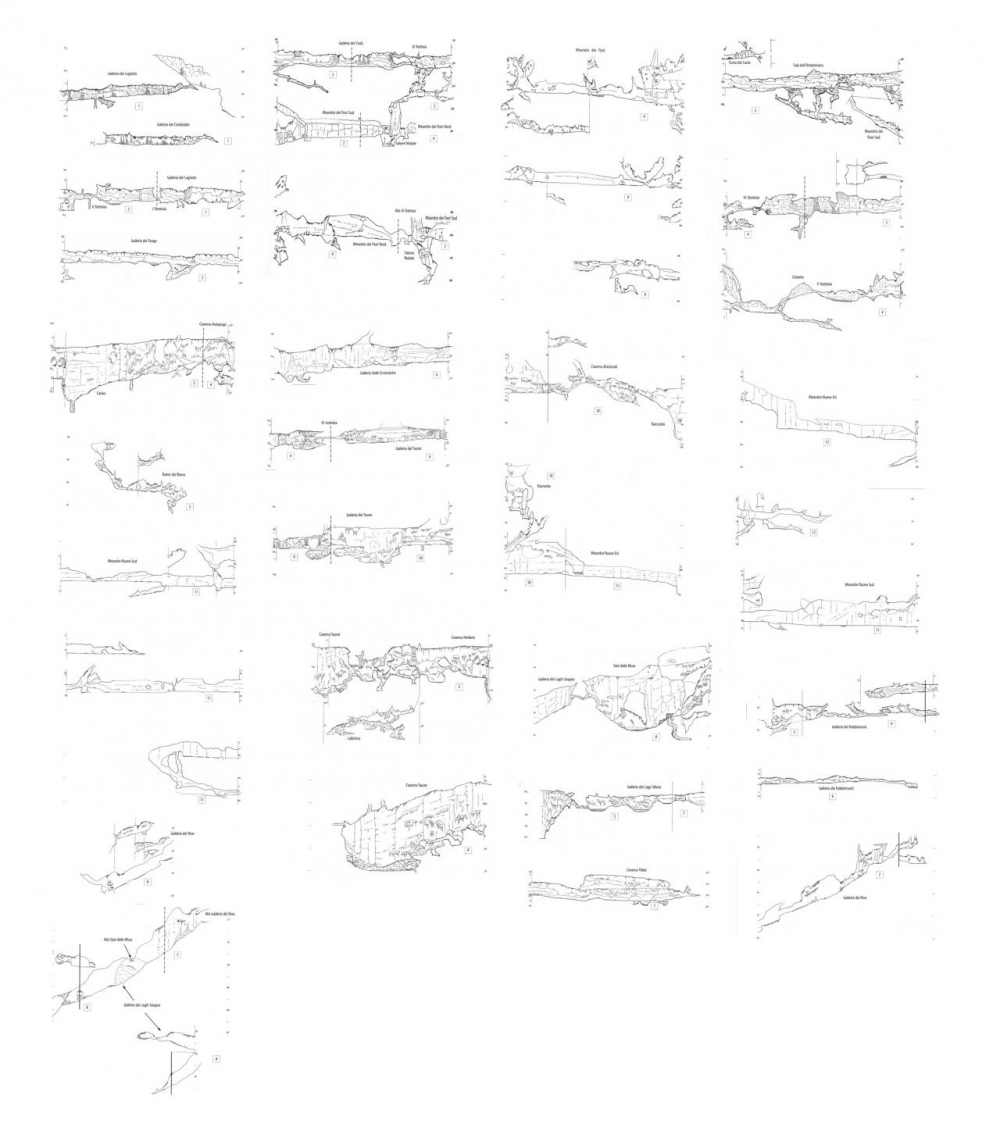

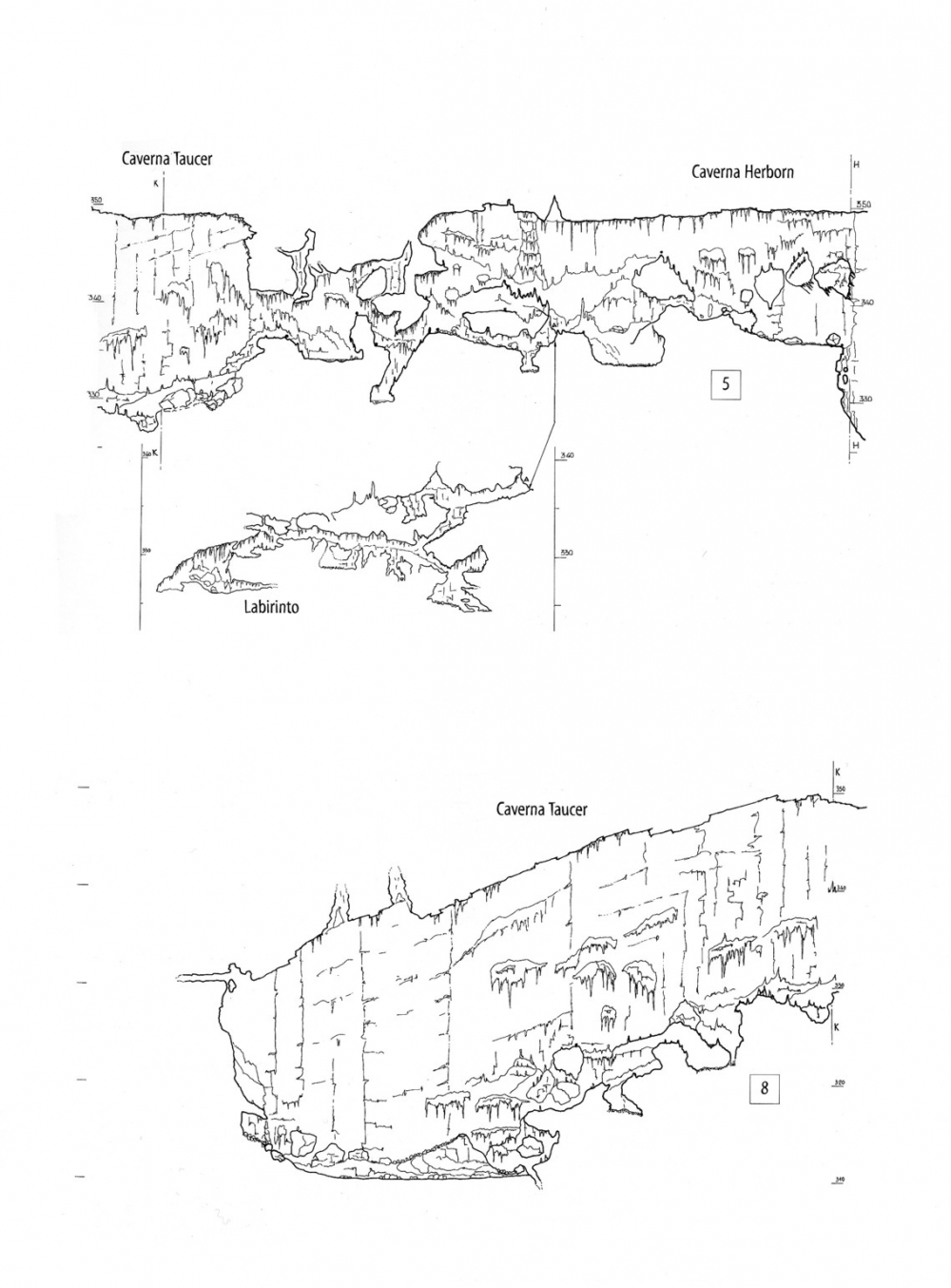

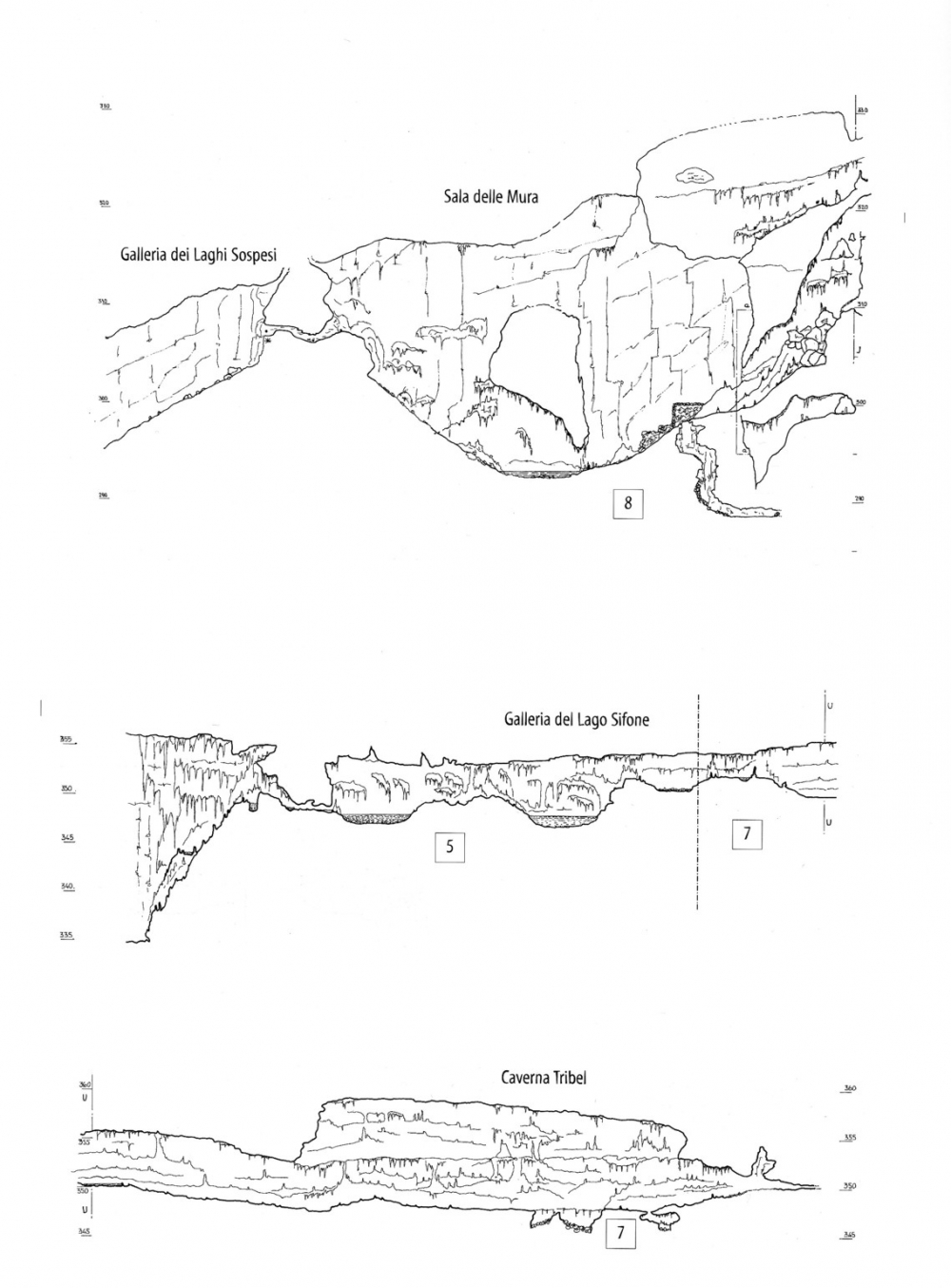

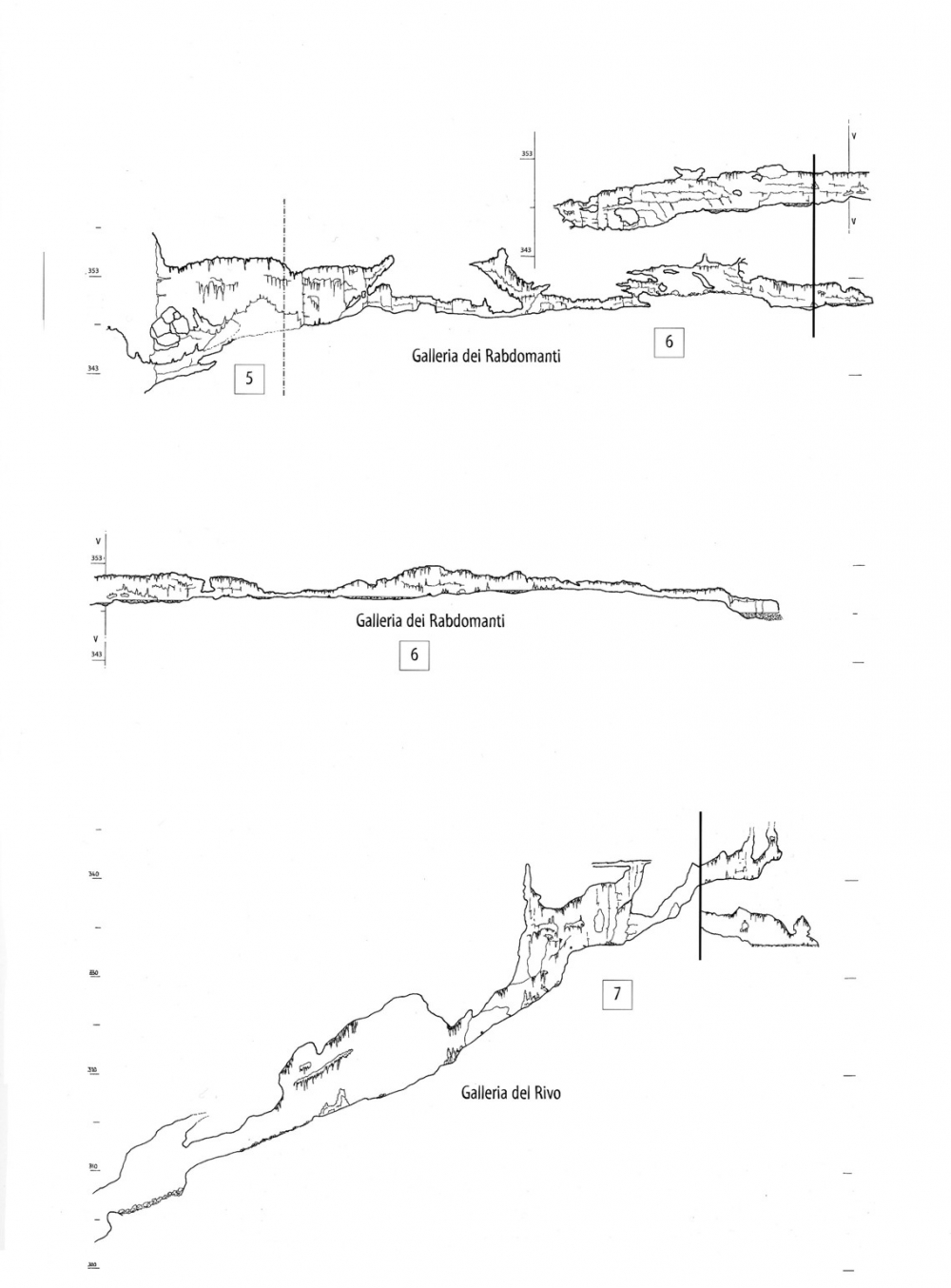

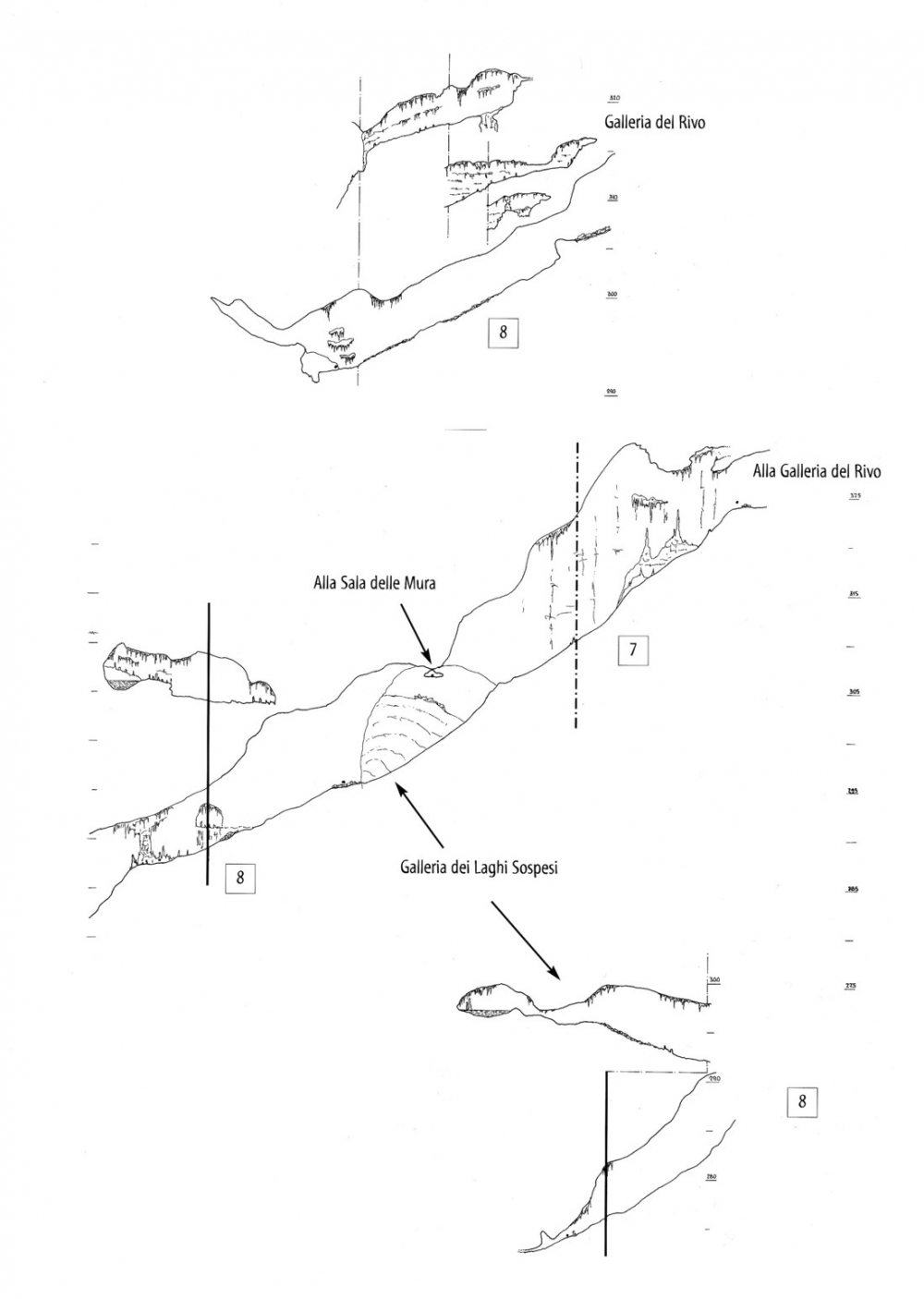

Tipo file rilievo: Sezione

Tipo file rilievo: Parziale sezione

Note rilievo: Canyon, Caverna Morpurgo; Ramo del Bosco

Tipo file rilievo: Parziale sezione

Note rilievo: Galleria delle Eccentriche; Galleria del Tuono

Tipo file rilievo: Parziale sezione

Note rilievo: Caverna Martinolli, Raccordo; Meandro Nuovo Est

Tipo file rilievo: Parziale sezione

Note rilievo: Meandro Nuovo Est; Meandro Nuovo Sud

Tipo file rilievo: Parziale sezione

Note rilievo: Meandro Nuovo Sud

Tipo file rilievo: Parziale sezione

Note rilievo: Caverna Taucer; Labirinto; Caverna Heborn

Tipo file rilievo: Parziale sezione

Note rilievo: Galleria dei Laghi sospesi; Sala delle Mura; Galleria del Lago sifone; Caverna Tribel

Tipo file rilievo: Parziale sezione

Note rilievo: Galleria dei Rabdomanti; Galleria del Rivo

Tipo file rilievo: Parziale sezione

Note rilievo: Galleria del Rivo; Galleria dei Laghi sospesi

Tipo file rilievo: Pianta

Scala rilievo: 1:2000

Tipo file rilievo: Parziale sezione

Note rilievo: Meandro dei Fiori

Tipo file rilievo: Parziale sezione

Note rilievo: Curta de Lucio; Sala dell'amatriciana; meandro dei Fiori Sud;

4° strettoia; Calvario; 5° strettoia

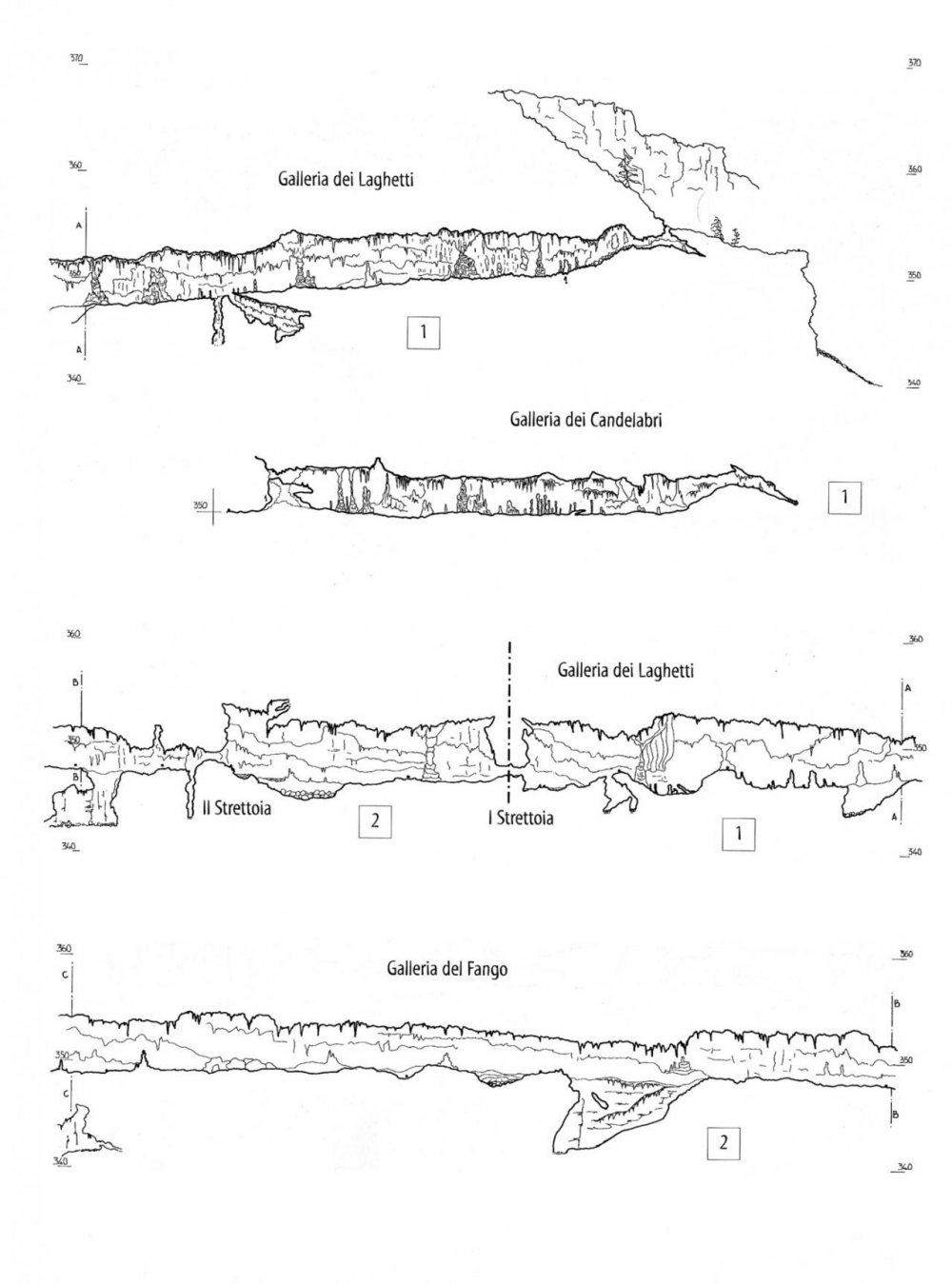

Tipo file rilievo: Parziale sezione

Scala rilievo: 1:500

Note rilievo: Galleria dei Laghetti

Galleria dei Candelabri

Galleria del Fango

Tipo file rilievo: Parziale sezione

Scala rilievo: 1:500

Note rilievo: Galleria dei Crolli, Meandro dei Fiori sud

Meandro dei Fiori Nord

Planimetria georiferita

La georeferenziazione della planimetria della cavità è comunque da intendersi indicativa, per l'accuratezza far riferimento alla scheda rilieviBibliografia

Davide Lenaz, Michele Potleca, Luca Zini

Commissione Grotte Eugenio Boegan (C.G.E.B.) - Trieste (2004)

Biblioteca del CSR

Biblioteca CGEB Trieste

Collocazione: Atti e Memorie della Commissione Grotte “E. Boegan” 39: 101-6.

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Depositi sotterranei, riempimenti, speleotemi

Keyword: Depositi di riempimento, Carso triestino

La composizione mineralogica di alcuni campioni di argille e silt prelevati dalla Grotta G. Savi (Val Rosandra, Trieste) è stata analizzata in via preliminare tramite diffrattometria delle polveri. Sono stati riscontrati quarzo e minerali argillosi come illite, clorite e strati misti illite-montmorillonite e illite-vermiculite. La presenza di quarzo, illite e clorite fa supporre una provenienza da rocce marnoso-arenacee.

Gli strati misti indicano la formazione di argille residuali in fase diagenetica.

AA.VV.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (2002)

Biblioteca del CSR

Biblioteca CGEB Trieste

Link: https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2011/08/grotta_sogni_WEB.pdf

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Monografia

Monografia sulla grotta Gualtiero Savi 5080/5730VG

Andrea Borsato, Franco Cucchi, Silvia Frisia, Renza Miorandi, Mauro Paladini, Leonardo Piccini, Michele Potleca, Ugo Sauro, Christoph Spötl, Paola Tuccimei, Igor M. Villa, Luca Zini

Museo Tridentino di Scienze Naturali (2003)

Collocazione: Studi Trent. Sci. Nat., Acta Geologica, 80 (2003): 111-125

Link: https://www2.muse.it/pubblicazioni/6/actaG80/Vol_ACTA_80_2003_111-125.pdf

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Depositi sotterranei, riempimenti, speleotemi

Keyword: speleotemi, paleoclima, Olocene, isotopi stabili, Carso triestino, speloethems, paleoclimate, Holocene, stable isotopes, Trieste Karst

La Grotta Savi, che si apre sulle pendici del Monte Stena in Val Rosandra (Carso Triestino, Italia), consiste in una rete i gallerie suborizzontali in gran parte sviluppate tra 300 e 350 metri sul livello del mare, che intersecano grandi vani per uno sviluppo di oltre 4 km. Nella parte interna della cavità è stata prelevata la stalagmite SV1, che costituisce il primo record di speleotema italiano ed europeo che copra con continuità gli ultimi 16,6 ka. La stalagmite, alta 27 cm, è stata datata grazie a 18 analisi MC-ICPMS U/Th, e sul suo profilo assiale si sono effettuate 345 analisi isotopiche con risoluzione media di 50±43 anni. La stalagmite ha iniziato a formarsi intorno a 16,6±0,7 ka, ma la crescita assiale è rimasta molto bassa, solitamente al di sotto di 10 μm/anno, fino al termine del periodo freddo del Dryas Recente, mentre nell’intervallo tra ~10,7 e ~7,6 ka si registrano i tassi di crescita più elevati, compresi tra 32 e 43 μm/anno. Il record del δ18O riflette la quantità d’acqua che alimentava la stalagmite, a sua volta legata alla piovosità

media annua e all’evapotraspirazione in superficie. Nel suo insieme, il record del δ18O si correla positivamente con quello degli speleotemi della grotta di Soreq in Israele (Bar-Matthews et al. 1997), ed è anticorrelato al record del δ18O del ghiaccio della carota GISP2 della Groenlandia (Grootes et al.1993). Viceversa, per la parte più recente della stalagmite si è verificata una correlazione positiva tra dδ18Ocalcite e temperatura media annua ricostruita per ultimi 500 anni per l’area alpina (Luterbacher et al. 2004): i picchi negativi di temperatura corrispondono a picchi negativi del δ18Ocalcite, ed il forte trend positivo nelle temperature dal 1800 AD ad oggi è replicato nel trend del δ18O

Pino Guidi, Franco Tiralongo

Società Speleologica Italiana (1994)

Collocazione: Speleologia 15, 30: 13-17,

Link: http://www.speleo.it/site/images/speleologia/Speleologia_30_Mar_1994%20OCR.pdf

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Monografia

Michele Potleca

Università degli studi di Trieste (1997)

Biblioteca del CSR

Biblioteca dell'Università di Trieste

Collocazione: Tesi di laurea inedita in Geografia Fisica, relatore: F. Cucchi, pp. 137.

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Depositi sotterranei, riempimenti, speleotemi, Geologia e pedologia, Geomorfologia e speleogenesi, Idrologia

Keyword: Val Rosandra, neotettonica, geomorfologia, geologia

Tesi di laurea inedita in Geografia Fisica.

Lo studio geomorfologico e strutturale epigeo e ipogeo propone in una visione spazio - temporale un modello carsogenetico, compatibile con gli elementi morfologici, strutturali e sedimentologici dell'area e delle sue cavità.

Maurizio Radacich

Italo Svevo (2009)

Biblioteca del CSR

Categorie: Antropospeleologia, Documentazione speleologica

Indici: Archeologia, Guide e narrativa, Leggende, folklore, culto

Keyword: Savi, Val Rosandra, E.Boegan

Breve descrizione interno grotta, collegamento con "galleria delle candele".

Franco Cucchi, Rodolfo Riccamboni, Elena Bandi

LINT editoriale srl (2012)

Biblioteca del CSR

Categorie: Documentazione speleologica, Geospeleologia e carsismo

Indici: Geomorfologia e speleogenesi, Guide e narrativa

Keyword: grotta, stalattiti

Caratteristiche delle grotte in Val Rosandra e spiegazione di concetti specifici importanti

Sandro Sedran

IDEA MONTAGNA (2015)

Biblioteca del CSR

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Fotografia, Guide e narrativa

Keyword: concrezioni, Galleria Bianca

descrizione interno grotta, accesso stradale e avvicinamento, armo.

Pino Guidi

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (2002)

Biblioteca del CSR

Collocazione: La grotta dei sogni

Link: https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2011/08/grotta_sogni_WEB.pdf

Categorie: Speleologia tecnica

Indici: Esplorazioni

Keyword: scoperte, esplorazioni

L'articolo descrive le esplorazioni e le scoperte avvenute nella grotta Gualtiero

Franco Cucchi

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (2002)

Biblioteca del CSR

Collocazione: La grotta dei sogni

Link: https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2011/08/grotta_sogni_WEB.pdf

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Aree carsiche, Depositi sotterranei, riempimenti, speleotemi, Geomorfologia e speleogenesi

L'articolo tratta geologia, litologia, geomorfologia e speleogenesi della grotta Gualtiero

Elio Polli

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (2002)

Biblioteca del CSR

Collocazione: La grotta dei sogni

Link: https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2011/08/grotta_sogni_WEB.pdf

Categorie: Biospeleologia

Indici: Botanica

Keyword: botanica, vegetazione

L'articolo tratta le varie specie di vegetazione che si possono trovare nei dintorni della Grotta Gualtiero

Franco Cucchi (1994)

Biblioteca del CSR

Collocazione: La grotta dei sogni

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Geomorfologia e speleogenesi

Keyword: geomorfologia, speleologia

Franco Cucchi, Zini L., Potleca M.

ZRC SAZU - Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (1998)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Acta Carsologica Vol. 27 No. 2 (1998)

Link: https://ojs.zrc-sazu.si/carsologica/article/view/502/490

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Geomorfologia e speleogenesi

Keyword: geomorfologia

The system Savi - Fessura del Vento caves occurs in the Rosandra Valley Tertiary limestones in an area where intense tectonic influences have caused a series of overthrusts mixed with faults. In Rosandra Valley’s area and in its caves there are some clues reporting recent tectonics which have conditioned both, epigean (slope irregularities, falls and variations of directions along the course of Rosandra creek) and hypogean morphologies (displaced solution forms, breakdowns and other morphologies

Cucchi F., Zini L.

G.B. Carulli e Coll. (a cura di) - Edizioni Università di Trieste (2000)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Guida alle escursioni dell'80a riunione estiva – Parte Generale (Trieste, 6-8 sett. 2000). Soc. Geol. It.

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Geomorfologia e speleogenesi

Keyword: geomorfologia

Franco Cucchi, Rodolfo Riccamboni, Elena Bandi

LINT editoriale srl (2012)

Biblioteca del CSR

Categorie: Documentazione speleologica, Geospeleologia e carsismo

Indici: Geomorfologia e speleogenesi, Guide e narrativa

Keyword: insetti invertebrati, grotta, animali,

Descrizione di alcune grotte della Val Rosandra con curiosità e approfondimenti

Luca Zini

Università di Trieste (1997)

Biblioteca del CSR

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Geomorfologia e speleogenesi

Keyword: geomorfologia

Pino Guidi

Società Speleologica italiana (1992)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Speleologia 27: 92

Link: http://www.speleo.it/site/images/speleologia/Speleologia_27_Ott_1992 OCR.pdf

Categorie: Speleologia tecnica

Indici: Esplorazioni

Keyword: esplorazioni

Pino Guidi

Società Speleologica italiana (1993)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Speleologia n. 29: 99

Link: http://www.speleo.it/site/images/speleologia/Speleologia_29_Ott_1993 OCR.pdf

Categorie: Speleologia tecnica

Indici: Esplorazioni

Keyword: esplorazioni

Dario Marini

Club Alpino Italiano (1992)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Lo scarpone, 62 (7): 8-9

Categorie: Antropospeleologia, Documentazione speleologica

Indici: Esplorazioni, Monografia

Keyword: esplorazioni

Tiralongo F.

Società Alpina delle Giulie (1992)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Alpi Giulie, 86/2: 107-116

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Guide e narrativa

Keyword: descrizioni

Vascotto M., Cucchi F., Giacimich R., Giacomich P.

Società Alpina delle Giulie (1998)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Alpi Giulie, 92/1, pp. 39-54

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Geomorfologia e speleogenesi

Keyword: Geomorfologia

Franco Gherlizza

Federazione Speleologica Triestina (1998)

Link: https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2012/02/AnnuarioSoccorso_1998_WEB.pdf

Categorie: Speleologia tecnica

Indici: Incidenti e soccorso

Pino Guidi, Franco Tiralongo

Società Speleologica Italiana (1994)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Speleologia 15, 30: 13-17,

Link: http://www.speleo.it/site/images/speleologia/Speleologia_30_Mar_1994%20OCR.pdf

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Monografia

Keyword: descrizione, esplorazione

Descrizione della valle e della cavità

Paolo Guidi

Società Speleologica Italiana (1992)

Biblioteca del CSR

Collocazione: SPELEOLOGIA 27, Notizie Italiane

Link: http://www.speleo.it/site/images/speleologia/Speleologia_27_Ott_1992 OCR.pdf

Categorie: Speleologia tecnica

Indici: Esplorazioni

Keyword: esplorazioni

In questo articolo si parla delle recenti esplorazioni continuate dallo scorso numero della rivista

xkedomani

Youtube (2015)

Link: https://www.youtube.com/watch?v=yE1BTPX_N20

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Cinematografia e filmati

Video descrittivo della grotta

Agenda

Data: 01/04/2023

Durata: 4:00 h

Scopo: Visita

Gruppo appartenenza: LINDNER - Società di Studi Carsici Antonio Federico Lindner

Nominativi: Debora Turolla Turatti, Luca Rapotec, Laura Zonta, Matteo Frandoli, Federica De Rocco

Note: