Nome principale: Grotta Egidio Feruglio

Note nome: La cavità è stata dedicata al geografo friulano Egidio Feruglio (Tavagnacco 1897 – Udine 1954) al quale si devono, oltre a vari lavori sulla geologia locale, lo studio geo-speleologico sulla regione carsica di Villanova, uno dei lavori più completi della zona.

Numero catasto: 3895

Numero catasto locale: 2175FR

Numero totale ingressi: 2

Data primo accatastamento: 01/01/1983

Data scoperta: 31/10/1982

Scopritore: Non specificato

Gruppo scopritore: AFR - Associazione Friulana Ricerche

Descrizione ingresso

Numero ingresso: 1

Nome ingresso: Ingresso vecchio

Ingresso principale: Si

Tipo ingresso: Verticale

Morfologia ingresso: Pozzo

Profondità pozzo d'accesso: 9 m

Data di accatastamento: 26/03/2010

Targhettatura

Presenza targhetta: Si

Sigla targhetta: 3895

Data targhettatura: 11/03/2018

Gruppo targhettatura: CSIF - Circolo Speleologico Idrologico Friulano

Campagna targhettatura: 2018

Località

Comune: Lusevera

Area geografica: Prealpi Giulie

Area provinciale: Udine

Tipo carta: 1:5.000

Carta CTRN 1:5.000: 049123 - Vedronza

Rilevamento posizione

Metodo rilevamento: STRUMENTALE -> GPS

Tipo posizione: Aggiornamento Posizione

Tipo coordinate rilevate: Metriche RDN2008/UTM 33N

Latitudine: 5124005

Longitudine: 368007

Lat. WGS84: 46,25679359443

Lon. WGS84: 13,287425144769

Est RDN2008/UTM 33N: 368007

Nord RDN2008/UTM 33N: 5124005

Note rilevamento posizione: LAT LON ALT PREC +/-

5124005 368007 595 5

Data esecuzione posizione: 09/04/2015

Quota ingresso (s.l.m.): 597 m

Metodo rilevamento quota: Cartografico

Carta utilizzata: 1:5.000

Affidabilità posizione: Corretto

Autori della posizione

Autore: Paolo Moro

Gruppo appartenenza: CSIF - Circolo Speleologico Idrologico Friulano

Descrizione ingresso

Numero ingresso: 2

Nome ingresso: Ingresso nuovo

Ingresso principale: No

Stato ingresso: Agibile

Tipo ingresso: Verticale

Morfologia ingresso: Pozzetto

Pericoli all'accesso: Caduta

Limitazioni: Nessuna

Accessibilità: Libera

Data di accatastamento: 26/03/2010

Targhettatura

Presenza targhetta: Si

Sigla targhetta: 3895A

Data targhettatura: 11/03/2018

Gruppo targhettatura: CSIF - Circolo Speleologico Idrologico Friulano

Campagna targhettatura: 2018

Località

Comune: Lusevera

Area geografica: Prealpi Giulie

Area provinciale: Udine

Tipo carta: 1:5.000

Carta CTRN 1:5.000: 049123 - Vedronza

Rilevamento posizione

Metodo rilevamento: STRUMENTALE -> GPS

Tipo posizione: Aggiornamento Posizione

Tipo coordinate rilevate: Metriche RDN2008/UTM 33N

Latitudine: 5123957

Longitudine: 367866

Lat. WGS84: 46,256334377937

Lon. WGS84: 13,285609998299

Est RDN2008/UTM 33N: 367866

Nord RDN2008/UTM 33N: 5123957

Note rilevamento posizione: LAT LON ALT PREC +/-

5123957 367866 611 5

Data esecuzione posizione: 09/04/2015

Quota ingresso (s.l.m.): 597 m

Metodo rilevamento quota: Cartografico

Carta utilizzata: 1:5.000

Affidabilità posizione: Corretto

Autori della posizione

Autore: Paolo Moro

Gruppo appartenenza: CSIF - Circolo Speleologico Idrologico Friulano

Caratteristiche

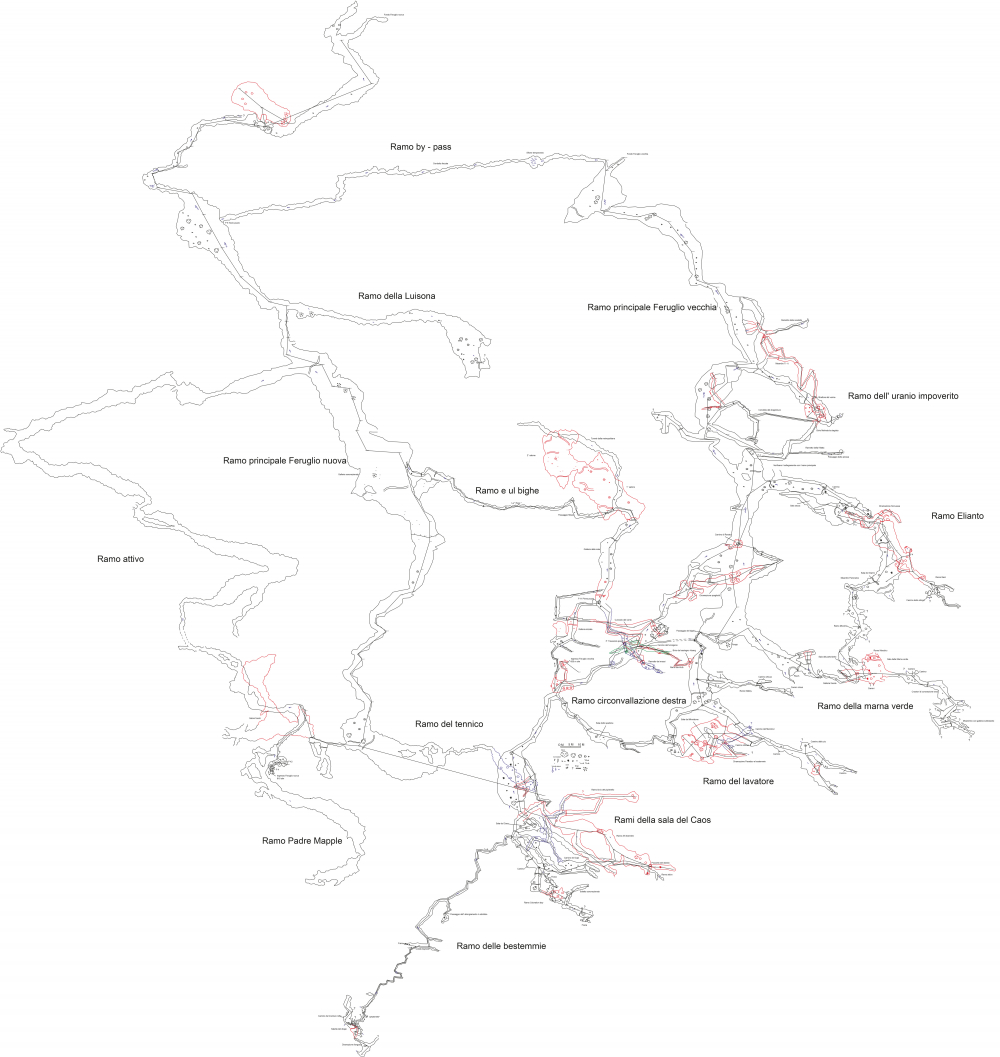

Sviluppo planimetrico: 6064,7 m

Sviluppo spaziale: 6348,2 m

Profondità: 156,4 m

Dislivello totale: 156,4 m

Quota fondo: 440,6 m

Andamento cavità: Tratti verticali e orizzontali alternati

Stato della cavità

Prosecuzioni: Presenza di prosecuzioni accessibili

Presenza rami: Si Grotta turistica: No

Presenza d'acqua

inghiottitoio

corsi acqua interni

Note idrogeologia

Un primo ruscello, a portata piuttosto irregolare, ha origine da alcune scaturigini presenti nella prima parte della galleria iniziale, captanti probabilmente le acque che penetrano direttamente dalla voragine d'ingresso e da alcune piccole doline presenti pochi metri a valle. Queste acque percorrono la galleria iniziale e la galleria delle sale, ricevendo alcuni modesti contributi che scompaiono fra il materiale detritico poco dopo il primo pozzo, per ricomparire più avanti nella galleria bassa, nel flysch.

Una debole circolazione idrica è presente nella galleria alta. Le acque di stillicidio dopo un breve percorso scendono lungo il secondo pozzo e terminano in fessura impraticabile.

Un apporto considerevole di acque avviene dalle gallerie del piano inferiore poste a quote più alte. Probabilmente provengono dalle numerose doline presenti nella zona più a valle dell'ingresso, come testimoniano i numerosi rifiuti solidi che si rinvengono nella grotta. La portata di questo ruscello, che percorre buona parte della grotta, è piuttosto costante raggiungendo, in concomitanza con notevoli eventi meteorici, portate considerevoli

Meteorologia ipogea

Non sono presenti informazioni

Danneggiamenti

Non sono presenti informazioni

Geologia

fonte: Carta geologica del Friuli Venezia Giulia alla scala 1:150.000

Ingresso nuovo

Litologia: Areniti e siltiti (Flysch)

Ambiente: Depositi di bacino

Età: Paleocene p.p. - Eocene medio

| Formazione: | Flysch di Trieste |

Ingresso vecchio

Litologia: Areniti e siltiti (Flysch)

Ambiente: Depositi di bacino

Età: Paleocene p.p. - Eocene medio

| Formazione: | Flysch di Trieste |

Litologia

Flysch

Depositi

ghiaia

fango

Concrezioni: Si

Note geolitologiche.Note geologiche

La cavità si apre sul versante settentrionale dell'anticlinale calcarea dei Monti Bernadia.

La struttura di questa piega è nettamente asimmetrica e presenta il fianco Sud rovesciato e costituito in prevalenza da calcari cretacici. Il fianco Nord, zona dove si è formata la cavità, si presenta ben sviluppato, con morfologia dolce e con pendenza regolare verso settentrione. E' costituito in prevalenza dalle rocce clastiche della formazione del Flysch eocenico, formata da una successione di banchi calcarei sovrapposti di varia potenza (da pochi metri ad una decina di metri), separati tra loro da rocce marnoso-arenacee. L'immersione degli strati è generalmente verso NNW, con un inclinazione variabile fra i 15° ed i 30°.

L'area è interessata da numerosi disturbi tettonici minori che sembrano influire marginalmente sull'andamento della cavità e sulla sua morfologia.

La sequenza litologica nella quale la grotta si sviluppa è la seguente:

Voragine d'accesso: Calcarenite

Galleria iniziale: Brecciola calcarea-flysch

1°-2° pozzo galleria delle sale, cunicolo del vento: Conglomerato con lembi di flysch

1a e 2a Grande sala: Brecciola calcarea

Gallerie del piano inferiore: Breccia calcarea-flysch marnoso arenaceo

La grotta si sviluppa per al maggior parte nel "Banco della Grotta Nuova" di E. Feruglio (1954).

Morfologia.

Due sono le morfologie di base delle gallerie principali: una morfologia "tipo Doviza", con gallerie piuttosto strette, a meandro, impostate su frattura, con sezioni ellittiche, triangolari, circolari, a fessura o a buco di serratura, che si riscontrano nei tratti ove la grotta è scavata nella breccia calcarea.

Una morfologia "tipo Villanova" con sale, gallerie ampie che si sviluppano in interstrato nel flysch, con sezioni caratterizzate dalla presenza della breccia calcarea al tetto con il caratteristico solco e dal flysch sulle pareti, mentre il fondo è generalmente coperto con massi di crollo.

Gallerie di dimensioni intermedie si sviluppano nel conglomerato poco tenace, costituito da ciottoli ben arrotondati e da piccoli lembi di flysch marnoso. In questo litotipo si sviluppano gli unici due pozzi cascata presenti nella grotta.

Depositi di riempimento.

Le gallerie di questa nuova grotta presentano cospicui depositi di riempimento, che denotano come in passato la cavità sia stata interessata da un riempimento parziale o totale della gallerie.

I riempimenti che si riscontrano più frequentemente sono quelli clastici, come massi calcarei o arenacei staccatisi dalla volta o dalle pareti, blocchi di concrezioni rovesciati per scalzamento al piede.

Depositi costituiti da ciottoli, ghiaie e sedimenti fini sono presenti in grandi quantità nelle gallerie più basse, nella prima grande sala ed in alcuni casi occludono completamente le gallerie.

I depositi argillosi sono presenti per la maggior parte nei tratti terminali delle gallerie scavate nel flysch e nei tratti fossili.

Notevoli sono i depositi chimici, come stalattiti, stalagmiti, colate ecc., presenti un po' dovunque nella grotta. Nella seconda sala è presente una bella composizione con colonne di oltre 7m di altezza e 3m di circonferenza, ed innumerevoli altre concrezioni di rara bellezza.

Non sono presenti informazioni

Vincoli

Vincolo paesaggistico: Segnalata alla Regione per futura tutela

Nome ramo: Principale

Numero ramo: 1

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 9 m | |

| Pozzo | 8 m |

Nome ramo: Nuova Feruglio

Numero ramo: 2

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 3 m | |

| Pozzo | 3,5 m | |

| Pozzo | 38 m | |

| Pozzo | 15 m | |

| Pozzo | 3 m | |

| Pozzo | 7 m | |

| Pozzo | 4 m |

Nome ramo: Ramo delle bestemmie

Numero ramo: 3

Descrizione ramo: Questo ramo, in parte già presente sul vecchio rilievo, inizia nella sala del Caos, ed è percorso per quasi interamente da un piccolo ruscello con portata di pochi l\s. Il nome dato al ramo sintetizza la natura del percorso da affrontare, che in certe parti risulta veramente ostile all' esplorazione; il primo tratto di cavità è formato da un meandro di ridotte dimensioni, intervallato da abbassamenti e qualche rametto laterale di pochi metri di sviluppo. Alla fine si arriva ad uno slargo del meandro con due vie: una porta ad una salita in frana che termina dopo pochi metri, mente l'altra risale il ruscello e da inizio alla seconda parte del ramo delle bestemmie, non presente nel vecchio rilievo (piccola colata legnosa (1)). Questo tratto di cavità è sempre contraddistinto da forme meandreggianti, ma molto più ridotte, che ostacolano notevolmente la progressione dello speleologo; dopo alcune decine di metri, si abbandona il corso d'acqua (proveniente da una fessura impraticabile) e si percorre uno stretto cunicolo fossile, attraversato da una discreta corrente d'aria, per arrivare ad un' altro bivio (2). Con una risalita tra blocchi di frana si arriva alla saletta del drago (3), da cui partono due brevi rami, uno in direzione NO, che chiude dopo pochi metri, mentre 1'altro in direzione SE si sviluppa per circa 20 - 25 metri con un cunicolo fangoso ed un' altra saletta di ridotte dimensioni; un cenno descrittivo merita anche il camino del menisco rotto (saletta del drago ), stretto passaggio comunicante con la superfìcie ( dal confronto alcune poligonali esteme, non mancano più di 5 o 6 metri ) attraverso fessure impraticabili. Tornando al bivio precedente si può proseguire ritrovando una minima venuta d'acqua che conduce ad un ennesimo ambiente senza altre vie di prosecuzione. Rilevatori: A.F.R, ( primo tratto ) - D. Bertolutti - L. Biasizzo - A.Berlini - Re. Gressani - Ri. Gressani - G. Moro - G. Rosa.

Ramo attivo: Si

Nome ramo: Rami della sala del Caos

Numero ramo: 4

Descrizione ramo:

Dalla sala del Caos (1) partono alcune diramazioni di discreto sviluppo, che abbiamo chiamato: 28 dicembre (a), bivio del pipistrello (b) e coloration day (c). Il primo ramo inizia dalla sala Caos in direzione N con una bella galleria in salita, percorsa da un rivolo d'acqua; si arriva al primo bivio (2): a sinistra si prende il ramo chiamato bivio del pipistrello, mentre a destra si prosegue con una galleria alta circa 2 m e larga 7-8. Sulla destra si incontra un'altra diramazione (3) con piccola venuta d'acqua, che riporta dopo poche decine di metri alla galleria principale; percorrendo questa diramazione, si incontra un'ulteriore biforcazione, che termina in strettoia (da rivedere). Proseguendo nella galleria principale, si effettua una facile risalita, con successiva discesa, per ricongiungersi dopo una decina di metri con la precedente diramazione (4). La galleria ora si presenta concrezionata, con sezione larga 8 metri e alta circa 2, si sale fino ad incontrare un muro di grossi blocchi di pietra, che pone fine alla galleria. Uno stretto passaggio permette di accedere ad un altro bivio (5) : risalendo si percorrono circa 10 metri di cunicolo, mentre scendendo si arriva al ramo attivo sottostante (già presente nel vecchio rilievo). Tornando alla prima biforcazione (2) (inizio ramo bivio del pipistrello), si percorre un breve tratto di meandro in salita, per poi strisciare in un basso cunicolo fossile fino ad un bivio a T (6); a destra la grotta termina in una piccola stanza, senza vie di prosecuzioni, mentre a sinistra si prosegue in salita alternando passaggi in meandro a comode strettoie. Dopo una secca svolta a sinistra, la sezione cambia, ed il meandro sprofonda in un pozzo ( P7 (7)) che si collega tramite uno stretto passaggio alla sala del Caos; proseguendo il meandro ( in alcuni punti ben concrezionato), si incontra prima un bivio a sinistra (8) ( che sbuca fuori sopra il camino del Capi (9)), poi un altro pozzo (P4 che si collega alla sottostante sala del Caos) ed infine una frana in salita che pone termine al ramo, senza altre vie di prosecuzione.

Da segnalare che prima del P7 è presenti alcune diramazioni dalle interessati prospettive. L'ultimo ramo che ruota attorno alla sala del Caos, inizia con direzione SSE biforcandosi all' inizio con una parte superiore fossile in frana (10), ed una attiva sottostante (11), che si riuniscono dopo qualche decina di metri in una piccola sala (12); nel tratto fossile, prima della ricongiunzione, ci sono 2 diramazioni : una in frana (13), percorsa per circa 20-30 metri, continua, ma tra blocchi instabili (non è stata rilevata per ragioni di sicurezza); 1'altra sulla destra inizia con una risalita su massi di crollo (m), prosegue con uno stretto passaggio e poi si allarga fino ad arrivare sopra ad un pozzetto arrampicabile (sulla sinistra del pozzetto c'è un interessante meandro da allargare (15) ). Si scende e si incontra una galleria con un piccolo ruscello: scendendo 1' acqua si arriva sopra un altro pozzetto a fondo cieco, risalendo invece si prosegue per una decina di metri fino ad una frana che pone termine all' esplorazione attuale (ci potrebbero essere nuove vie da esplorare). Tornando alla sala della congiunzione, si prosegue in direzione E con uno angusto passaggio e si arriva al camino di Capi (9) (collegato con il ramo bivio del pipistrello), avanzando sulla sinistra si arriva sul ramo attivo presente nel vecchio rilievo (10) (sulla destra altre diramazioni, che chiudono dopo pochi metri). Rilevatori : A. Borlini - P.Capisani A. D'Andrea - Ri. Gressani - M. Piva - L. Trojan - S. Turco.

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 7 m | |

| Il pozzo (7) collega tramite uno stretto passaggio alla sala del Caos |

Nome ramo: Rami della circonvallazione destra

Numero ramo: 5

Descrizione ramo:

Dal camino di Renato (19), si risale l'acqua e sulla sinistra si percorre il passaggio del bigolo o del vetrino (20), entrando nel ramo circonvallazione destra (già presente nel precedente rilievo); arrivati nella prima sala, si incontrano due venute d'acqua che risalite portano a 2 rami distinti chiamati il primo, ramo Matley (d), il secondo, ramo del lavatore (e). Risalendo la venuta d' acqua del primo ramo si incontrano 2 camini, di cui uno concrezionato, non ancora risaliti; proseguendo si entra in una galleria impostata sul contatto calcare e flish sottostante fino ad un bivio: a sinistra un ramo fossile concrezionato chiude dopo pochi metri, mentre a destra si prosegue risalendo 1'acqua. La sezione della galleria si restringe e dopo un' altra decina di metri un meandro impraticabile pone fine all'esplorazione (prima della fine sono stati risaliti 2 camini sulla sinistra, senza esito). Il secondo ramo inizia con una galleria in frana concrezionata che porta ad una vasta sala ( sala del Mirmidone (22) ), riccamente concrezionata. Risalendo la venuta principale ( all'inizio della sala) si incontra subito un bel camino di grosse dimensioni, chiamato camino del Mammut (23); continuando, una diramazione a destra riporta alla sala (vecchio passaggio fossile), mentre a sinistra si continua in una galleria con il solito contatto tra calcare e flish fino ad un bivio. A sinistra si incontra una venuta d'acqua parallela, che, a valle, finisce in uno stretto budello non ancora esplorato (proprio sotto il camino dello zio (24)), mentre a monte continua in ambiente di sezione minore rispetto alla galleria precedente; si incontra prima una diramazione chiusa dopo alcuni metri, poi un camino non risalito ed infine si arriva ad una strettoia dove 1'esplorazione è terminata (in ogni caso non dovrebbero esserci grosse prosecuzioni oltre). Tornando alla venuta principale, si risale ancora una decina di metri con accentuata pendenza, fino ad una frana (25) che pone termine all'avanzata. Tornando alla sala del Mirmidone (22), al centro scendendo tra blocchi in frana si trova un ambiente sottostante alla sala, con una colata chiusa a monte ed un piccola venuta d'acqua che si perde in frana a valle; risalendo verso O la china detritica presente nella sala, si arriva in un altro grande ambiente, separato dal precedente da massi di crollo. Proseguendo a O si passa tra una frana e si ritorna sul ramo della circonvallazione destra (26), mentre avanzando verso E si percorre un cunicolo fossile di ridotte dimensioni fino ad un meandro ben concrezionato. Sul fondo del meandro scorre un ruscello di discreta portata d'acqua che a valle si collega con la sala del Mirmidone (22), mentre a monte prosegue per una ventina di metri fino ad una strettoia davanti alla quale si è fermata 1'esplorazione (il tratto in questione non è stato topografato, ed è stato chiamato diramazione Paradiso e bestemmie (27)).

Continuando il meandro in alto in direzione NE si percorre un altro cunicolo ben concrezionato che termina davanti ad un salto di circa 6 m (camino del Mammut (23)); dall'altro lato si scorge la probabile continuazione del cunicolo, interrotto dal camino, non ancora esplorata. Rilevatori: A. Borlini - A. D'Andrea - E. Dogano -Ri. Gressani - F. Persello** - R. Persello**.

Ramo attivo: Si

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Risalita | m | Camino Renato |

| Risalita | m | camino dello zio |

| Pozzo | 6 m | camino del Mammut |

Nome ramo: Ramo della marna verde

Numero ramo: 6

Descrizione ramo: II ramo in questione inizia presso il camino di Renato (19) e nella sua prima parte risale un torrente in un ampia galleria, che termina a destra in frana, mentre a sinistra giunge alla base di un camino di circa 10 metri (28). Risalito il camino (arrampicabile), si percorre una galleria fossile fino ad una sala (sala della Marna verde (29)) con alcuni bivi. Proseguendo in direzione E, si entra in un settore con diverse venute provenienti da camini (30); proseguendo sulla via principale si entra in ambiente di frana con un ruscello sottostante ed alcune diramazioni laterali non completamente esplorate (31). Rilevatori : D. Bertolutti - L. Biasizzo - S. Turco - M. Vecil - D. Zompicchiatti.

Ramo attivo: Si

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Risalita | 10 m |

Nome ramo: Ramo dell'anello

Numero ramo: 7

Descrizione ramo: Questo ramo comincia dalla sala della marna verde (29) e ritorna dopo un lungo giro al ramo principale; esso è composto da tre rami, di cui il ramo Elianto (f) è il principale, gli altri sono il ramo Baol (g) ed il ramo Scovase (h). Dalla sala della marna verde si imbocca il ramo Elianto in dirczione O, poi uno stretto meandro (meandro slambro (32)) discendente impostato ad E porta ad una sala bassa e larga (sala del partoriente (33)), sottostante alla sala della marna verde (29). Sulla sinistra si trovano un camino ed una piccola venuta d'cqua non esplorate; scendendo si incontra a sinistra il camino terrazza mare (34) che si collega con un ramo superiore (ramo del Mocchiu) esplorato e rilevato, ma non ancora presente sul nuovo rilievo della cavità. Poco dopo sulla destra si incontra un'altra venuta con un discreto apporto d' acqua; continuando a scendere incontriamo altre diramazioni laterali, molto probabilmente collegate con il ramo superiore, fino ad un tratto meandreggiante (meandro Panorama (35)) che termina dopo pochi metri in una sala (sala del Gianni (36)) che raccoglie da destra una piccola venuta d' acqua. Dopo una decina di metri, abbandonando il ramo principale ed arrampicando sulla destra tra alcuni grossi massi di crollo, si perviene ad un ambiente fossile superiore, da dove iniziano due rami : il ramo Baol (g), ed il ramo Scovase (h); il primo ramo risale una venuta d'acqua proveniente da destra, dopo un basso passaggio si trova 1'ennesima galleria impostata sul contatto calcare flish, che prosegue per una decina di metri fino ad un bel camino (camino della strega (37)) da dove arriva il piccolo ruscello (non è stato ancora effettuata la risalita, ma potrebbe collegarsi con il ramo del Mocchiu). Poco prima si possono percorrere due stretti cunicoli di cui uno a sinistra abbastanza breve che chiude in frana, mentre 1'altro, a destra, è più articolato e dopo un primo tratto in forte risalita si avanza suborizzontali in uno stretto cunicolo terminante in una fessura impraticabile (38). Il ramo Scovase segue l'andamento del sottostante ramo Elianto verso il ramo principale, ed è praticamente il vecchio ramo fossile; all'inizio si affronta un bivio: a sinistra una colata risalita rivela un piccolo ambiente (39) che chiude dopo pochi metri, mentre a destra si arriva ad una saletta riccamente concrezionata. Il ramo continua con un cunicolo parallelo al ramo Elianto, fino ad incrociarlo passando sopra un ponte di roccia; successivamente due stretti cunicoli riportano di nuovo sul ramo principale vicino al ricongiungimento con il ramo principale (40). Tornando alla sala del Gianni e scendendo verso valle si percorre una bella galleria scarsamente concrezionata in flish fino all'incontro con il ramo Scovase (40); subito dopo si trova una diramazione dalla quale arriva un buon apporto d'acqua (chiude in frana (41) dopo una decina di metri, l'acqua proviene probabilmente dal ramo Baol), poi si continua a scendere lasciando a destra un camino non risalito. Infine, dopo aver lasciato sulla sinistra il ramo Scovase si arriva alla congiunzione con il ramo principale (42) Rilevatori : D. Bertolutti - A. Borimi - G. Garimoldi - G. Rosa - L. Trojan - S. Turco - M. Vecil

Ramo attivo: No

Nome ramo: Rami attorno al ramo del fumogeno

Numero ramo: 8

Descrizione ramo:

Sopra il 2° pozzo della grotta E. Feruglio ( o pozzetto della scaletta (43)) si trova il ramo chiamato del fumogeno (i), per arrivarci bisogna risalire un camino (44) sulla destra (fattibile in arrampicata) e oltrepassare una strettoia con un bivio; a sinistra si entra in una frana (45) con pozzi e camini (non ancora topografata), a destra si trova una piccola sala con una colata "mangiata" (per effetto dell'acqua a maggiore contenuto di anidride carbonica, che erode invece di depositare) e poi un grande camino (camino del fumogeno (46)) di una ventina di metri non ancora risalito; sul fondo del camino un piccolo salto dovrebbe riportare sul ramo principale.

Proseguendo si imbocca una galleria con una piccola venuta d'acqua fino ad un ulteriore bivio dove si è fermata 1'esplorazione; le due piccole diramazioni proseguono, ma dato la vicinanza con la superficie si ritiene che finiscano in frana dopo pochi metri. Tornando al pozzetto della scaletta, si riprende l'esplorazione salendo in direzione SE con una breve galleria ed alcuni passaggi in frana alternati a piccole arrampicate fino ad una strettoia tra blocchi non affrontata per ragioni di sicurezza (47). Sotto il 2° pozzo inizia un altro ramo chiamato del Kofs (1); si risale in angusti ambienti una piccola venuta d'acqua, fino ad incontrare uno stretto meandro fossile al limite della praticabilità. Si arriva alla base di un camino di circa 4-5 metri arrampicabile, alla sommità del quale si incontra un bivio (bivio del castagno Huang (48)) che dà inizio a 2 tortuosi cunicoli fossili, con un discreto passaggio d' aria; in entrambi data la ristrettezza del cunicolo bisognerebbe attuare più di una disostruzione.

Rilevatori : A. Borlini - A. D'Andrea- R. Persello** - G. Rosa.

Ramo attivo: No

Nome ramo: Ramo del Dottor Satagius

Numero ramo: 9

Descrizione ramo: Davanti al camino di Renato (19) si trova sulla parete E un evidente meandro in salita (49), che porta ad un bivio, a sinistra si torna al ramo principale, mentre a destra si imbocca un cunicolo che tende ad allargarsi fino a diventare una galleria (50) (ilvecchio ramo fossile), divisa dal ramo principale da grossi massi incastrati; sceso in arrampicata un piccolo salto, si prosegue la galleria incontrando un meandro sfondato, che disceso permette di ritornare nel ramo principale, sotto il camino di Renato. Continuando la galleria, si arriva ad una bassa saletta con alcuni bivi (51): a sinistra due diramazioni chiudono subito in frana, mentre avanzando strisciando in mezzo a concrezioni a spaghetto si arriva ad uno stretto pozzetto (52) non disceso, da cui fuoriesce una discreta corrente d'aria (appare molto probabile una congiunzione con il cunicolo del vento (53)). Rilevatori : A. Borlini - A. D'Andrea - R. Persello**.

Ramo attivo: No

Nome ramo: Ramo "E ul bighe !"

Numero ramo: 10

Descrizione ramo: Questo ramo collega le due parti in cui è divisa la grotta E. Feruglio, ed è in parte fossile ed in parte attivo; l'inizio del ramo è posto poco dopo le grandi sale della Feruglio vecchia (54) e per raggiungerlo bisogna lasciare il ruscello (a parte attiva, che chiude dopo una ventina di metri in bassi passaggi allagati) e risalire in arrampicata circa 4 metri per accedere alla parte fossile del ramo (55). Dopo 1' arrampicata, si scende e si percorre un cunicolo molto basso ( circa 30-40 cm ), lungo una decina di metri fino ad un allargamento; da qui uno stretto meandro (56) ventoso ed impegnativo riporta lo speleologo alla parte attiva. Un'altra decina di metri impegnativi (oggetto di alcune disostruzioni ), strisciando tra acqua e fango e poi il ramo assume delle dimensioni più ampie, intervallato da alcuni salti (57) arrampicabili, fino al collegamento con la galleria principale della Feruglio nuova (58).Rilevatori : A. Borlini - S. Turco

Ramo attivo: No

Nome ramo: Ramo dell'uranio impoverito

Numero ramo: 11

Descrizione ramo:

Scendendo verso il fondo al sifone temporaneo (59), che collega la parte vecchia a quella nuova, si incontra, dalla parte destra, una bella cascata ( cascata del Cristo col colbacco (60)) con un buon apporto d' acqua. Per risalirla occorre scendere ancora per una decina di metri e sempre sulla destra si sale una rampa (61) che in breve tempo porta alla sommità della cascata. Superato uno stretto pertugio (in caso di piena diventa difficilmente praticabile), si imbocca un bel meandro ascendente e poco dopo si abbandona la venuta d' acqua (62) e si prosegue nel fossile; la venuta d'acqua prosegue, ma non è stata ancora esplorata per mancanza di tempo. Nel meandro si notano alcuni depositi di ghiaia segno della notevole portata della venuta d' acqua; proseguendo si incontrano alcune diramazioni di scarsa importanza, di cui una riporta sul ramo principale, mentre le altre sono state velocemente esplorate lasciando aperte alcune possibilità di nuove prosecuzioni (meandro ti-ti (63)). Continuando nell'avanzata la sezione del ramo si restringe, diventa tondeggiante e leggermente concrezionata, fino alla strettoia del verme (64). Questo passaggio, permette di accedere ad una piccola sala con grossi blocchi di frana; di fronte si nota uno stretto meandro (65) che continua per almeno una trentina di metri, ma non è stato ancora topografato (bisogna superare un passaggio in arrampicata esposto), a destra invece si scende lungo una china detritica e si arriva ad un ambiente sottostante alla saletta precedente.

Qui si incontra una piccola venuta d'acqua, che a monte termina dopo pochi metri in fessure impraticabili (66), mentre scendendo verso valle si deve passare tra alcuni grossi massi incastrati per ritrovarsi in una comoda galleria (67) con il solito contatto tra calcare e flisch sottostante; con una rapida progressione si arriva subito alla confluenza con il ramo principale (68), una decina di metri a monte della cascata del Cristo col colbacco (60) descritta precedentemente. Rilevatori : A. Borlini - G.Concina* - F. Persello** - R. Persello**

Ramo attivo: Si

Nome ramo: Ramo del by-pass

Numero ramo: 12

Descrizione ramo: Ramo di collegamento tra la zona "vecchia" e la zona "nuova"

Ramo attivo: Si

Nome ramo: Ramo attivo

Numero ramo: 13

Descrizione ramo:

Ramo attivo della parte "nuova" percorsa da un ruscello; in taluni punti è semiallagato.

Ramo attivo: Si

Nome ramo: Ramo di Padre Mapple

Numero ramo: 14

Descrizione ramo: Ramo che diparte risalendo l'acqua dalla base del pozzo di accesso "Feruglio nuova" - secondo ingresso

Ramo attivo: Si

Breve descrizione del percorso d'accesso

Da Villanova delle Grotte si segue la strada per Micottis per mezzo chilometro circa, fino alla seconda abitazione dopo l'incrocio per Vigant. Sulla destra si scende, per circa 100m, nella vallecola (Valle di Zamezauka) sul cui fondo nell'agosto del 1982 si formò un'ampia voragine dalla quale, tramite uno stretto passaggio, di può accedere al vasto sistema di gallerie.

Il fondo nel quale si apre l'ingresso è di proprietà del sig. Pietro Pinosa (detto Basic).

Aggiornamento 2025 Csif: per accedere al "vecchio ingresso" evitando l'area privata, incamminarsi lungo la mulattiera che si diparte a sinistra lungo la strada Terminal grotte - Borgo Vigant (poco prima dell'accesso al sentiero per la grotta Doviza). Percorsi 500 m, in prossimità della dolina costituente la Grotta dei Ragni (REG 1735), svoltare a sinistra e percorrere il sentiero lungo la vallecola fino ad incrociare la recinzione e il cancello di accesso.

Descrizione dei vani interni della cavità

L'ingresso, inizialmente molto pericoloso, venne parzialmente reso più agevole dall'AFR, mediante il disgaggio dei massi più instabili e la costruzione di una canaletta drenante sul lato Est della voragine. In data 27 febbraio del 1983 l'accesso alla parti più interne della grotta è stato chiuso da un cancelletto, allo scopo di preservare l'integrità della cavità. REVISIONE CSIF 2001Parti nuove A Ramo delle bestemmieB Rami della sala del CaosC Ramo della circonvallazione destraD Ramo della marna verdeE Ramo dell' anelloF Rami attorno al ramo del fumogenoG Ramo del dottor SatagiusH Ramo" E ul bighe!" I Ramo dell' uranio impoveritoPer la descrizione dei rami vedi la sezione "Rami/Pozzi"

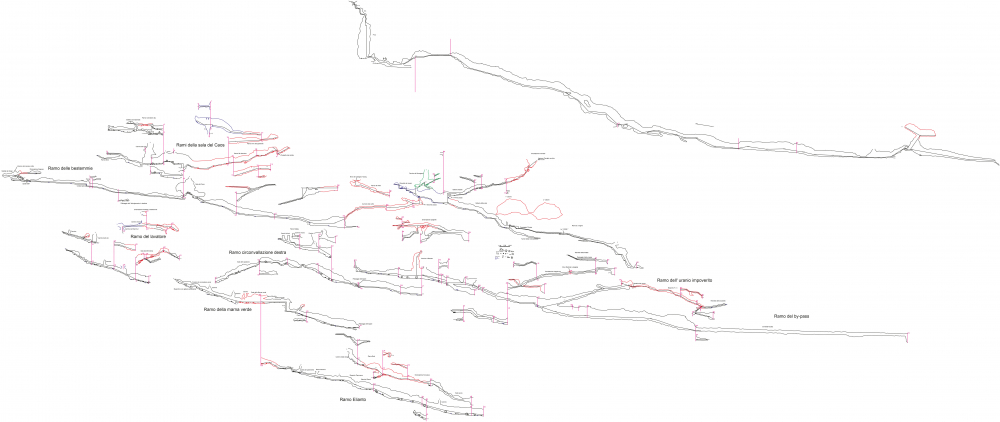

Data rilievo: 08/12/2025

Tipo rilievo: Aggiornamento rilievo

Precisione rilievo: 3

Autori del rilievo

Autore: Andrea Borlini

Gruppo appartenenza: CSIF - Circolo Speleologico Idrologico Friulano

File rilievi presenti

Tipo file rilievo: Sezione

Scala rilievo: 1:100

Tipo file rilievo: Pianta

Scala rilievo: 1:100

Poligonale/3D

Data rilievo: 08/12/2025

Precisione rilievo: 5

Poligonale

Scarica file

Libretto

Scarica fileData rilievo: 05/06/2001

Tipo rilievo: Aggiornamento rilievo

Autori del rilievo

Autore: Non noto

Gruppo appartenenza: CSIF - Circolo Speleologico Idrologico Friulano

File rilievi presenti

Tipo file rilievo: Pianta

Scala rilievo: 1:1000

Data rilievo: 31/12/1996

Tipo rilievo: Aggiornamento rilievo

Autori del rilievo

Autore: Gianni Benedetti

Gruppo appartenenza: GTS - Gruppo Triestino Speleologi

Autore: Mauro Kraus

Gruppo appartenenza: CAT - Club Alpinistico Triestino

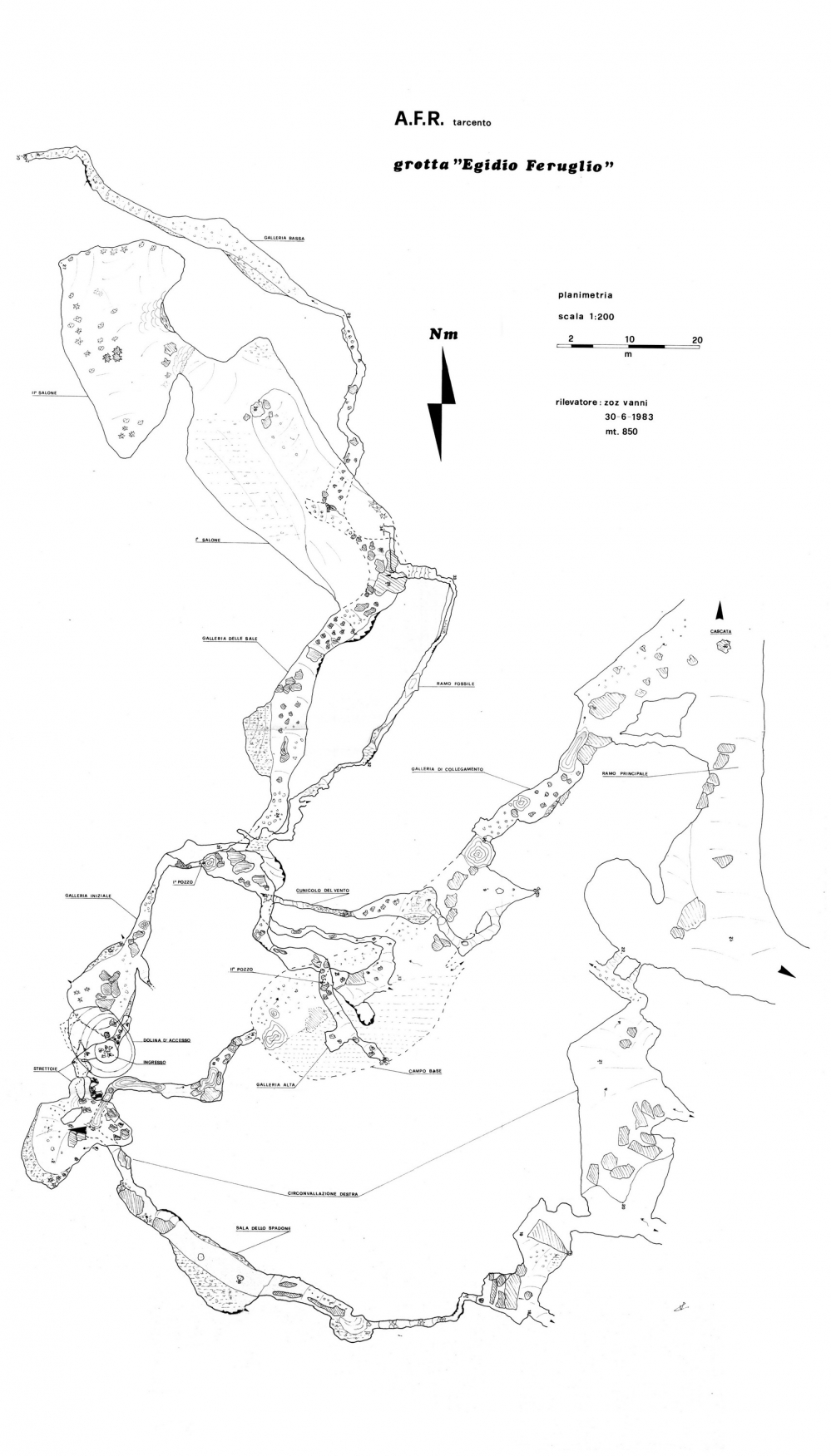

Data rilievo: 30/06/1983

Tipo rilievo: Primo rilievo

Autori del rilievo

Autore: Davide Andrioletti

Gruppo appartenenza: AFR - Associazione Friulana Ricerche

Autore: G. Volpe

Gruppo appartenenza: AFR - Associazione Friulana Ricerche

Autore: Vanni Zoz

Gruppo appartenenza: AFR - Associazione Friulana Ricerche

File rilievi presenti

Tipo file rilievo: Pianta

Scala rilievo: 1:500

Planimetria georiferita

La georeferenziazione della planimetria della cavità è comunque da intendersi indicativa, per l'accuratezza far riferimento alla scheda rilieviData planimetria: 05/06/2021

Accuratezza: Da disegno

Autori digitalizzazione

Autore: Michele Potleca

Gruppo appartenenza: SGEO - Regione FVG - Servizio geologico

Campo note

Georeferenziazione incerta

Bibliografia

Andrea Mocchiutti

Circolo Speleologico e Idrologico Friulano - Udine - Provincia di Udine - Assessorato all'ecologia (1996)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Il fenomeno carsico del massiccio dei Monti La Bernardia Mem. Ist. It. Spel., s. II, vol. VIII, 1996, pp. 49-54

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Geomorfologia e speleogenesi

Keyword: morfologia, neotettonica, affioramenti rocce marnose, movimento della faglia

Studio della morfologia e della tettonica nelle grotte dei Monti la Bernardia.

Andrea Borlini, Stefano Turco (2000)

Collocazione: Mondo sotterraneo XXIV anno 2000

Categorie: Geospeleologia e carsismo, Speleologia tecnica

Indici: Esplorazioni, Aree carsiche

inquadramento geografico e descrizione della grotta, esplorazioni

Franco Gherlizza

Federazione Speleologica Triestina (1998)

Link: https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2012/02/AnnuarioSoccorso_1998_WEB.pdf

Categorie: Speleologia tecnica

Indici: Incidenti e soccorso

Agenda

Non sono presenti informazioni

Altri files

Nome file: libretto dati in csurvey

Data: 30/12/2025

Descrizione file: libretto dati in csurvey

Relativo a: Poligonali