Nome principale: Abisso Michele Gortani

Numero catasto: 1487

Numero catasto locale: 585FR

Numero totale ingressi: 2

Data primo accatastamento: 01/01/1969

Altri nomi

A 10

P 4

Non sono presenti informazioni

Descrizione ingresso

Numero ingresso: 1

Nome ingresso: Ingresso 1

Ingresso principale: Si

Sigla ingresso: A10

Tipo ingresso: Verticale

Morfologia ingresso: Pozzo

Profondità pozzo d'accesso: 22 m

Data di accatastamento: 20/06/1972

Targhettatura

Presenza targhetta: No

Località

Comune: Chiusaforte

Area geografica: Alpi Giulie

Area provinciale: Udine

Tipo carta: 1:25.000

Carta CTRN 1:5.000: 050024 - Stretti

Rilevamento posizione

Metodo rilevamento: GRAFICO -> Riconoscimento su carta

Tipo posizione: Prima Posizione

Tipo coordinate rilevate: Metriche Gauss-Boaga - Fuso Est

Latitudine: 5137367

Longitudine: 2400698

Lat. WGS84: 46,37913868

Lon. WGS84: 13,44857773

Est RDN2008/UTM 33N: 380693,612

Nord RDN2008/UTM 33N: 5137343,26

Data esecuzione posizione: 31/12/1971

Quota ingresso (s.l.m.): 1931 m

Metodo rilevamento quota: Cartografico

Carta utilizzata: 1:25.000

Affidabilità posizione: Da verificare

Autori della posizione

Autore: Adelchi Casale

Gruppo appartenenza: CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan

Descrizione ingresso

Numero ingresso: 2

Nome ingresso: Ingresso 2

Ingresso principale: No

Tipo ingresso: Verticale

Morfologia ingresso: Pozzo

Profondità pozzo d'accesso: 13 m

Data di accatastamento: 20/06/2013

Targhettatura

Presenza targhetta: No

Località

Comune: Chiusaforte

Area geografica: Alpi Giulie

Area provinciale: Udine

Tipo carta: 1:5.000

Carta CTRN 1:5.000: 050024 - Stretti

Rilevamento posizione

Metodo rilevamento: STRUMENTALE -> GPS

Tipo posizione: Aggiornamento Posizione

Tipo coordinate rilevate: Metriche Gauss-Boaga - Fuso Est

Latitudine: 5137386

Longitudine: 2400657

Lat. WGS84: 46,37930239

Lon. WGS84: 13,44803995

Est RDN2008/UTM 33N: 380652,613

Nord RDN2008/UTM 33N: 5137362,261

Data esecuzione posizione: 24/10/2003

Quota ingresso (s.l.m.): 1931 m

Metodo rilevamento quota: Cartografico

Carta utilizzata: 1:5.000

Affidabilità posizione: Corretto

Autori della posizione

Autore: Spartaco Savio

Gruppo appartenenza: CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan

Caratteristiche

Sviluppo planimetrico: 19400 m

Sviluppo spaziale: 26600 m

Profondità: 935 m

Dislivello totale: 935 m

Quota fondo: 996 m

Andamento cavità: Tratti verticali e orizzontali alternati

Stato della cavità

Esplorazione in corso: No

Prosecuzioni: Presenza di prosecuzioni non accessibili

Grotta turistica: No

Presenza d'acqua

corsi acqua interni

Sifoni

Presenza sifoni: Si

Sifoni permanenti: Si

Sifoni temporanei: Si

Data tracciamento:

30/07/1972

Note tracciamento:

Fu effettuata per verificare la possibilità di comunicazioni fra le acque dell'Abisso Gortani e quelle delle sorgenti nella valle dell'lsonzo, che furono controllate con fluocaptori. 11 30 luglio 1972 alle 21.15 vennero immessi nel torrente kg 2 di fluoresceina. L'esame dei fluocaptori posti al Fontanon di Goriuda diede esito dubbio per quello raccolto 1' 1 agosto alle 15.30; al successivo controllo (ore 12.30 del 2 agosto) la colorazione delle acque risultò ben evidente agli osservatori. Per il fluocaptore posto nel Torrente Raccolana, raccolto il 10 agosto alle 11.45, l'analisi diede esito negativo. Il controllo delle sorgenti jugoslave non diede risultati tali da confermare o escludere l'ipotesi

Tratto da: Fulvio Gasparo (1981), "Relazione sugli esperimenti di marcatura delle acque finora effettuati nelle cavità del gruppo del Monte Canin (Alpi Giulie Occidentali)", Atti e Memorie della Commissione Grotte Eugenio Boegan, Volume 21

Data comunicazione:

Punto immissione:

Abisso Michele Gortani

Punto di emergenza:

Fontanon di Goriuda

Data tracciamento:

20/07/1968

Note tracciamento:

Vennero impiegati kg 2 di fluoresceina, immessa nel torrente ipogeo la notte fra il 20 ed il 2 1 luglio 1968, ed il controllo fu effettuato con il solo impiego di fluocaptori. Le analisi degli stessi diedero risultato negativo sia per il Fontanon di Goriuda che per il Torrente Raccolana. Sembra sia stata invece notata, nello stesso periodo, un'anomala colorazione - seppur non intensa - delle acque della sorgente Plusna, presso Bovec (Plezzo), nella valle dell'Isonzo

tratto da: Fulvio Gasparo (1981), "Relazione sugli esperimenti di marcatura delle acque finora effettuati nelle cavità del gruppo del Monte Canin (Alpi Giulie Occidentali)", Atti e Memorie della Commissione Grotte Eugenio Boegan, Volume 21

Data comunicazione:

Punto immissione:

Abisso Gortani, Ramo "via dell'acqua"

Punto di emergenza:

esito negativo per tutti i campioni raccolti, notata, ma non accertata, un'anomala colorazione - seppur non intensa - delle acque della sorgente Plusna, presso Bovec (Plezzo), nella valle dell'Isonzo

Data tracciamento:

24/08/1975

Note tracciamento:

Fu condotta con gli stessi fini di quella del 1972 con l'impiego di una quantità maggiore di colorante (kg 4), immesso alle ore 13.00 del 24 agosto 1975. Al Fontanon di Goriuda venne notata una fortissima colorazione al primo controllo del 25 agosto (ore 6.00), e con ogni probabilità il passaggio della fluoresceina era già iniziato la notte precedente. La colorazione delle acque perdurò fino alla notte fra il 30 ed il 31 agosto. I controlli nel Torrente Raccolana ed al torrente110 che scorre presso l'ingresso del Fontanon di Goriuda diedero esito negativo. I dati relativi alle sorgenti jugoslave non sono stati resi noti.

Tratto da: Fulvio Gasparo (1981), "Relazione sugli esperimenti di marcatura delle acque finora effettuati nelle cavità del gruppo del Monte Canin (Alpi Giulie Occidentali)", Atti e Memorie della Commissione Grotte Eugenio Boegan, Volume 21

Data comunicazione:

Punto immissione:

Abisso Gortani, Ramo "via dell'acqua"

Punto di emergenza:

Fontanon di Goriuda (le acque sono uscite con intensa colorazione dopo 17 ore, perdurando per oltre 6 giorni dopo l'iniezione).

I fluorocaptori sulle sorgenti dalla parte Slovena risultavano negativi.

Data tracciamento:

17/03/1999

Note tracciamento:

Test svolto nel periodo marzo-aprile. Sono stati iniettati 3kg di fluoriescina. Sono state monitorate le sorgenti Sart, Sella Nevea, Goriuda, Mogenza, Glijun, Zvicar, Boka. Il test ha dato risulati negativi per tutte le sorgenti

Data comunicazione:

Punto immissione:

Abisso Gortani

Punto di emergenza:

Data tracciamento:

11/10/1999

Note tracciamento:

Iniezione di 6Kg di fluoriescina

Data comunicazione:

Punto immissione:

Abisso Gortani

Punto di emergenza:

Torrente Roccolana

Tracciamenti

Meteorologia ipogea

Non sono presenti informazioni

Danneggiamenti

Non sono presenti informazioni

Geologia

fonte: Carta geologica del Friuli Venezia Giulia alla scala 1:150.000

Ingresso 1

Litologia: Carbonati, talora con marne, stratificati

Ambiente: Depositi di piattaforma

Età: Trias sup.

| Formazione: |

Ingresso 2

Litologia: Carbonati, talora con marne, stratificati

Ambiente: Depositi di piattaforma

Età: Trias sup.

| Formazione: |

Biologia

fauna

Note biologia

Presenza di: amphipoda, coleoptera, diptera (vedi in bibliografia specifica)

Non sono presenti informazioni

Vincoli

Vincolo paesaggistico: Segnalata alla Regione per futura tutela

Nome ramo: Principale

Numero ramo:

Descrizione ramo:

Ramo attivo: No

Pozzo/risalita/scivolo

| Tipo | Dislivello | Nome |

|---|---|---|

| Pozzo | 10 m |

Breve descrizione del percorso d'accesso

Si apre sul Col delle Erbe a poca distanza dal bivacco DVP. L'ingresso, siglato P4, è visibile da lontano grazie alla presenza di un lungo palo.

Descrizione dei vani interni della cavità

(ricavata dalla Relazione Tecnica di Casale e Vaia

su Atti e Memorie della CGEB pagine 67-94 Volume XI Anno 1971)

1) Dall'ingresso inferiore — quota 1900 — al «campo volante», profondità —90,

Pozzo di accesso m 12, si usano m 10 di scala, attacco su di un piccolo ponte di roccia o chiodo a pressione in posto. Attraverso una stretta fessura si accede al secondo pozzo, m 19; vanno impiegati m 20 di scala e l'attacco si fa su chiodi, uno da roccia ed uno a pressione. Dal fondo di questo pozzo si deve raggiungere con un'arrampicata di un paio di metri una finestra che immette sul terzo pozzo, m 56. Occorrono m 60 dì scala e l'ancoraggio è fatto su un ponte di roccia: non è necessario il cordino di richiamo in quanto il pozzo è quasi completamente in libera. Sotto si trova un vasto ripiano costituito da massi incastrati ed abbondanti detriti; sulle pareti e sui massi si trovano chiodi per l'ancoraggio di amache (7 o 8 al massimo) in modo da poter allestire un campo volante, molto utile nel periodo invernale data la lunga marcia di avvicinamento.

2) Dal «campo volante» alla caverna «Gianni Cesca», profondità —450

Da questo punto partono due rami distinti che per via diversa conducono alla grande caverna (caverna «Gianni Cesca») alla profondità di m 450, conosciuti rispettivamente come «via vecchia» e «via nuova». La «via vecchia» è più lunga e più complicata data la presenza di lunghi e stretti meandri, ma è consigliabile in estate, in quanto in caso di piene si riesce ad evitarne l'acqua (anche se non completamente) su tutti i pozzi ed è quindi sempre percorribile. La via nuova è più corta, con salti verticali più profondi e tecnicamente più difficile, inoltre in caso dì piene non è completamente percorribile.

Ciò nonostante questa via è abitualmente percorsa nei periodi invernali data la maggior velocità con cui si può progredire con i materiali.

A) «Via vecchia»

Dal ripiano a —90 si scende direttamente per il grande pozzo profondo m 87. Per evitare l'acqua che batte sempre questo pozzo, si fa l'attacco su dì una cengia posta sulla destra e che si raggiunge con una facile ma esposta traversata di un paio di metri. Qui si trovano due chiodi a pressione, uno per la campata di scale, l'altro per la carrucola di rinvio della corda di sicurezza.

A metà del pozzo, un paio di metri sulla sinistra (guardando la parete), c'è un ancoraggio che si raggiunge con un pendolo (cordino in posto) per spostare la campata di scale fuori dall'acqua; circa m 10 più in basso c'è ancora un ancoraggio sulla sinistra per un ulteriore spostamento. Servono m 90 di scale ed è indispensabile il cordino di richiamo. Dal fondo di questo pozzo parte un meandro in ripida discesa percorso da un torrentello: lo si scende soltanto un paio di metri in arrampicata e quindi lo si abbandona proseguendo alti in spaccata fino ad un masso incastrato. Qui inizia un breve meandro fossile che termina su di un pozzo di m 18: servono m 20 di scale e l'attacco è su ponte di roccia. Segue subito un pozzo, m 26, in cui occorrono m 25 di scale, l'attacco è su ponte naturale. Si giunge così al campo 1 (—225); sono in posto i chiodi per agganciare le amache (4-6 posti al massimo). Si continua lungo un meandro per una quarantina di metri, si supera in arrampicata un saltino di m 3 e si prosegue fino ad un altro salto di m 6 che da in una cavernetta ove scompare il corso d'acqua ritrovato all'ingresso del meandro; si possono usare m 5 di scale con attacco su sperone di roccia, ma il dislivello è superabile in arrampicata (in questo punto era sistemato il vecchio campo 1). Da qui parte un cunicolo di un centinaio di metri; i primi 45 metri costituiscono i cosiddetti «bigoli», in cui si è costretti a strisciare; il resto è un meandro abbastanza comodo che porta sull'orlo di un pozzo di m 53 interrotto da parecchi ripiani; sono necessari m 60 di scale (è consigliabile spezzare la campata) e l'attacco è su chiodi da roccia.

Sopra l'ultimo salto il pozzo è diviso da una grande lama di roccia: per evitare una noiosa cascata ci si porta sulla sinistra attraverso una piccola finestra e si spostano le scale il più a sinistra possibile (chiodo da roccia con cordino per lo spostamento). Dal fondo di questo pozzo inizia un alto e largo meandro dalle pareti viscide e sporche di fango: lo si imbocca e si scendono in arrampicata i primi due saltini. Poi si prosegue in pressione in linea più o meno orizzontale fino a giungere sull'orlo di un salto che si aggira prendendo un budello sulla sinistra; dopo un paio di metri (cordino in posto) esso sbocca su di un ripiano da dove parte un lungo meandro (m 180) stretto e scomodo in quanto il fondo è impraticabile e bisogna procedere sempre in pressione. Il meandro è percorso da un ruscello che scompare proprio sull'orlo di una serie di 4 pozzi tutti sormontati da ampi camini; essi - sono sempre asciutti, a parte un lieve stillicidio sull'ultimo. Il primo è profondo m 27, servono m 30 di scale e l'attacco è su chiodi da roccia; il secondo è di m 10, attacco su chiodo, e porta ad una sala ingombra di massi, tra i quali si apre il terzo pozzo che è profondo m 37: occorrono m 40 di scala e l'attacco è su chiodo da roccia. Un piccolo meandro porta al quarto pozzo, profondo m 45; si usano m 45 di scale e l'attacco viene fatto su spuntone di roccia; (5 m sotto c'è un terrazzino e dopo m 10 la campata è spostata verso destra (guardando la parete) per evitare lo stillicidio; in questo pozzo è consigliabile il cordino di richiamo. Si giunge così nella parte più bassa della caverna «G. Cesca» profondità —450. Per raggiungere il campo 2 ci si deve arrampicare su grandi massi sino a dove una stretta apertura tra gli stessi porta ad un cunicolo elicoidale in ripida discesa che sbocca in un'ampia galleria fossile (galleria «dell'Aragonite» lunga 400 m ostruita alla fine da una frana). Per raggiungere il campo si deve aggirare sulla destra un pozzo1 di m 25; si tratta di un passaggio delicato, a causa della presenza di materiali instabili (in fondo a detto pozzo scorre un torrente dove ci si può rifornire d'acqua).

E' questo il miglior campo, perfettamente asciutto ed al riparo da correnti d'aria. Sono pronti gli attacchi per circa 10 amache, ma si ha la possibilità di piazzarne molte altre.

B) «Via nuova»

A profondità —90, invece di scendere per il grande pozzo, si imbocca un alto meandro alquanto stretto e scomodo, in cui bisogna procedere sempre in pressione. Dopo una cinquantina di metri si trova il primo pozzo, m 8; sono necessari m 10 di scale, attacco su ponte di roccia. Si arriva così sopra un pozzo di m 26 e per l'attacco ci sono due possibilità: o si scende un paio di metri in arrampicata superando una strettoia fino ad un esiguo ripiano (chiodo a pressione, m 25 di scale), oppure si risale un tratto in spaccata fino a trovare un chiodo da roccia: da questa parte sono necessari m 30 di scale. Dal fondo di questo pozzo parte uno stretto meandrino che si segue per pochi metri fino ad uno slargo ove lo si abbandona per raggiungere una finestra in alto sulla sinistra, che con un saltino di m 5 (m 5 di scala, l'attacco su ponte naturale) porta sul fondo di un pozzo parallelo. Qui, scavalcato l'orlo di un pozzo laterale, si imbocca un meandro di m 56 abbastanza comodo in quanto permette di camminare sempre sul fondo; alla sua fine si apre un pozzo di m 20. L'attacco è su chiodo da roccia: si usano m 10 di scale, i successivi m 10 si superano in arrampicata, come pure si superano in arrampicata ancora due saltini fino a giungere sull'orlo di un salto di m 21. L'attacco è fatto su chiodo a pressione e bastano m 20 di scale: si giunge in un'ampia caverna ingombra di massi di frana; si risale poscia per un'apertura tra i massi fino a giungere ad un vasto ripiano pure ingombro di materiali di frana dove si trova il «campo A» in cui, con adeguati preparativi, c'è la possibilità di piazzare oltre 10 amache. Dal campo, un'arrampicata di un paio di metri in discesa, porta ad una stretta fessura, la quale immette in un ampio meandro che sprofonda con un salto di una quarantina di metri. Si usano dapprima m 10 di scale (l'attacco è fatto attorno ad una lama di roccia) che permettono di raggiungere un restringimento del meandro; da qui si prosegue in spaccata per alcuni metri, si ancorano altri 10 m di scala su di un ponte e su di uno spuntone di roccia e si raggiunge un punto di sosta costituito da massi incastrati. Si traversa quindi a destra per raggiungere un ripiano inclinato dove si trovano un chiedo da roccia ed un chiodo a pressione;; con m 20 di scale si giunge alla base del pozzo (a parte i primi m 10 il resto del pozzo può essere superato in arrampicata). Inizia ora un comodo meandro lungo una quarantina di metri ed interrotto circa a metà da un pozzo di m 9: si usano m 10 di scale e l'attacco è fatto su due chiodi da roccia (questo salto può essere superato in arrampicata); esso finisce sull'orlo di un pozzo di m 60: sono in posto parecchi chiodi per l'attacco, ma non è consigliabile armare il pozzo da questa parte poiché le scale finiscono sotto l'acqua. E' conveniente invece arrampicarsi per un paio di metri su per il meandro fino ad un'ampia terrazza da cui si accede al pozzo attraverso una finestra aprentesi in una lama di roccia. Con m 10 di scale attaccate su chiodo da roccia si raggiunge un esiguo terrazzino, qui si spezza l'attacco e si portano le scale verso1 destra (guardando la parete); per raggiungere il fondo servono m 50 di scale e l'ancoraggio è fatto su di una quinta di roccia. Dal fondo si percorrono pochi metri in un comodo meandro, quindi si scende in arrampicata per circa m 15. Si giunge così sul fondo di un pozzo cieco ove si deve risalire una fessura per circa m 5, in arrampicata, fino a giungere su di un ripiano costituito da massi incastrati sopra il pozzo di m 118. Sulla destra del ripiano si trovano due chiodi da roccia (consigliabile sostituirli) e da qui si scendono m 5 (m 5 di scale) fino ad una esigua cengia; la si segue per un paio di metri fino a trovare un chiodo a pressione su cui viene attaccata la campata di metri 120 di scale. Per evitare l'acqua (impossibile in caso1 di piena) si scende per una quarantina di metri fino a scorgere sulla sinistra (guardando la parete) una grande lama di roccia: si' raggiunge la sua sommità e si scende lungo di essa fino ad uno spuntone, ove è consigliabile spezzare la campata usufruendo1 come ancoraggio dello spuntone stesso. A m 20 dal fondo si trova un grande ripiano: volendo spezzare ulteriormente la campata si trova sulla sinistra, in una piccola nicchia, un chiodo a pressione. Anche in questo pozzo è indispensabile il cordino di richiamo1. Si giunge così nel punto più alto della caverna «Gianni Cesca»: da qui si scende per una ripida china detritica destreggiandosi tra grossi massi fino a raggiungere (poco prima della fine della china) l'ingresso della galleria «dell'Aragonite» in cui è situato il campo 2.

3) Dalla caverna «Gianni Cesca» al fondo (da —450 a —892)

Nel punto più basso della caverna «G. Cesca», sulla parete guardando verso il basso, si apre un meandro il cui ingresso è semiostruito da un masso incastrato. Si scendono alcuni metri in arrampicata fino all'orlo di un pozzo profondo m 46. L'attacco delle scale è fatto un paio di metri sulla sinistra su due chiodi da roccia piantati in una fessura verticale. Per raggiungerli bisogna fare una delicata attraversata (cordino in posto). Sono necessari m 45 di scale, ma se ne possono risparmiare m 10 in quanto l'ultimo tratto è superabile in arrampicata, facendo attenzione al fatto che in caso di piena l'ultima parte del pozzo è battuta da una forte cascata (su questo pozzo è possibile effettuare un relais). Segue subito un pozzo di m 10; l'attacco, su chiodo a pressione, è posto sulla destra e servono m 10 di scale. Si prosegue per un ampio meandro superando in arrampicata due saltini fino all'orlo di un salto di m 10, che si supera in arrampicata; in caso di acqua abbondante è consigliabile usare m 10 di scale; l'attacco si fa in alto, sulla sinistra, con un cordino attorno ad un ponte di roccia. Si percorrono ancora alcuni metri di comodo meandro fino ad un pozzo di una cinquantina di metri (pozzo «delle Lame») che non si scende, ma si supera in spaccata raggiungendo così un meandrino fossile che sbocca con un salto di m 4 (facile discesa in arrampicata) in una cavernetta battuta da una cascatella (sala «della Cascata»). Da una parte questa cavernetta si apre verso il pozzo «delle Lame» dall'altra si apre in uno stretto meandro in cui si incanala l'acqua della cascatella. Non si segue nessuna di queste due vie. Ci si porta sopra l'orlo del pozzo «delle Lame» dove le pareti della cavernetta sono più vicine e si sale in pressione per m 5 (il passaggio più delicato di tutto l'abisso) spostandosi contemporaneamente in direzione del meandro fino a raggiungere un ripiano. In questo punto è consigliabile lasciare m 5 di scale attaccate su di un ponte naturale.

Si scende per una stretta fessura fino all'orlo di un pozzo di una decina di metri che si supera in arrampicata. Si giunge direttamente in una pozza d'acqua, ove inizia una cavernetta oblunga, in cui è posto il campo 3 (profondità —540); ci sono chiodi per piazzare comodamente 4 amache (si può giungere ad un massimo di 6) e si trova sul posto un'intelaiatura di cordino con un telo di nylon per riparo dallo stillicidio. Dal campo 3 parte un comodo meandro lungo una trentina di metri: lo si segue fin sull'orlo di un pozzo, che non si scende. Un paio di metri prima del pozzo ci si innalza fino al soffitto del meandro ove si imbocca un cunicolo, sulla destra, che porta ad un'ampia galleria semicircolare (galleria «del Vento») il cui fondo è inciso da uno strettissimo meandro. Si percorre la galleria in leggera ascesa e si supera un pozzo che la interrompe sulla sinistra (chiodi e cordino in posto). Pochi metri dopo, la galleria compie una brusca svolta a sinistra; in quella direzione seguendo il vecchio cavo telefonico, si giunge in una cavernetta dove si può piazzare un campo (campo 3 bis). Si segue la galleria per tutta la sua lunghezza (m 650) e si superano in arrampicata due saltini. In questo tratto è facile orientarsi perché basta seguire la forte corrente d'aria.

Dopo 650 metri nella galleria, che si era allargata sempre più, incomincia ad aprirsi un solco che si approfondisce sempre più fino a sprofondare in un pozzo. Si procede su di una cengia fangosa sulla destra fino ad un allargamento della medesima dove ci si arresta. Si deve superare un primo salto di m 78; servono m 80 di scale, l'ancoraggio è fatto sulla destra su chiodi a pressione; sulla volta c'è inoltre un chiodo da roccia per piazzare la carrucola. Il posto di manovra è molto scomodo: il soffitto è alto circa m 1. Dalla base di questo pozzo si scende in arrampicata per un tratto fino all'orlo di un salto di 10 m. L'attacco, un chiodo da roccia, si trova sulla destra e servono m 10 di scale. Dalla sua base si giunge in un'ampia caverna ingombra di materiale da frana. In questa sala, tra un enorme masso e la parete, è posto il campo 4. Sono pronti gli attacchi per quattro amache e si trova pure in posto un'intelaiatura di cordini per piazzare un telo di nylon, in quanto in questo punto lo stillicidio è abbondante. Il proseguimento della cavità è dato da un saltino tra i massi che si trova sulla sinistra della caverna; ci si destreggia in stretti passaggi in mezzo alla frana fino a raggiungere l'orlo di un pozzo di m 7; servono m 10 di scale e l'attacco è costituito da un chiodo da roccia sulla destra. Si prosegue per pochi metri fino ad una cavernetta oblunga, dal cui fondo inizia una galleria strettissima (Grande Meandro) e lunga quasi un chilometro, che porta alla massima profondità raggiunta. I primi 250 metri sono stretti e molto scomodi: si deve procedere in pressione su rocce scivolose. Si superano in arrampicata alcuni saltini fino1 a giungere in una cavernetta dalle pareti sporche di fango nerastro. Da qui parte uno stretto meandro che dopo pochi metri si trasforma in condotta forzata che conduce sul fondo di un sifone temporaneo. Un'arrampicata di qualche metro su roccia estremamente viscida, permette di raggiungere un'altra galleria a condotta forzata che porta al proseguimento del lunghissimo meandro. Questo tratto, d'estate è molto spesso allagato completamente e si può evitare salendo, una volta giunti nella cavernetta, in arrampicata sulla sinistra raggiungendo la continuazione ideale del meandro (by-pass); superando strettoie e saltini (via molto più scomoda), si giunge in un'ampia caverna sormontata da un altissimo camino. Ci si incunea in un basso passaggio tra massi che dopo alcuni metri sfocia oltre il sifone temporaneo. Si prosegue quindi per il meandro che assume grandi proporzioni ed è ora percorso da un corso d'acqua perenne; si riesce a camminare quasi sempre sul fondo a parte alcuni tratti in cui bisogna procedere in spaccata per evitare dei laghetti, alcuni dei quali anche abbastanza profondi. Si continua seguendo sempre il corso d'acqua ed evitando in questo modo alcune diramazioni sino a giungere in un punto in cui la parte superiore del meandro si allarga fino a formare una larga galleria le cui pareti sono ricoperte da uno strato di fango nero e opaco, che assorbe gran parte della luce. Si segue il meandro inciso sul fondo di questa galleria, che attesta il ringiovanimento di un antico sifone che occupava questo tratto della cavità, guadagnando m 30 di profondità con vari saltini che si superano tutti in arrampicata e dopo un altro tratto orizzontale si arriva sull'orlo di un ampio pozzo. Superati i primi tre metri in arrampicata, si scendono i successivi 23 con l'uso di 20 m di scale, l'attacco è costituito da un chiodo da roccia; si prosegue poi per un tratto di stretta galleria fino all'orlo di un pozzo di m 32. Sulla destra c'è un chiodo da roccia, ma per evitare l'acqua si consiglia di non fare l'attacco1 su questo chiodo ma di salire per una stretta fessura fino ad un ripiano di massi incastrati e fare l'attacco con una corda attorno ad un masso. In questo modo si riesce a spostare la campata un paio di metri in fuori rispetto al chiodo e partendo dal chiodo si può raggiungere la scala con facile ma esposta traversata. Si arriva in una caverna alla cui estremità inizia un serie di salti: si superano una quindicina di metri in arrampicata su massi e roccia estremamente viscida e coperta d fango nero, fino ad un chiodo da roccia sulla sinistra (è questo il punto massimo raggiunto durante il periodo estivo). Da questo punto è consigliabile l'uso di m 15 di scale, ma se ne può fare anche a meno, e quindi con una galleria inclinata si raggiunge il lago sifone alla massima profondità raggiunta (—892).

4) Rami secondari

a) «Via dell'acqua»

La diramazione ha inizio con un pozzo che si apre alla fine della china detri-tica che dal cavernone «G. Cesca» conduce alla galleria «dell'Aragonite». Per superare questo primo pozzo, profondo m 22, sono necessari m 25 di scale che vengono fissate su di un ponte di roccia. Alla base del salto, dalla parete alla destra di chi scende, fuoriesce una notevole quantità di acqua che forma un torrentello che scorre, seppure con proporzioni modeste, anche in periodo invernale: cosicché questo risulta il punto migliore per il rifornimento idrico del vicino «campo 2». La diramazione prosegue con una galleria lunga m 35, piuttosto stretta e interrotta da piccoli saltini, che poco prima di sboccare sul pozzo di m 15 si abbassa notevolmente e in occasione di forti piene si allaga.

Sul pozzo vengono impiegati m 15 di scale, ancorati ad un chiodo da roccia e giova spostare la campata oltre uno sperone roccioso per evitare la cascatella che percorre il salto. Sul fondo un ripiano lo divide dal pozzo successivo di 42 m. Su questa verticale si usano dapprima m 10 di scale, fissate su di un ponte naturale e si raggiunge un piccolo terrazzino da dove, con altri 35 m di scale ancorate ad un chiodo a pressione, si giunge al fondo. Da qui si percorre un tratto di «bigoli» lungo m 50, inizialmente molto stretto ed in parte intasato da depositi di sabbie, che poi si approfondisce terminando in un pezzo di m 11: sono sufficienti m 10 di scale fissate ad uno sperone roccioso. Dal fondo un comodo meandro conduce ad un pozzo profondo 22 m, superabile con m 20 di scale ancorate a due chiodi da roccia. Alla base di questo salto inizia un meandro esplorato fin sull'orlo di un saltino.

B) «Bigoli» —450

II ramo dei bigoli inizia ad una volta della galleria «dell'Aragonite» ad una cinquantina di metri dal campo base di —450. Varcato l'ingresso si striscia su di un fondo parte roccioso parte terroso per una quarantina di metri fino alla base di una serie di pozzetti che si risalgono'facilmente per una Quindicina di metri.

Quindi si percorrono altri 40 metri bassi e malagevoli e si giunge ad una comoda stanzetta sulla destra, oltrepassata una cascata, si può scendere un ramo attivo, sulla sinistra, in alto, i bigoli continuano per pochi metri, fino a sbucare su di un meandrino che a monte conduce ad una sala molto alta. Una facile arrampicata di pochi metri, seguita da una fessura, conduce ad un salone superiore formato dall'intrecciarsi di diversi meandri e di un pozzo. Qui si dipartono due vie principali: il ramo dei «Bigoli con marmitte» e quello del «Rendez Vous».

C) «Rendez Vous»

Nella parte più bassa della sala terminale del ramo dei bigoli di —450, un corso d'acqua proveniente da un alto camino forma un laghetto e quindi si getta in un pozzo di pochi metri: è 1' inizio del ramo del «Rendez Vous». Si avanza di un paio di metri su alcuni massi e si scende un pozzo di m 6 (chiodo). Cengetta obliquante a sinistra e pozzo di m 9 (chiodo). Breve avanzata sul fondo del meandro e quindi si risale sino ad un masso. Cengia, attacco e pozzo di m 22. Una cascata affluente (proviene dal ramo attivo dei bigoli di —450) non da troppo fastidio in magra. Si scendono quindi in arrampicata un saltino di pochi metri e, con la scala, un pozzo di m 10. Per evitare l'acqua sul salto successivo, ci si innalza poi di un paio di metri fino ad un'ansa abbandonata del meandro. Attacco ad un masso e pozzo di m 11. Ora si avanza tra grandi quantità di massi incastrati a varia altezza nel meandro, fino ad un saltino di tre metri (chiodo) impegnativo senza scala, che immette in un breve tratto di galleria, ampio, dalle pareti rossastre. Un meandrino va e viene. Ci si innalza quindi su dei massi e si prosegue per la via più logica e comoda, più o meno in quota, per una ventina di metri, lungo una fessura piuttosto stretta, fino a trovarsi sopra un pozzo. In una nicchia sulla destra, un ponte naturale consente l'attacco dei m 20 di scale occorrenti. Si giunge così su di un grande masso incastrato sull'orlo di un pozzo di una trentina di metri che inghiotte il torrente. Si traversa in quota, assicurati da alcuni chiodi, fino alla parete opposta dove una stretta finestra da accesso ad un pozzo fossile di m 15 (chiodo1). Un altro pozzo di ugual misura (chiodo) riconduce all'acqua. Si avanza quindi di una ventina di metri sul fondo del meandro, fino ad un pozzo di pochi metri che non si discende. Si prende invece una cengia e si avanza di alcuni metri sul pozzo fino a giungere sotto un ponte di roccia cui si ancora una scaletta di m 5 che consente di accedere ad una cengia sottostante. Tre metri più avanti, ancorate le scale ad uno sperone roccioso, si scende un pozzo di 35 m. Quindi inizia una serie di saltini (il più grande misura nove metri) che si scendono in arrampicata, seguiti da un meandro lungo m 200 che si percorre ora sul fondo, ora a pochi metri di altezza sui massi incastrati. Ad un certo punto l'acqua scompare in una fessura. Pochi metri più avanti si sbocca in un meandro fossile. In alto grandi massi incastrati. Scendendo in arrampicata fino al fondo del ramo fossile, si giunge ad una successione di due pozzi di sei metri ciascuno (chiodi) che immettono nella breve galleria ghiaiosa che termina nel sifone di —675.

d) «Bigoli a marmitte» —520

Dalla parte alta della sala terminale del «Ramo dei Bigoli» di —450, traversando per sette metri sopra un pozzo, si giunge ad un ampia finestra che da accesso ad un salto di 15 metri (attacco su ponte di roccia). Sul fondo un pertugio sulla sinistra conduce a vani che portano al ramo del «Rendez Vous», mentre sulla destra una finestra si apre su di un pozzo di 42 m, ampio, fossile, a sezione circolare. Uno sperone sulla destra consente l'ancoraggio delle scale. Dalla base del pozzo si diparte ora un meandro dal fondo sabbioso, asciutto, con la volta che si abbassa progressivamente, che sbocca in un «bigolo» percorso da una forte corrente d'aria. Prendendo la diramazione sulla destra, si deve strisciare su di un fondo tagliente per un centinaio di metri fino ad un pozzo valutato una quindicina di metri.

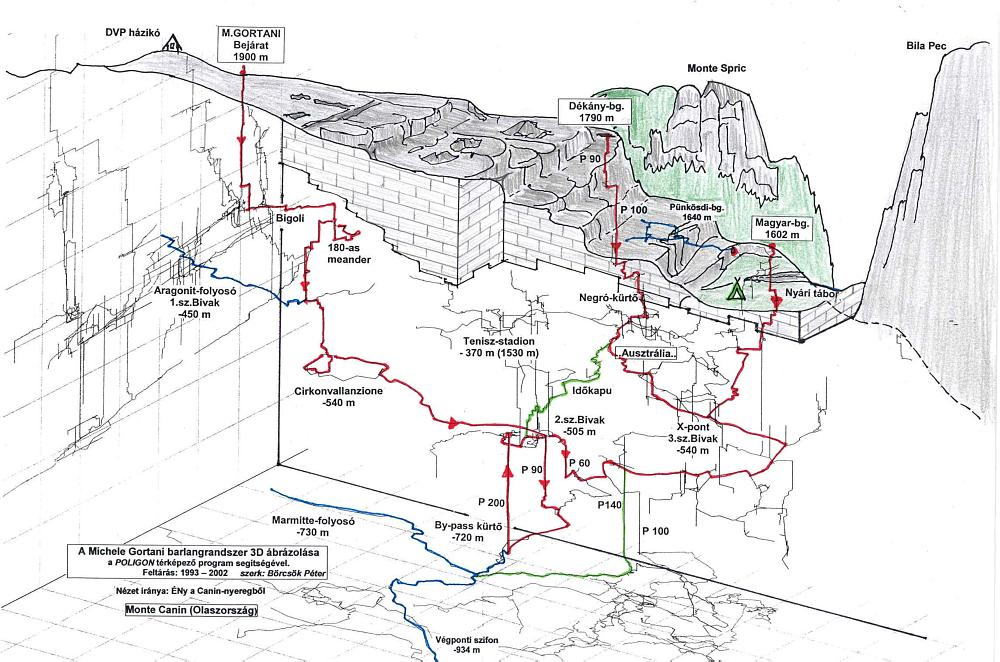

ESPLORAZIONI DEGLI UNGHERESI SUL COL DELLE ERBE DAL 1993 AL 2004

di BÖRCSÖK PÉTER

(tratto da Progressione 51)

Gli ungheresi nell'Abisso Michele Gortani hanno esplorato 17,5 chilometri e a marzo 2004 la lunghezza totale del complesso è pari a 36,8 chilometri (prima erano 13 Km): il sistema Gortani - Davanzo ha 13 chilometri più il sistema Vianello - Buse d'Ajar di 6,3 chilometri e le esplorazioni ungheresi 17,5 chilometri.

IL RINASCIMENTO DEL GORTANI

LA STORIA DI UNA RISALITA (1993-1997)

Gli speleologi ungheresi che attualmente esplorano il sistema, non sono riusciti a raggiungere il sifone terminale alla prima punta, cioè nel 1993, ma solo nel febbraio dell'anno successivo. Nel 1994 ha cominciato ad interessarci una grande risalita sconosciuta […]. Abbiamo cominciato a risalirla, ma non avendo più tempo siamo stati costretti a tornare a casa e a ritornare l'anno dopo.[…]. Già al terzo anno abbiamo provato a risalire la risalita a By-pass a -720 metri, ma non abbiamovisto il fondo. Le nostre lampadine alogene non sono riuscite ad illuminare il fondo oscuro. Poi l'esplorazione del febbraio di 1997 portava il grande successo: abbiamo risalito questo camino di 200 metri, entrando così in un sistema complesso. Cominciò così le serie di esplorazioni che durano oramai da 10 anni. […]

ESPLORAZIONI IN GORTANI

Dopo i successi del 1997 i nostri amici italiani della C.G.E.B. hanno armato la grotta fino a -720 m con corde fisse. È stato un grande aiuto sia fisico che economico, anche se ci è rimasto ancora da trasportare, più i costi eventuali. A febbraio del '98 abbiamo organizzato un altro campo speleo di nove giorni per poter continuare le esplorazioni interrotte d'estate a causa delle piogge. […]. Due gruppi da otto persone sono partiti il 13 febbraio, con due sacchi a testa che in tutto pesavano 500 chili trasportandoli fino al nuovo bivacco facendo così 900 metri di dislivello. Il nuovo bivacco si trova sopra il pozzo da 200 m a -508 metri chiamato Szemüreg. Siamo partiti da qui ad esplorare sei volte. […]. Per fare i rilievi abbiamo usato un telemetro laser e la bussola Sounto, senza i quali sarebbe stato molto difficile fare rilievi simili.

Negli ultimi anni abbiamo esplorato più di otto pozzi e risalite che hanno superato i 100 metri, usando una nuova tecnica che abbiamo inventato in Gortani. […] Esplorando abbiamo dovuto sempre rilevare per poter vedere dove continuare, siccome il rilievo fa vedere le correlazioni morfologiche e tettoniche. Già successo che durante cinque giorni abbiamo esplorato e rilevato 2600 metri!

LE ESPLORAZIONI DEGLI ULTIMI ANNI NEGLI PUNTI PIÙ SIGNIFICATIVI

LA ZONA DI TENISZ STADION

[…] Sopra il nostro bivacco chiamato Szemüreg, abbiamo risalito una risalita da 100 metri periodicamente attiva con Kismoha e abbiamo raggiunto una sala grande, la Tenisz stadion. Continuando la risalita, il quarto giorno ci siamo avvicinati a 200 metri la superficie, ma purtroppo le condotte o si stringevano (Superman) o finivano in frana. Nella zona di Tenisz stadion abbiamo trovato dei stupendi pozzi e risalite (Tiszta szoba, Prézli). Ci è capitato una volta che abbiamo “riesplorato” la Tenisz stadion, quando scendendo 75 metri ci siamo trovati in una grande sala “sconosciuta”. Dopo di aver traversato inutilmente Sportcenter, dal meandro si apriva una serie di pozzi di 180 metri di profondità con la bellissima Szív-akna, che torna al bivacco con la risalita Damokles. Il pozzo è un bellissimo esempio dei pozzi corrosivi. Un altro ricordo meno piacevole la condotta incredibilmente fangosa lunga 60 metri, chiamata Hálaadás-járat, che si affaccia a Fekete akna.[…] Dopo il campo invernale di 2000 purtroppo abbiamo sospeso le esplorazioni di questa zona, perché ci siamo trasferiti in un bivacco più lontano verso X point.

OLTRE LA FINESTRA

Ci interessava molto una finestra che aveva tre metri di diametro all'altra parte del pozzo 140. Leo e gli altri hanno attraversato il pozzo che aveva 15 metri di diametro, e oltre la finestra si trovava una galleria con dei tratti lunghi orizzontali per un totale di 2 chilometri. La galleria non è tanto alta (1,4-1,8 metri), la sezione assomiglia alla forma di osso di prugna con la base allagata (profondo di 1-1,5 metri). La galleria in alcuni punti è interrotta da vasti sfondamenti, che abbiamo superato con l'aiuto di corde. Al fondo di alcuni pozzi da 5-10 metri si sentiva il rumore dell'acqua. Alla fine dell'esplorazione del 1998 le parti nuove del sistema Gortani hanno raggiunto lo sviluppo di 4630 metri e il dislivello di 430 metri, per la maggior parte fatto in arrampicata. […] Dopo i risultati del campo invernale di 1998 abbiamo avuto l'idea di un nuovo ingresso, da dove si poteva raggiungere meglio i punti esplorativi. Ritornando nel 1999 abbiamo disceso il pozzo più grande di Trapéz-folyosó, il cosiddetto pozzo Csóka-akna, profondo 30 metri. Si scopriva che siamo in una galleria parallela più bassa periodicamente attiva rispetto a quella in cui eravamo prima, e che si sono collegati con dei pozzi. L'acqua scompare in un pozzo da 30 metri e dall'altra parte in una serie di pozzi lunghi 90 metri (Déli-akna) che finiscono in una strettissima fessura. Una delle gallerie finiva con un saltino lungo la faglia (Vet?-ág, 210m), l'altra finiva con un pozzo da attraversare. Oszi la ha attraversata facilmente fino a trovarsi in una galleria, dove scavando abbiamo raggiunto la zona gigante di Három Nagy terem. Da questo punto sempre scavando abbiamo raggiunto Humboldt-járat, che sta a 150 metri più in profondità. Dal pozzo di 140 metri partiva un stretto meandro di 300 metri che finiva – sorprendendoci – nel Grande Meandro. […]

LA ZONA DEL PUNTO X

[…] Da oltre la Bulder-fal nell'inverno del 1998 veniva molta acqua da una risalita di 25 metri. Seguendo la corsa d'acqua lungo un grande meandro (Nagy-meander) per 260 metri, abbiamo trovato uno dei cunicoli più lunghi (250 metri) di Gortani, battezzato Szabó József. Il cunicolo basso è quasi parallelo al ramo settentrionale del bivacco del Punto X, facendo una curva verso Sud invece torna sotto al bivacco.

Dobbiamo ancora ricordare un pozzo da 100 metri che abbiamo esplorato in due (-60m, +40m), del quale la parte superiore (chiamato Leo-pot) può ancora andare. Sempre una parte inesplorata la zona X ponti kereng? con i suoi pozzi e risalite. Un meandro stretto ci ha fatto fermare nella risalita Szeles-lyuk a 90 metri sopra il Punto X. Era un punto interessante, perché andava proprio verso la grotta MAFC-barlang (distanza 35 metri).

AUSTRALIA

Il campo del 2000 non sembrava molto soddisfacente al gruppo che esplorava la zona Punto X fino all'ultimo giorno. […] Il gruppo ha fatto la risalita alla fine della quale partiva un meandro. Da questo partivano diversi pozzi e gallerie […]. Questa nuova zona – essendo molto lontana dall'ingresso – la abbiamo chiamata Australia.

Siamo tornati dopo un anno nell'inverno del 2001. […] le relazioni degli altri. Qui la grotta non è ampia, ma esistono degli spazi grandi (Bag pont, Elosztó, Huzatforgó). Qui le gallerie vanno a monte interrotte da alcune risalite e continuano in uno strato più alto (Negró-kürt?), dove abbiamo trovato la mummia di un pipistrello nonostante il freddo di +2,9°C. La sezione cambia sempre: dopo i bassi cunicoli larghi di 2,5-3 metri vengono gallerie fossili (Csipkés-út 350m, Iszap sivatag 560m), o altri pozzi non molto larghi, perfino alle galle

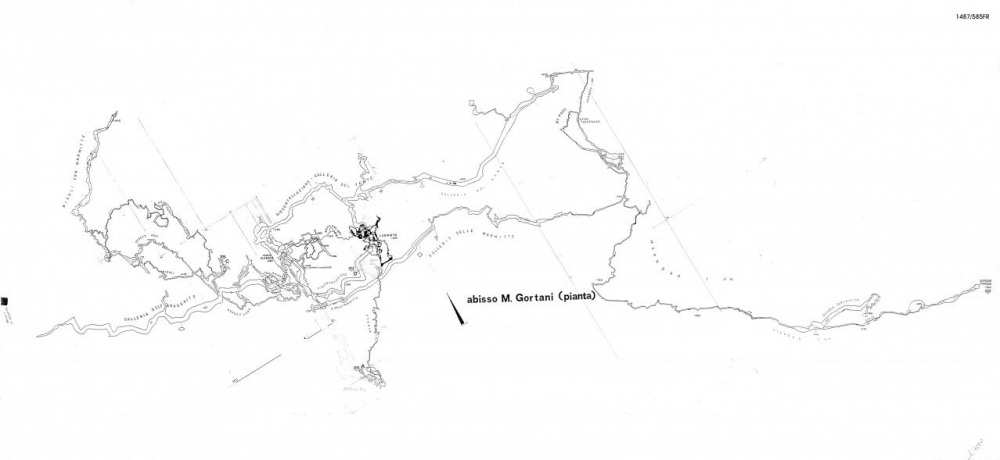

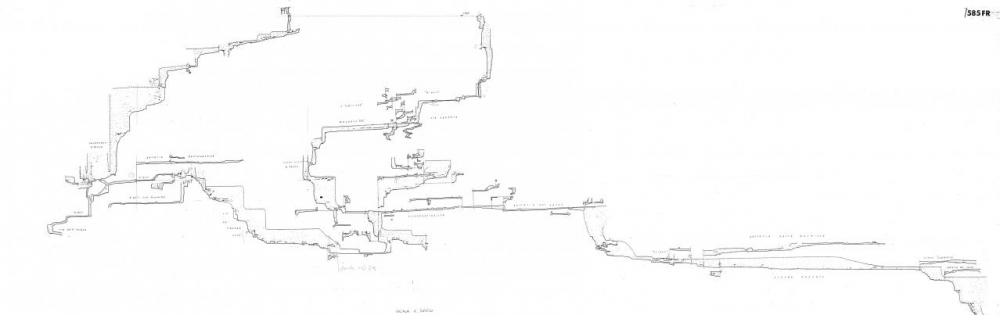

Data rilievo: 31/12/1971

Tipo rilievo: Primo rilievo

Autori del rilievo

Autore: Adelchi Casale

Gruppo appartenenza: CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan

File rilievi presenti

Tipo file rilievo: Pianta

Tipo file rilievo: Sezione

Tipo file rilievo: Pianta e sezione

Note rilievo: aggiornamento Gortani team

Data rilievo: 01/01/1965

Tipo rilievo: Primo rilievo

Autori del rilievo

Autore: Fulvio Gasparo

Gruppo appartenenza: CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan

Autore: Enrico Davanzo

Gruppo appartenenza: CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan

Autore: Mario Gherbaz

Gruppo appartenenza: CGEB - Commissione Grotte Eugenio Boegan

Planimetria georiferita

La georeferenziazione della planimetria della cavità è comunque da intendersi indicativa, per l'accuratezza far riferimento alla scheda rilieviAccuratezza: Misto

Autori digitalizzazione

Autore: Michele Potleca

Gruppo appartenenza:

Campo note

Planimetria parziale e indicativa

Non sono presenti informazioni

Bibliografia

Pino Guidi e Aurelio Pavanello

Circolo Speleologico e Idrologico Friulano - Udine, Provincia di Udine - Assessorato all'Ambiente (2011)

Biblioteca del CSR

Collocazione: In "Il fenomeno carsico delle Alpi Giulie" Mem. Ist. It. Spel., s. II, vol. XXIV, 2011, pp. 37-41.

Categorie: Speleologia tecnica

Indici: Incidenti e soccorso

Keyword: Incidente

Nell'articolo sono riportati 10 diversi incidenti avvenuti nell'abisso Gortani

Fabio Stoch

Circolo Speleologico e Idrologico Friulano - Udine, Provincia di Udine - Assessorato all'Ambiente (2011)

Biblioteca del CSR

Collocazione: In

Link: https://www.csif.it/Archivi/CSIF/PDF/0000/350.PDF

Categorie: Biospeleologia

Indici: Fauna

Keyword: Fauna, Animali

Fauna locale

Cirillo Daniele

Unione Speleologica Pordenonese (1995)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Esplorare 1995

Categorie: Geospeleologia e carsismo, Speleologia tecnica

Indici: Idrologia, Esplorazioni

Keyword: immersioni, esplorazioni, Monte Canin

L'articolo le immersioni e i sifoni dell'Abisso Gortani

Giacomo Casagrande, Franco Cucchi, Paolo Manca e Luca Zini

Circolo Speleologico e Idrologico Friulano - Udine, Provincia di Udine - Assessorato all'Ambiente (2011)

Biblioteca del CSR

Link: https://www.csif.it/Archivi/CSIF/PDF/0000/350.PDF

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Idrologia

Nell'articolo viene fornito il quadro idrogeologico e geomorfologico dell'intero territorio del massiccio , relazionandolo in particolare agli aspetti litologici e strutturali che ne hanno determinato le caratteristiche, passando attraverso sia le caratteristiche idrodinamiche e di comportamento delle acque di base e delle sorgenti, che le caratteristiche salienti delle morfologie carsiche si superficie e ipogee.

F. Cucchi, G. Casagrande, F. Gemiti, P. Manca, S. Predonzani, B. Vigna

Museo Friulano di Storia Naturale (2000)

Biblioteca del CSR

Collocazione: in "Gortania, vol. 22", pag 39-50

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Idrologia

Keyword: carsismo, idrogeologia, traccianti, Canin

Test di tracciamento effettuati nell'area nord-occidentale del Monte Canin e protocolli metodologici.

A Casale - F. Vaia

Commissione grotte "Eugenio Boegan" (1971)

Collocazione: Atti e Memorie, 11

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Geomorfologia e speleogenesi

Keyword: tettonica, geologia, speleogenesi

Gli autori I 'analisi delle modalità di impostazione e di sviluppo delle azioni speleogenetiche che banno dato origine all'imponente sistema carsico intitolato a Michele Gortani.

A Casale - F. Vaia

Commissione Grotte "E. Boegan" (1971)

Collocazione: in Atti e Memorie della Comm. Grotte "E. Boegan", 11

Categorie: Speleologia tecnica

Indici: Esplorazioni

Keyword: armo, rilievo

Relazione tecnica sull'armo dell'abisso Michele Gortani ( anno 1970), descrizione della cavità e rilievo

A Casale - F. Vaia

Commissione grotte "Eugenio Boegan" (1971)

Collocazione: Atti e Memorie, 11

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Geomorfologia e speleogenesi

il presente lavoro fa seguito a quello pubblicato dagli stessi Autori nel

1972 e rientra anch'esso nell'ambito degli studi stratigrafici, tettonici e morfologici intrapresi sul massiccio del M. Canin dall'istituto di Geologia dell'Universit8

di Trieste, diretto dal Prof. G. A. Venzo, presso il quale F. Vaia e assistente alla

cattedra di Geologia applicata e incaricato di Geomorfologia e A. Casale ha compiuto le ricerche per la sua tesi di laurea sulla geotettonica del M. Canin (I). il Lavoro si collega inoltre alle ricerche speleologiche che da anni la Commissione Grotte

~Eugenio Boegann della Società Alpina delle Giulie conduce sul massiccio stesso.

Scopo del lavoro è I'analisi delle modalità di impostazione e di sviluppo

delle azioni speleogenetiche che hanno dato origine all'imponente sistema carsico

intitolato a Michele Gortani.

.Possiamo trovare ulteriori informazioni in questo link https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2020/11/04-Relazione-Tecnica-sullarmo-del-Michele-Gortani..pdf

Fulvio Gasparo

Commissione Grotte "Eugenio Boegan" (1982)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Atti e Memorie della Commissione Grotte Eugenio Boegan, Volume 21

Link: https://www.boegan.it/wp-content/uploads/2009/10/Marcatura_acque_Canin.pdf

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Idrologia

Keyword: Marcatura delle acque, Risorgenza, monte Canin

Vengono descritti i risultati degli esperimenti di marcatura delle acque dei torrenti interni degli abissi "E.Boegan", "M. Gortani" e "E . Davanzo"), sull'altopiano del Monte Canin (Alpi Giulie Occidentali, Italia), effettuati negli anni 1968- 1975. In tutti i casi è stato accertato che il punto principale di risorgenza è rappresentato dal Fontanon di Goriuda, la principale risorgiva carsica del versante italiano del gruppo del Monte Canin.

sconosciuto

YouTube (2014)

Internet

Link: https://www.youtube.com/watch?v=K7LZjzOv58c

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Cinematografia e filmati

Keyword: video, filmato, abisso gortani

Tullio Ferluga

Commissione grotte Eugenio Boegan (1978)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Progressione 1, editore Commissione grotte Eugenio Boegan, 1978

Link: http://www.boegan.it/wp-content/uploads/2017/08/progressione_001.pdf

Categorie: Antropospeleologia, Documentazione speleologica

Indici: Articoli online e siti web, Gruppi e associazioni speleologiche

Keyword: Col delle Erbe, Pozzo, esplorazioni

descrizione esplorazione grotta.

Daniela Michelini

Commissione grotte Eugenio Boegan (1978)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Progressione n.2

Link: http://www.boegan.it/wp-content/uploads/2017/08/Progressione_002.pdf

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Guide e narrativa

Keyword: spedizione, canin

Racconto di una deludente spedizione al Gortani.

Mario Bianchetti

Commissione grotte Eugenio Boegan (1979)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Progressione n.4

Link: http://www.boegan.it/wp-content/uploads/2017/08/Progressione_004.pdf

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Guide e narrativa

Keyword: esplorazione

Racconto di una spedizione esplorativa.

Tullio Ferluga

Commissione grotte Eugenio Boegan (1979)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Progressione n.4

Link: http://www.boegan.it/wp-content/uploads/2017/08/Progressione_004.pdf

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Guide e narrativa

Keyword: abisso, rilievo

Descrizione ingressi e loro ubicazione

Mario Bianchetti

Commissione grotte Eugenio Boegan (1980)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Progressione n.8

Link: http://www.boegan.it/wp-content/uploads/2017/08/Progressione_008.pdf

Categorie: Documentazione speleologica

Indici: Guide e narrativa

Keyword: armo, corde

Relazione tecniche per l'armo della grotta usando sole corde.

M.B.T.

Commissione grotte Eugenio Boegan (1981)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Progressione n.8

Link: http://www.boegan.it/wp-content/uploads/2017/08/Progressione_008.pdf

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Gruppi e associazioni speleologiche

Keyword: spedizioni

Riassunto di alcune spedizioni all'abisso durante l'anno.

Spartaco Savio

Commissione Grotte Eugenio Boegan (1986)

Collocazione: Progressione 15

Link: http://www.boegan.it/wp-content/uploads/2017/08/Progressione_015.pdf

Categorie: Documentazione speleologica, Speleologia tecnica

Indici: Topografia e rilievo, Esplorazioni

Börcsök Péter

Tamás Hazslinszky (2005)

Collocazione: Karszt és Barlang 2000-2001.

Link: https://epa.oszk.hu/02900/02993/00055/pdf/EPA02993_karszt_es_barlang_2000-2001_113-119.pdf

Categorie: Documentazione speleologica, Geospeleologia e carsismo

Indici: Geomorfologia e speleogenesi

Relazione dettagliata delle ricerche esplorative effettuate tra il 1998 e il 2001 nell'Abisso Michele Gortani e nelle zone limitrofe

Losonci Gábor ,Szabó Lénárt

Magyar Földrajzi Társaság (Società Geografica Ungherese) Csaba Egri (2011)

Categorie: Geospeleologia e carsismo, Speleologia tecnica

Indici: Esplorazioni

Szabó Lénárd (2008)

Collocazione: KARSZTFEJLŐDÉS XIII. Szombathely, 2008. pp. 247-267.

Link: https://epa.oszk.hu/03100/03192/00013/pdf/EPA03192_karsztfejlodes_2008_13_247-267.pdf

Categorie: Geospeleologia e carsismo

Indici: Geomorfologia e speleogenesi

The Michele Gortani cave system is in the Canin Plateau at the north of Italy. The 930 meter deep and nearly 40 kms long cave has 4 different stages. The mixing corrosion zone replaced in parallel with the the rising of the tectonical unit, and dissolved the stages which are connected by pit-systems developed by the ways of the descending karstic water. The tectonical units those constructs the Canin Plateau has risen in different movement, and the differently moving neighbour units has different cave-development circumstances, so in small area we can find caves with different morphology. The essay shows the morphology of the Michele Gortani, and after is about the demarcating of its tectonical unit.

Börcsök Péter

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (2006)

Collocazione: Élet és Tudomány, 61. évf. 41. szám, október 13.

Link: https://termeszetvedelem.hu/wp-content/uploads/2021/12/15750.pdf

Categorie: Documentazione speleologica, Geospeleologia e carsismo

Agenda

Non sono presenti informazioni