100 | Abisso della Volpe

Nomi e numeri catastali

Nome principale: Abisso della Volpe

Numero catasto: 100

Numero catasto locale: 155VG

Numero totale ingressi: 1

Ingresso principale

Data esecuzione posizione: 31/08/2001

Affidabilità posizione: 3º gruppo riposizionamento regionale GPS (2001)

Presenza targhetta: Si Area geografica: Carso Triestino Comune: Monrupino / Repentabor Area provinciale: Trieste Metodo rilevamento: STRUMENTALE -> GPS differenziale Lat. WGS84: 45,70221978 Lon. WGS84: 13,8138056 Est RDN2008/UTM 33N: 407658.902 Nord RDN2008/UTM 33N: 5061647.116 Quota ingresso (s.l.m.): 316 m

Caratteristiche

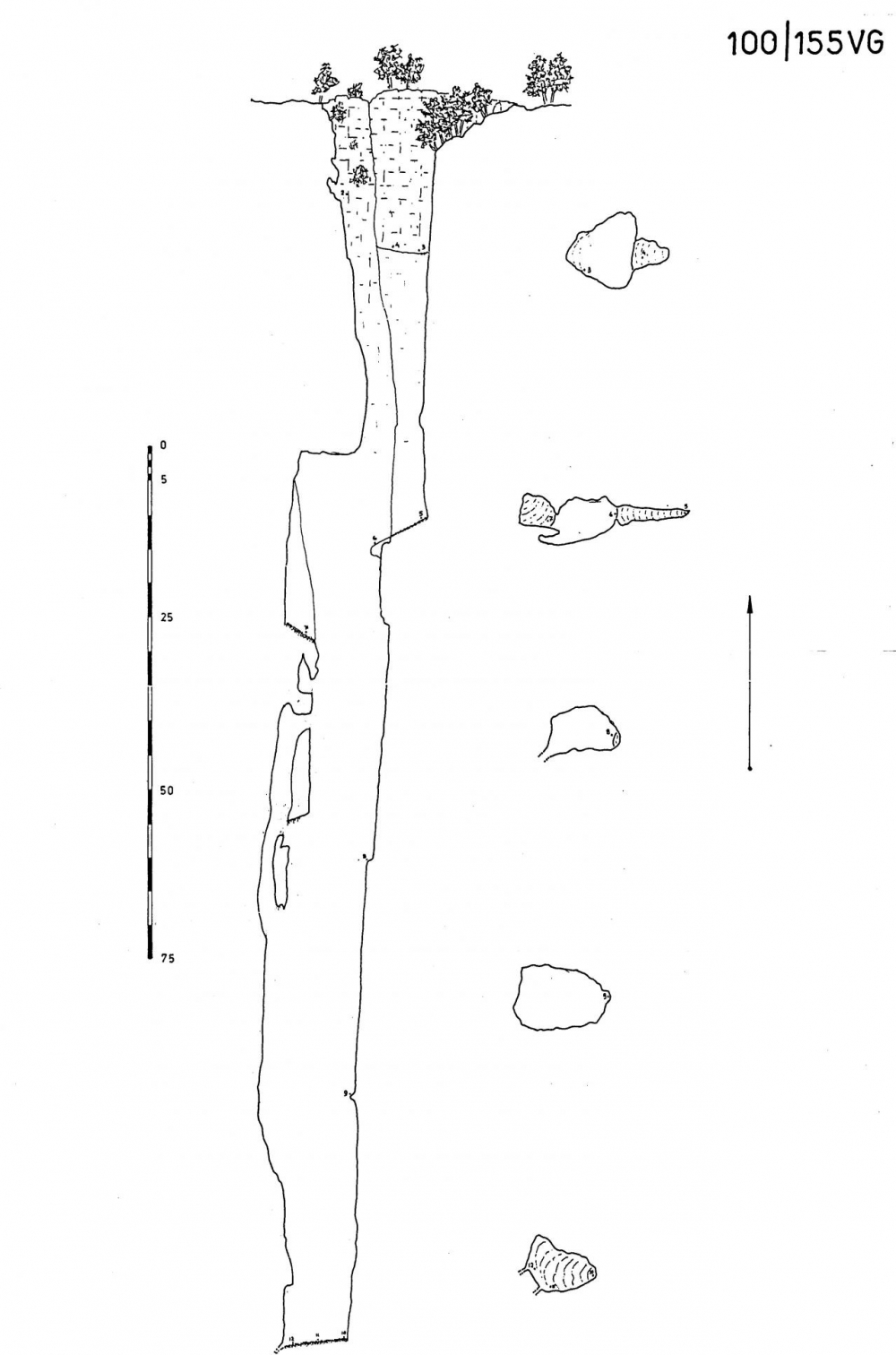

Sviluppo planimetrico: 25 m

Profondità: 181 m

Dislivello totale: 181 m

Quota fondo: 135 m

Descrizione dei vani interni della cavità

Il 26 settembre 1897 il Comitato Grotte del Club Touristi Triestini iniziò l'esplorazione di questo profondo pozzo naturale, scoperto nel maggio precedente da G. Walach nel bosco comunale presso Farneti; alcuni lievi incidenti e la scarsità dell'attrezzatura non consentirono di raggiungere, quel giorno, il fondo della cavità che si rivelò la più impegnativa tra quelle affrontate sul Carso fino a quel momento. La domenica seguente l'esplorazione venne ripresa con la partecipazione di alcuni lavoranti, tra i quali l'abilissimo Antonio Covacich di Prosecco, che fu il primo a scendere nell'abisso. Va rilevato l'uso di un interessante ausilio tecnico, che a quanto risulta venne qui sperimentato per la prima volta: la relazione riferisce infatti che per la discesa del grande pozzo interno si utilizzò un verricello posto in superficie. Manca ogni altro particolare, ma il fatto viene a confermare la preparazione e l'ardimento del CTT, il solo in quell'epoca, assieme all'equipe del francese E.A.Martel, ad affrontare le difficoltà delle grandi discese verticali.

Il vasto imbocco si apre al fondo di una dolina alberata che dal lato occidentale presenta un pendio di moderata inclinazione, mentre gli altri fianchi scoscendono con rocce dirupate e ripidi scivoli di terra e foglie. Il primo pozzo ha un'aspetto poco rassicurante e la roccia alquanto friabile è coperta da muschi e piante per lungo tratto; la sua struttura è complicata da vari ripiani e terrazzi, intervallati da speroni e nicchie dove vivono alcuni gufi. Verso la base le dimensioni del pozzo vanno diminuendo e si giunge su di uno scomodo ripiano inclinato che non agevola in alcun modo la discesa nel successivo baratro, mentre anche un'eventuale suddivisione della campata risulta difficile per la mancanza di sicuri ancoraggi.

Il pozzo interno sprofonda quasi verticalmente per 181 metri complessivi e non presenta particolari asperità o gradini che permettano una sosta confortevole; sul lato contrapposto l'uniformità delle pareti è interrotta da qualche rientranza ed a varie altezze si aprono alcune nicchie, ma non tutte sono raggiungibili.

Sul fondo, quasi piatto, non vi sono concrete prospettive di proseguimento ed a tutt'oggi la cavità non ha permesso la scoperta di nuovi vani sotterranei, la cui esistenza è però probabile per alcuni indizi significativi e per considerazioni riguardanti l'ubicazione dell'abisso in rapporto ad altre cavità e punti soffianti, palesemente in relazione con l'acqua sotterranea e le piene del Timavo. Soltanto un più accurato esame del pozzo interno, esame esteso a tutto il suo perimetro e sviluppo verticale, potrà chiarire ogni interrogativo e portare forse a sensazionali scoperte.

NOTA:

nel 1980 in questa grotta è stato svolto uno studio per un programma di ricerche sull'idrologia del Carso triestino, in collaborazione tra la Commissione Grotte "Eugenio Boegan" e l'Istituto di Geologia e Paleontologia dell'Università di Trieste.