Nomi e numeri catastali

Nome principale: Grotta della Vecchia Diga

Numero catasto: 786

Numero catasto locale: 327FR

Numero totale ingressi: 2

Caratteristiche

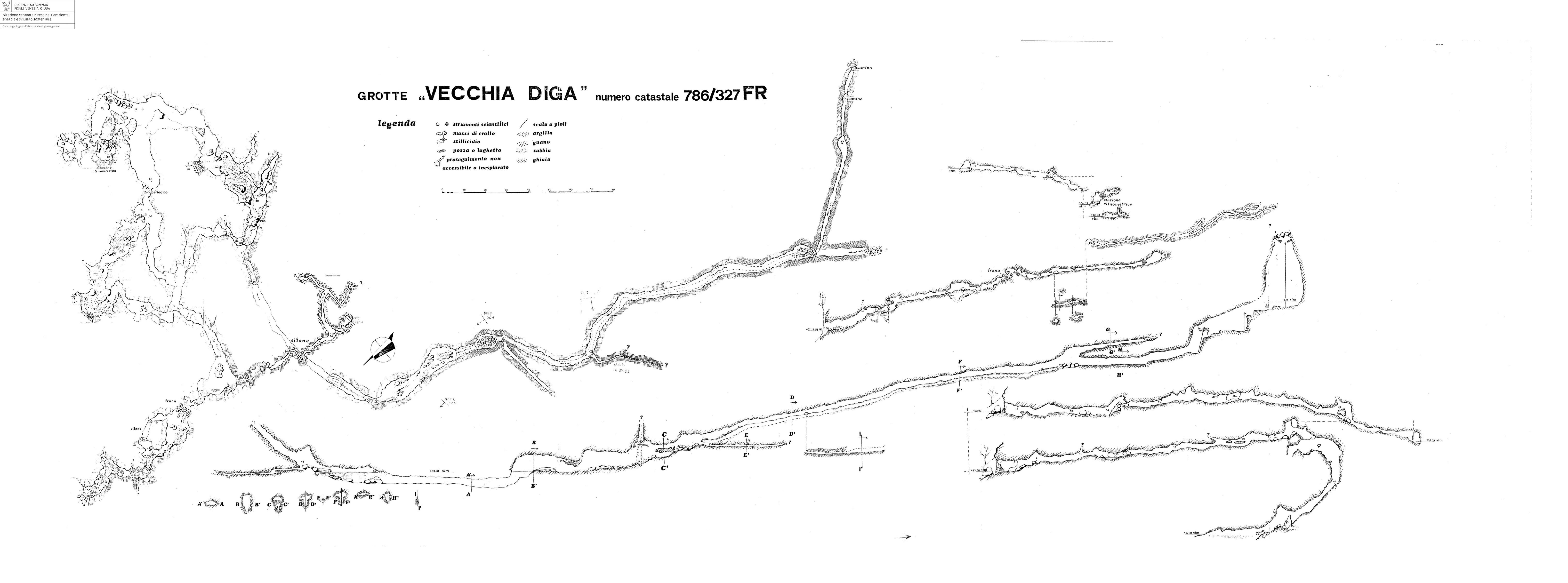

Sviluppo planimetrico: 1388 m

Dislivello positivo: 77 m

Profondità: 5 m

Dislivello totale: 82 m

Quota fondo: 478 m

Ingresso principale

Data esecuzione posizione: 13/04/2013

Presenza targhetta: Si Area geografica: Prealpi Carniche Comune: Barcis Area provinciale: Pordenone Metodo rilevamento: STRUMENTALE -> GPS Lat. WGS84: 46,18566667 Lon. WGS84: 12,59852778 Est RDN2008/UTM 33N: 314673.57 Nord RDN2008/UTM 33N: 5117480.012 Quota ingresso (s.l.m.): 483 m

Geologia e Geomorfologia

Caratteri fisiografici

Ubicazione: Prealpi Carniche

Area carsica: Foresta del Cansiglio-Cavallo (A) Morfologia: rilievo montuoso Geomorfologia: versante Idrologia: corso d'acqua perenne (attuale) Contesto attuale: boschivo Distanza dal mare: >10.000 m Distanza da fonte d'acqua: <500 m Note caratteri fisiografici:

Caratteri interni

Andamento: Misto

Pozzi: Sì

Planimetria: articolata: più vani

Ampiezza piano calpestabile: m

Tipologia terreno calpestabile: depositi di crollo antichi e/o concrezioni

Crolli recenti: Sì Grotta turistica: No Concrezionamento: significativo Acqua interna: Sì Note caratteri interni:

Ingressi

Ingresso 1

Lat. WGS84: 46,18566667

Lon. WGS84: 12,59852778

Quota ingresso: 483 m s.l.m.

Morfologia: piede di versante

Terreno superficie esterna: depositi di crollo/riempimento

Ingresso 2

Note per Accessibilità: Per poter accedere alla Grotta alla Vecchia Diga e' necessario chiedere la chiavi all Unione Speleologica Pordenonese

Lat. WGS84: 46,18613889

Lon. WGS84: 12,59775

Quota ingresso: 458 m s.l.m.

Archeologia

Data

1975Autore

?Conservati

SiPubblicati

SiNote

Rinvenimento occasionale nei pressi dell'ingresso della cavità. I resti faunistici vennero notati nel deposito rimaneggiato a seguito dei lavori realizzati per la costruzione di un cancello.Indagine

Tipologia di indagine: recupero

Stratigrafia: no

Area indagine: parziale

Settore: ingresso

Cronologia: Pleistocene

Materiali

Paleontologici: piccola ma diversificata associazione faunistica pleistocenica composta da: Crocidura sp., Sorex alpinus, Sorex araneus, Sorex minutus, Neomys sp., Talpa europaea, Myodes (già Clethrionomys) sp., Microtus arvalis, Microtus nivalis, Microtus sp., Microtus (Terricola) sp., Apodemus sp., Rattus sp., Glis glis, Muscardinus avellanarius.

Bibliografia: Dalla Vecchia 2008; Tonon 1992; Bon et alii 1991.

Depositi materiale

Situazione dei materiali: conservati

Denominazione deposito: Museo Civico di Storia Naturale Silvia Zenari

Indirizzo deposito: via della Motta n. 16, 33170-Pordenone

Note

Le specie risultano identificate in base a ossa sparse, originariamente conservate in borre di rapaci (Dalla Vecchia 2008, p. 286).Descrizione e rilievo

Breve descrizione del percorso d'accesso

La grotta si apre sulla destra del Torrente Cellina, all'altezza della vecchia presa della SADE.

Descrizione dei vani interni della cavità

La grotta ha uno sviluppo prevalentemente orizzontale e consiste in una sistema di gallerie intercomunicanti. Può essere divisa in due parti assai diverse: la cavità fossile e la cavità attiva. La cavità fossile comunica con l’esterno con due ingressi posti rispettivamente a quota 485 metri e a quota 458 metri. Questa parte può essere percorsa dall’acqua solo in caso di piene eccezionali. Termina con un pozzo, sul fondo del quale scorre dell’acqua e con un sifone che ha precluso la prosecuzione delle esplorazioni fino a tempi recenti. La seconda parte è attiva (ramo attivo): si sviluppa dopo il sifone in leggera salita, è sempre percorsa da un piccolo corso d’acqua fino ad un camino che rappresenta il termine delle attuali esplorazioni; qua e là rami minori confluiscono in quello principale.

Nel complesso la cavità appare piuttosto ricca di concrezioni calcitiche rispetto alle altre presenti nell’area. La volta delle gallerie è costituita in gran parte dal letto degli strati e si mantiene abbastanza bassa. In diversi punti della galleria SW ed in qualche tratto di quella SE ci sono caratteristici conglomerati; sul pavimento della galleria SW, specie in corrispondenza con il ramo iniziale nel primo tratto di questo, ci sono detriti molto levigati e ciottoli di varia grandezza.

Oltre il sifone, è stata esplorata una galleria ascendente: proseguendo per una breve condotta oltre il sifone, dopo un laghetto poco profondo, si incontra una serie di caverne percorse da un modesto corso d’acqua che alimenta il sifone. In una di queste vi è una cascata proveniente da un camino laterale. Dopo questa prima

parte la grotta continua, sempre in salita, con una galleria d’interstrato, non percorsa dall’acqua in condizioni normali, incisa nel mezzo di un meandro. Dopo circa 200 m, mentre la galleria prosegue ancora per una trentina di metri, terminando con una frana, il meandro devia verso est. Percorrendo il meandro bisogna superare alcuni salti in arrampicata finché si arriva alla base di un camino, stimato una quarantina di metri (Parco delle Prealpi Carniche, 2005).

Bibliografia

Carlo Finocchiaro (1971)

Biblioteca del CSR

Collocazione: in Enciclopedia Monografica della Regione F.V.G., 1: 173-190

Categorie: Antropospeleologia, Geospeleologia e carsismo

Indici: Aree carsiche, Geomorfologia e speleogenesi, Archeologia

rapida descrizione morfologica della grotta e di ciò che si trova al suo interno

Tonon M.

Museo Civico di Scienze Naturali (1992)

Collocazione: Catalogo della Mostra realizzata dal Museo di Storia Naturale di Pordenone, Pordenone 1989, 150 pp., Pordenone

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Si riporta la descrizione della cavità, visitata da Marinoni in compagnia del prof. Marinelli con la guida dei fratelli Commessati, il cui piano pavimentale era al tempo ostruito da massi derivati dal crollo della volta. L'A., oltre all'assenza di tracce riferibili alla frequentazione umana e animale, ritiene non sia possibile pensare di praticarvi degli scavi "perché pericolosissimo, nessuna probabilità di riuscita per le frane che ne occupano ora il suolo di origine".

Guidi P. (a cura di)

Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, Provincia di Udine (1997)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel capitolo "Antropospeleologia", uno specifico paragrafo, a cura di Muscio, viene riservato alla discussione dei dati bibliografici disponibili in letteratura in merito alle ricerche speleologiche in cavità del Friuli associate ad evidenze di tipo paletnologico e/o paleontologico. I titoli recensiti vengono forniti secondo un elenco analitico per autore, composto di 194 voci in totale, che riprende e aggiorna il precedente lavoro bibliografico redatto da Guidi (1973). Di ciascuna voce bibliografica vengono forniti: brevi indicazioni sulle evidenze (paletnologiche e/o paleontologiche) più significative emerse, note riassuntive dei principali argomenti trattati, indicazione degli specifici contesti in grotta menzionati, citati secondo il numero identificativo del Catasto Grotte del Friuli (sigla Fr).

Maddaleni P.

Museo Friulano di Storia Naturale (2017)

Collocazione: Gortania. Geologia, Paleontologia, Paletnologia, 38: 85-120, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel contributo viene offerta una prima revisione sistematica dei dati disponibili per le circa 50 principali cavità di interesse paleontologico e paletnologico attestate in Friuli. Alla ricchezza dei siti (grotte e ripari) presenti in tale comparto territoriale contraddistinto da una peculiare conformazione geologica, si associa una disomogenea e talora lacunosa disponibilità di dati, a volte inediti e spesso giunti a noi privi dei necessari riferimenti contestuali oltre che di datazioni radiometriche, in quanto frutto di ricerche datate, svoltesi a partire dalla fine dell’Ottocento-primi del Novecento. Se nella maggior parte dei casi l’inquadramento crono-culturale dei siti può oggi basarsi solo sull’analisi tipologica dei materiali a noi giunti (ceramica, industria litica in primis), casi-studio di particolare interesse sono rappresentati dal Riparo di Biarzo, Grotta di Cladrecis e alcune cavità dell’Altopiano di Pradis (Grotta del Clusantin, Grotta del Rio Secco) oggetto in anni recenti di scavi sistematici e studi post-scavo multidisciplinari. Nel contributo l’avvio della revisione della bibliografia e dell’analisi delle collezioni di materiali conservati presso diversi Istituzioni (Museo Friulano di Storia Naturale e Circolo Speleologico e Idrologico Friulano) viene inteso quale primo passo di progetto di più ampia portata focalizzato sullo studio delle grotte in Friuli che dovrà necessariamente prevedere anche la programmazione di nuove ricerche sul territorio. Nella parte conclusiva del lavoro viene fornito anche un elenco delle cavità che hanno restituito solo reperti faunistici olocenici.

Dalla Vecchia F. M

Museo Friulano di Storia Naturale. Pubblicazioni (2008)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel Volume è presente un excursus sulla storia dei vertebrati del Quaternario (Olocene escluso) in Friuli, condotto sulla base di precedenti studi disponibili in letteratura. L'A. in riferimento alle associazioni di vertebrati pleistocenici (Pleistocene Superiore) rinvenute in numerosi contesti in grotta del territorio friulano, sottolinea come la valenza scientifica delle stesse risulti spesso inficiata dall'assenza dei dati stratigrafici di provenienza, non sistematicamente registrati nel corso dei primi scavi effettuati tra Otto- e Novecento ma anche in anni più recenti (es. Grotte Verdi di Pradis). Al polo opposto si pongono i dati disponibili per alcuni contesti oggetto di indagini di scavo stratigrafiche approfondite, quali la Grotta del Rio Secco e la Grotta del Clusantin (Altopiano di Pradis) e il Riparo di Biarzo (Valli del Natisone). Particolarmente diffusa tra le specie rinvenute nei siti ipogei appare l’Orso delle Caverne (Ursus spelaeus), che in uno specifico caso (Abisso di Viganti: materiali andati dispersi dopo la rotta di Caporetto) appare in associazione con il ghiottone (Gulo gulo), animale non comune indicatore della presenza al tempo di un clima rigido e di un ambiente di tundra. Si segnala che la cavità indicata nel testo come Mala Jama corrisponde alla Mala Pec (materiali in deposito presso il Museo Friulano di Storia Naturale).

Bon M., Piccoli G., Sala B. (1991)

Collocazione: Memorie di Scienze Geologiche, 43: 185-231, Padova

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Catalogo ragionato dei vertebrati fossili del Quaternario dell'Italia nord-orientale (Tre Venezie). Dei numerosi siti friulani compresi nello studio, alcuni vengono ampiamente discussi (Pleistocene Superiore: Grotte Verdi di Pradis, Velika Jama; Olocene Antico: Riparo di Biarzo), altri solo brevemente menzionati tra i "Rinvenimenti minori".