Nomi e numeri catastali

Nome principale: Grotta Francesco

Numero catasto: 1745

Numero catasto locale: 4558VG

Numero totale ingressi: 1

Caratteristiche

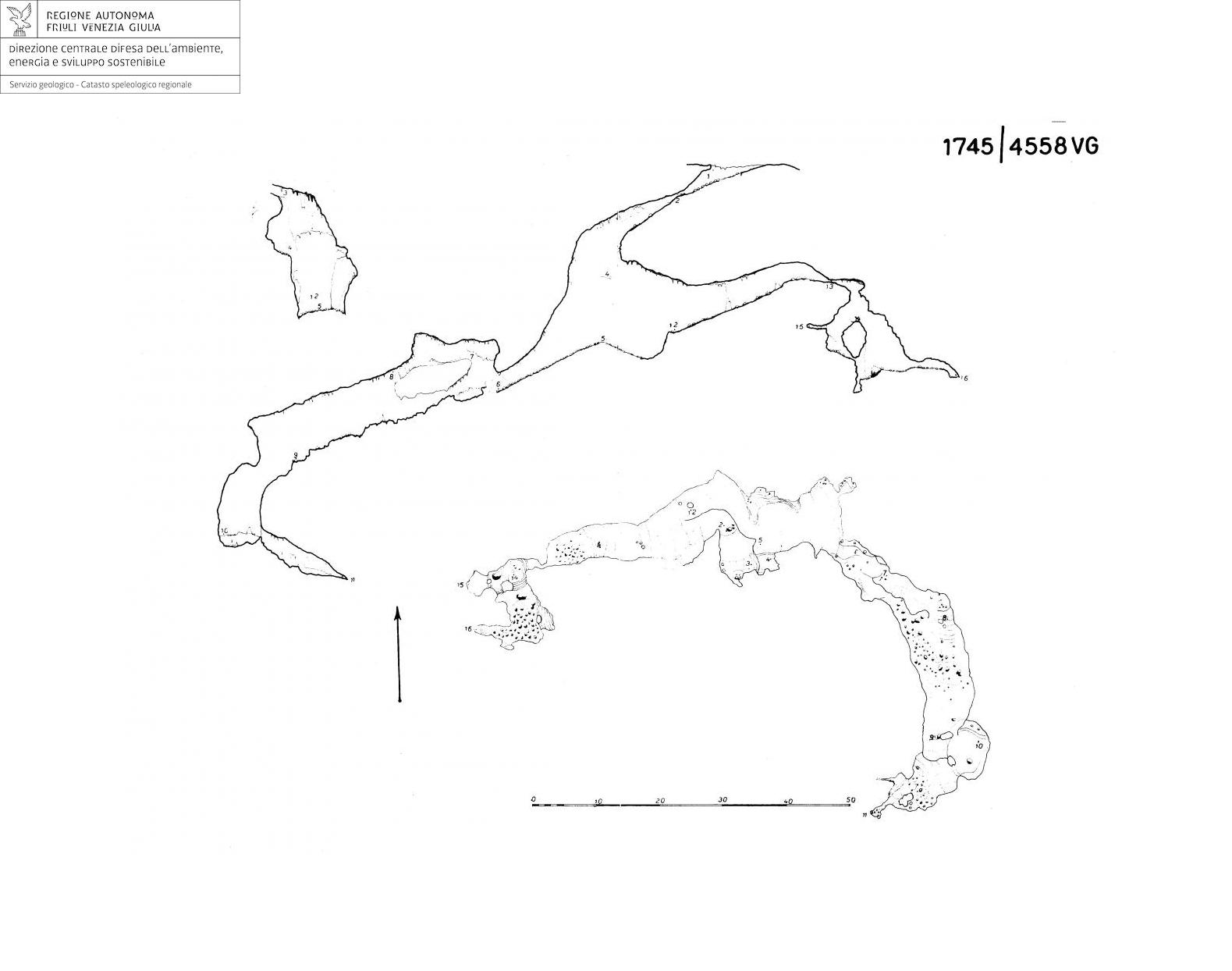

Sviluppo planimetrico: 167 m

Profondità: 63 m

Dislivello totale: 63 m

Quota fondo: 407 m

Ingresso principale

Data esecuzione posizione: 06/09/2015

Presenza targhetta: Si Area geografica: Carso Triestino Comune: Monrupino / Repentabor Area provinciale: Trieste Metodo rilevamento: STRUMENTALE -> GPS Lat. WGS84: 45,73989442 Lon. WGS84: 13,79440233 Est RDN2008/UTM 33N: 406211.496 Nord RDN2008/UTM 33N: 5065855.368 Quota ingresso (s.l.m.): 470 m

Geologia e Geomorfologia

Caratteri fisiografici

Ubicazione: Carso

Area carsica: Carso (A) Morfologia: altopiano Geomorfologia: versante Contesto attuale: boschivo Distanza dal mare: 5.000-10.000 m Distanza da fonte d'acqua: 500-1.000 m

Caratteri interni

Andamento: Tratti verticali e orizzontali alternati

Pozzi: Sì

Planimetria: articolata: più vani

Grotta turistica: No

Concrezionamento: significativo

Acqua interna: No

Ingressi

Ingresso 1

Lat. WGS84: 45,73989442

Lon. WGS84: 13,79440233

Quota ingresso: 470 m s.l.m.

Terreno superficie esterna: roccioso affiorante/subaffiorante

Archeologia

Data

1969Autore

Società Alpina delle GiulieConservati

-Pubblicati

-Indagine

Tipologia di indagine: recupero

Cronologia: Protostoria

Periodo: Età del bronzo-età del ferro

Attribuzione culturale: Castellieri

Materiali

Ceramici: manufatti non determinati

Paleontologici: resti non determinati

Antropologici: resti non determinati

Bibliografia: Marini 1975; www.catastogrotte.it

Depositi materiale

Situazione dei materiali: conservati

Denominazione deposito: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli-Venezia Giulia

Indirizzo deposito: Piazza della Libertà 7, Trieste

Note

Manufatti, resti umani e di animali furono rinvenuti in giacitura secondaria: la compresenza di ceramica protostorica e di età romana impedisce conseguentemente di accertare le associazioni originarie.Data

1969Autore

Società Alpina delle GiulieConservati

-Pubblicati

-Indagine

Tipologia di indagine: recupero

Cronologia: Età romana

Periodo: III-IV sec. d.C.

Materiali

Ceramici: 10 frammenti di un'anfora di produzione africana.

Paleontologici: resti non determinati

Antropologici: resti non determinati

Bibliografia: Durigon 1999; www.catastogrotte.it

Depositi materiale

Situazione dei materiali: conservati

Denominazione deposito: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli-Venezia Giulia

Indirizzo deposito: Piazza della Libertà 7, Trieste

Note

Manufatti, resti umani e di animali furono rinvenuti in giacitura secondaria: la compresenza di ceramica protostorica e di età romana impedisce conseguentemente di accertare le associazioni originarie.Descrizione e rilievo

Descrizione dei vani interni della cavità

Nel 1965, in occasione dell'inizio dei lavori alla Grotta sul Castelliere di Nivize (1896/4616VG), al lato destro del sentiero che sale all'altura, si era notato un piccolo antro ingombro di massi e pietrame; in considerazione delle sue minime proporzioni la cavità non era stata rilevata, apparendo unicamente come la parte terminale di una caverna quasi distrutta in seguito al crollo della volta. Si trattava in effetti dell'accesso ad un'estesa ed interessantissima grotta, che venne scoperta casualmente il 23 marzo 1969.

Il rinvenimento nella Grotta sul Castelliere di Nivize di numerosi resti scheletrici di uomo e di animali aveva indotto a più approfondite ricerche nella zona, per cui si ritenne di dover esaminare anche la piccola caverna nota da tempo; con la rimozione di massi accumulati a ridosso della parete destra venne individuato un angusto passaggio ostruito da alcune grosse pietre facilmente rimovibili e si notò che in questo punto la volta era coperta da una patina verdastra dovuta all'aria umida che usciva dal pertugio. Al di là di questo un lungo scivolo, fiancheggiato sulla destra da una nicchia concrezionata, porta al ciglio di un vasto baratro con la parete Sud ricoperta da grandi colate calcitiche, il quale conduce alla sommità di un dosso, costituito da un cumulo detritico che occupa il centro di una spaziosa e complessa caverna.

Le dimensioni dell'ambiente rendono incerta la valutazione dei suoi limiti e nella penombra appaiono ovunque poderose incrostazioni e sagome indistinte di alte colonne e stalagmiti annidate su cenge e nicchie, ad ogni altezza.

Verso WNW si intravede l'inizio di una larga galleria ascendente dal suolo di argilla asciutta, sul quale sorgono alcune formazioni stalagmitiche di grande bellezza; dopo una strozzatura malagevole si entra in una successione di vani dall'aspetto assai diverso, occupati da materiale di frana e depositi di fango e separati da due salti dalle pareti di roccia guasta.

In direzione opposta, la ripida china di grossi detriti si esaurisce davanti ad un basso portale, limitato sulla destra da una massiccia formazione a cupola, al di là della quale vi è una prima saletta ingombra di massi coperti da un tappeto di concrezioni coralloidi che si frantumano al minimo urto; la grotta prosegue con due corridoi sovrapposti che poco più avanti si uniscono nuovamente per formare un'ampia galleria in declivio, dal suolo ancora formato d'antiche frane calcificate sulle quali sono cresciute delle svelte stalagmiti; la galleria conduce ad un piccolo ballatoio che si affaccia su una colata, la cui inclinazione aumenta progressivamente fino a formare una pittoresca cascata di cortine e canne d'organo, alla base della quale vi è una saletta circolare; da questa due aperture immettono in un'ultima caverna, dove la profusione delle concrezioni ha creato uno degli ambienti più belli della grotta, bloccando però i passaggi verso ulteriori sviluppi.

Trascurando il problema complesso ed interessante della genesi di questa grande grotta, va rilevato il fatto che in alcuni punti si nota chiaramente che i vani erano un tempo ostruiti da depositi di detriti, in seguito asportati per una ripresa dell'attività idrica; in particolare si osserva che di fronte all'ultimo pozzo la diretta prosecuzione della galleria è chiusa da un'alta parete di breccia.

Nel corso della prima esplorazione si era notato che il grande cumulo detritico era sparso di ossami, disseminati lungo tutta la galleria discendente fino all'ultima caverna, e in qualche punto già saldati al suolo dalle concrezioni; già nella nicchia sopra al pozzo iniziale si erano raccolti resti di cinghiale e capriolo, uno dei quali segnato da incisioni parallele.

Alcune delle ossa trovate erano umane, mentre in superficie si rinvenne qualche coccio di rozzo impasto; sul declivio ESE del cumulo venne quindi effettuato uno scavo profondo circa 1m, accertando così che i resti scheletrici e fittili erano presenti fino a tale livello e che il deposito aveva qualche analogia con quello scoperto nella Grotta del Castelliere di Nivize.

Qui però i resti umani sono assai più scarsi e mancano del tutto gli oggetti in metallo, gli ornamenti ed i manufatti rinvenuti nella Grotta del Castelliere, quasi a suggerire l'ipotesi di una provenienza diversa e forse accidentale.

Durante l'età del ferro l'imbocco era certamente di maggiori dimensioni, data la mole degli animali precipitati nella cavità, e rimase aperto fino all'epoca romana, prova ne è il ritrovamento di alcuni frammenti di vaso lavorato al tornio; l'ostruzione dell'apertura avvenne per mano dell'uomo, probabilmente durante il medioevo, anche se manca qualsiasi elemento per avvalorare tale congettura.

Sotto i massi della cavernetta iniziale vennero trovati dei pezzi di falce consumati dalla ruggine ed a Monrupino si ebbe conferma che nel breve antro, noto da tempo immemorabile, usano tutt'oggi rifugiarsi i legnaioli ed i cercatori di funghi sorpresi dal maltempo; l'esistenza del passaggio era invece ignota e la sua scoperta suscitò incredulità e meraviglia.

Soltanto dopo lo studio dell'abbondantissimo materiale raccolto si potrà forse formulare una teoria sull'origine del deposito esistente nella grotta e sulle vicende svoltesi nella preistoria su questi colli.

Bibliografia

Riedel A.

Commissione Grotte “Eugenio Boegan” (1974)

Collocazione: Atti e Memorie della Commissione Grotte “Eugenio Boegan”, 13 (1973): 53-88, Trieste

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

L'autore prende in esame, oltre alle faune di due castellieri, anche quelle della grotta Francesco e dell'abisso Gianni Cesca.

Dario Marini

Società Alpina delle Giulie (1975)

Collocazione: Alpi Giulie, 69 (1): 40-55, Trieste

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Il lavoro trae origine dalla scoperta di resti antropologici avvenuta casualmente durante i lavori di disostruzione nella grotta sul castelliere di Nivize (VG 4616), nella grotta Francesco e nell’abisso Gianni Cesca (Poggioreale del Carso). Per la natura del deposito si ritiene che possano essere delle deposizioni intenzionali e non accidentali.

Leben F.

Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1978)

Collocazione: Arheološki vestnik, 29: 13-35, Ljubljana (Slo)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel contributo l'autore offre una rassegna riassuntiva sulla vita spirituale e materiale degli uomini tra il Neolitico e l'età del ferro nel territorio delle Alpi sudorientali. Sono presi in esame i rinvenimenti di sepolture o resti scheletrici e di oggetti di culto, motli riguardano grotte del Carso.