Nomi e numeri catastali

Nome principale: Grotta Romana

Numero catasto: 107

Numero catasto locale: 850VG

Numero totale ingressi: 1

Caratteristiche

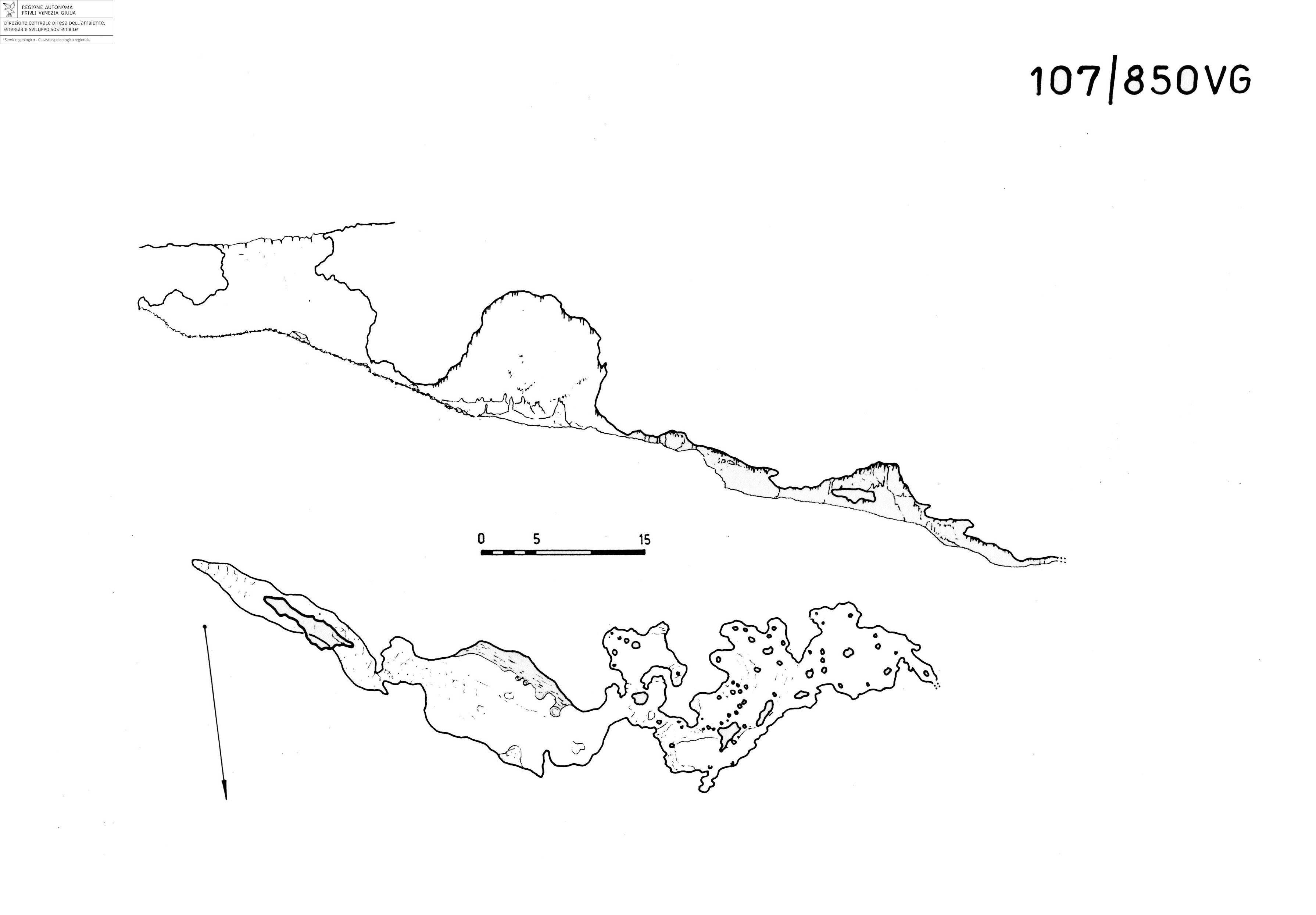

Sviluppo planimetrico: 91 m

Profondità: 30 m

Dislivello totale: 30 m

Quota fondo: 228 m

Ingresso principale

Presenza targhetta: No

Area geografica: Carso Triestino

Comune: Sgonico / Zgonik

Area provinciale: Trieste

Metodo rilevamento: STRUMENTALE -> GPS differenziale

Lat. WGS84: 45,73353646

Lon. WGS84: 13,73760756

Est RDN2008/UTM 33N: 401782.061

Nord RDN2008/UTM 33N: 5065217.152

Quota ingresso (s.l.m.): 258 m

Geologia e Geomorfologia

Caratteri fisiografici

Ubicazione: Carso

Area carsica: Carso (A)

Caratteri interni

Andamento: Tratti verticali e orizzontali alternati

Pozzi: No

Ampiezza piano calpestabile: m

Grotta turistica: No

Acqua interna: No

Note caratteri interni:

Ingressi

Ingresso 1

Lat. WGS84: 45,73353646

Lon. WGS84: 13,73760756

Quota ingresso: 258 m s.l.m.

Archeologia

Data

1892-1897?Autore

Karl Moser, Andrea Perko, Amerigo HoffmanConservati

NoPubblicati

-Note

Moser visitò la grotta il 14 febbraio 1892 accompagnato dai suoi studenti (Flego, Župančič 2012, p. 160), uno dei quali, Perko, vi effettuò 8 esplorazioni complessivamente in tempi peraltro non precisati (Perko 1897, p. 46).Indagine

Tipologia di indagine: recupero

Area indagine: parziale

Settore: I sala

Strato: Superficie

Cronologia: Preistoria

Materiali

Ceramici: manufatti di impasto grossolano decorati con impressioni digitali.

Litici: manufatti non determinati in selce, tra cui 1 punta di freccia.

Paleontologici: ossi e denti di mammiferi; conchiglie marine.

Osso/Corno: punteruoli

Bibliografia: Battaglia 1926

Data

1893Autore

Giovanni Andrea PerkoConservati

NoPubblicati

SiIndagine

Tipologia di indagine: recupero

Area indagine: parziale

Settore: I e II sala

Strato: Superficie

Cronologia: Età romana

Materiali

Ceramici: urne non meglio determinate (I sala); lucerne (bacino d'acqua della II sala).

Metallici: 2 spilloni a testa globulare; 3 anelli; 2 bottoni; 2 fibule; 1 gancio di cinturone; 1 frammento di coltello; 1 placca discoidale decorata; alcune monete non determinate (tutti i bronzi - alcuni spezzati intenzionalmente - provengono dal bacino d'acqua della II sala).

Bibliografia: Perko 1897; Battaglia 1926; Durigon 1999

Note

Tuttora sulla superficie di calpestio della grotta sono presenti numerosi frammenti di anfore.Descrizione e rilievo

Breve descrizione del percorso d'accesso

La grotta è situata tra i paesi di Gabrovizza e Sgonico, a 50 metri ad Est della Jama Cotariowa (151/264VG), a circa 200m NW dalla strada carrozzabile che porta a Sgonico. Il suo imbocco si apre tra nudi banchi calcarei formati da calcare radiolitico principale.

Descrizione dei vani interni della cavità

La cavità ha inizio con una caratteristica fenditura frastagliata dalla quale sprofonda un breve baratro dalle pareti estremamente irregolari. poi un tratto ripido dalla volta bassa introduce in una caverna spaziosa, dove la parete Sud si presenta rivestita da panneggi e colate calcitiche che scendono verso un gruppo di tozze stalagmiti; alla sua estremità ha inizio un lungo passaggio malagevole che termina alla sommità di uno scivolo con una stretta bifora. Dal vano sottostante vari pertugi aperti in un'estesa barriera formata da colonne di ogni grandezza danno accesso ad un'altra caverna alquanto più piccola della precedente, ma molto ricca di concrezioni; poi la cavità continua ancora con una breve galleria in discesa e termina con un cunicolo che diviene presto impraticabile.

La Grotta Romana deve il suo nome al rinvenimento di alcuni oggetti di bronzo di epoca romana, avvenuta nel 1893 ad opera di Perco in un bacino d'acqua tuttora esistente in una cavernetta laterale; secondo il Battaglia si tratta di una stipe votiva del periodo veneto. Numerosi cocci romani e preistorici vennero raccolti inoltre, assieme ad ossa di animali, nello scarso terriccio nerastro della prima sala.

Attualmente le concrezioni, un tempo belle ed abbondantissime, appaiono molto danneggiate ed ovunque si notano le tracce del passaggio dei numerosi visitatori. E'da rilevare infine che parte degli ambienti sotterranei si sviluppa sotto alla vicina Jama Cotariowa.

NOTA:

la grotta è stata catastata successivamente con il numero 990 VG, che deve ritenersi pertanto annullato.

Bibliografia

Dante Cannarella

Federazione Speleologica Regionale del Friuli Venezia Giulia (1999)

Biblioteca del CSR

Collocazione: Atti dell' VIII convegno di speleologia del FVG (pp. 67-76)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Keyword: resti romani, anelli, gemme di cristallo

Si tratta di una bella cavità, con un largo pozzo di accesso profondo otto metri. I primi scopritori vi trovarono numerosi oggetti di bronzo di epoca romana. Recentemente sono stati ritrovate una decina di sferette di argento, due semisfere usate come borchie e due anelli.

Marzolini G.

Gruppo Grotte dell’Associazione XXX Ottobre (1998)

Collocazione: Annali del Gruppo Grotte dell’Associazione XXX Ottobre, 10: 115-118, Trieste

Link: https://www.axxxo.net/annali-vol-x-1998/

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nuovi ritrovamenti di numerosi frammenti di anfore confermano che la grotta venne frequentata in modo regolare in epoca romana.

Hoffmann A. (1892)

Collocazione: Argo, 1: 76-78, Laibach (Ljubljana SLO)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

L'autore nel descrivere la grotta Romana da lui esporata nel 1892 fa cenno alla scoperta di alcuni resti ossei.

Moser L.K. (1899)

Collocazione: Schimpff editore, 129 pp., Trieste

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Descrizione delle ricerche compiute da Moser in numerose cavità del Carso triestino.

Battaglia R. (1955)

Collocazione: In: Atti del V Congr. Naz. di Spel., Salerno ottobre 1951, 63-78, Salerno

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

L'A., dopo premesse di carattere generale sul popolamento umano nelle cavità nel corso della Preistoria (qui definite come "abitati trogloditici") , descrive lo stato delle conoscenze sugli insediamenti umani allora noti nelle cavità italiane, discussi in senso cronologico (dal Paleolitico Inferiore al Medioevo) e geografico. Tra i contesti regionali si sottolinea il primato della regione Venezia Giulia per l'elevato numero di cavità esplorate e abitate in antico