Nomi e numeri catastali

Nome principale: Foran di Landri

Numero catasto: 11

Numero catasto locale: 46FR

Numero totale ingressi: 1

Caratteristiche

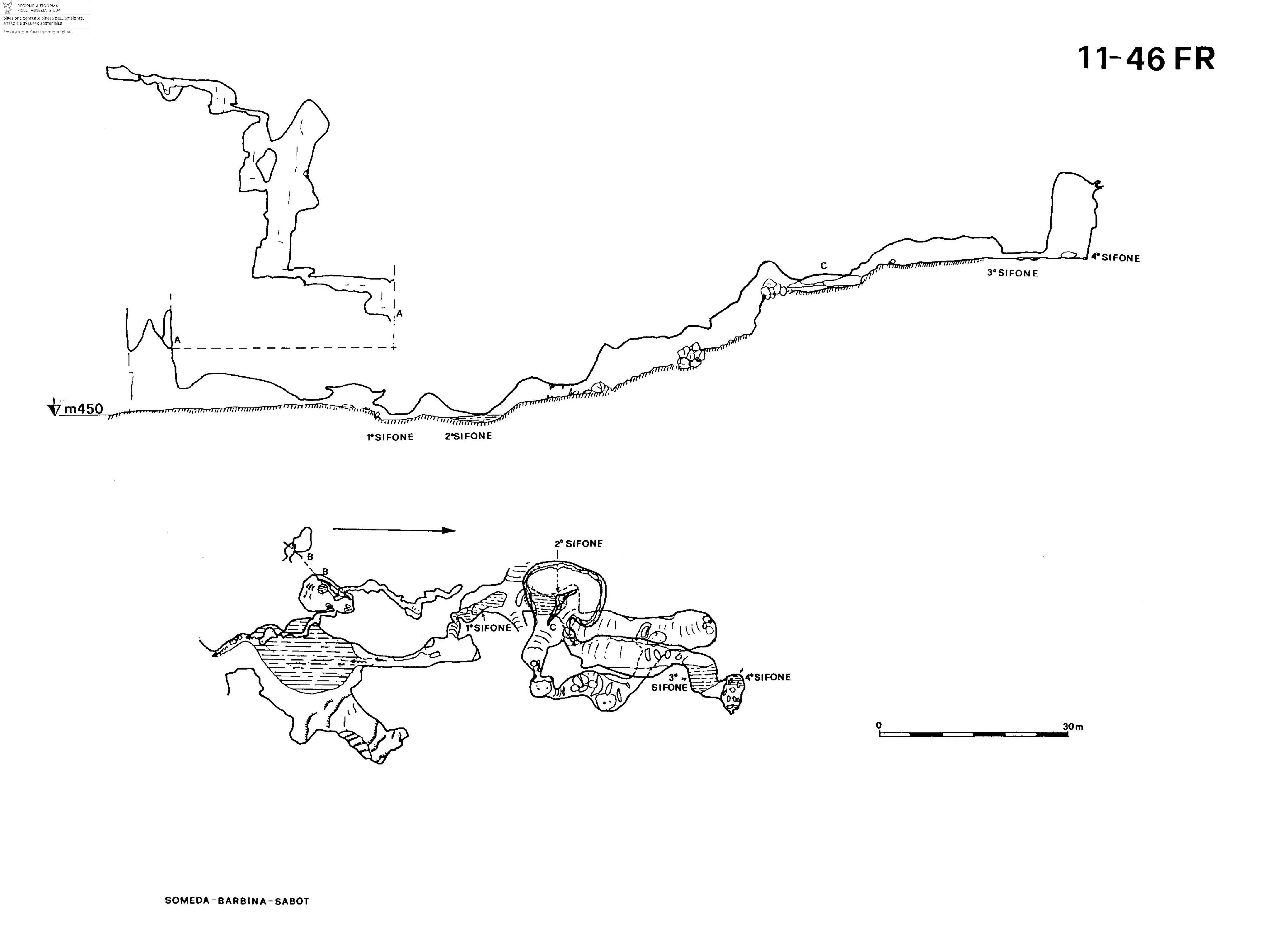

Sviluppo planimetrico: 263 m

Dislivello positivo: 50 m

Profondità: 6 m

Dislivello totale: 56 m

Quota fondo: 429 m

Ingresso principale

Data esecuzione posizione: 17/02/2022

Presenza targhetta: Si Area geografica: Prealpi Giulie Comune: Torreano Area provinciale: Udine Metodo rilevamento: STRUMENTALE -> GPS Lat. WGS84: 46,148981 Lon. WGS84: 13,404366 Est RDN2008/UTM 33N: 376779.005 Nord RDN2008/UTM 33N: 5111838.012 Quota ingresso (s.l.m.): 435 m

Geologia e Geomorfologia

Caratteri fisiografici

Ubicazione: Prealpi Giulie

Area carsica: San Pietro al Natisone (C) Morfologia: rilievo collinare Geomorfologia: ripiano – terrazzo Idrologia: corso d'acqua temporaneo (attuale) Contesto attuale: boschivo Distanza dal mare: >10.000 m Distanza da fonte d'acqua: <500 m Note caratteri fisiografici:

La cavità si sviluppa in un bancone carbonatico (Megastrato di Vernasso) del Flysch del Grivò (Paleocene-Eocene)

Caratteri interni

Andamento: Semplice orizzontale

Pozzi: No

Planimetria: articolata: più vani

Ampiezza piano calpestabile: circa 500 mq m

Tipologia terreno calpestabile: limoso prevalente

Grotta turistica: No

Concrezionamento: scarso / assente

Acqua interna: Sì

Note caratteri interni:

L'idrografia interna è stata modificata con gli interventi di scavo di inizio Novecento (cfr articoli di E. Feruglio, 1920, 1921)

Ingressi

Ingresso 1

Lat. WGS84: 46,148981

Lon. WGS84: 13,404366

Quota ingresso: 435 m s.l.m.

Morfologia: piede di parete

Terreno superficie esterna: limoso/argilloso prevalente

Archeologia

Data

1893Autore

Achille TelliniConservati

-Pubblicati

-Note

Nel corso della visita alla cavità A. Tellini (1899a, p. 9) effettuò alcuni sondaggi "in più punti del suolo" senza risultato. All'esterno della cavità era al tempo presente un piccolo muro a secco posto a chiusura dell'ingresso. Lo studioso cita anche la presenza di tre grossi anelli di ferro infissi nella roccia in corrispondenza della parete che si innalza verticalmente al di sopra dell'ingresso della cavità.Indagine

Tipologia di indagine: recupero

Stratigrafia: no

Area indagine: parziale

Cronologia: Basso Medioevo

Materiali

Metallici: 3 anelli in ferro a sezione quadrata infissi tramite piombatura nella parete rocciosa che si sviluppa verticalmente al di sopra dell'ingresso della cavità.

Bibliografia: Borzacconi 2020; Monai 2019; Tellini 1899a.

Note

Allo stesso periodo basso medievale sembrano riferirsi sia la strutturazione gradonata del sentiero che conduce al pianoro sovrastante la cavità, localmente noto come "la scalinata", sia alcuni reperti in ceramica rinvenuti nel corso dello scavo condotto da E. Feruglio nel 1921 e attualmente conservati presso il deposito del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano (Monai 2019).Data

1908-1909Autore

Giovanni Battista De GasperiConservati

NoPubblicati

SiNote

G. B. De Gasperi negli anni 1908-1909 visitò almeno tre volte la cavità. Nel 1909, oltre ad aver eseguito il rilievo dei rami alti della grotta raggiunti per mezzo di una scala, effettuò anche alcuni sondaggi di scavo che si conclusero però con esito negativo.Indagine

Tipologia di indagine: recupero

Stratigrafia: no

Area indagine: parziale

Materiali

Bibliografia: De Gasperi 1916, 1910.

Note

G. B. De Gasperi riporta la notizia, a lui riferita, del precedente rinvenimento all'interno della cavità "dei pezzi di ferro ed un ordigno che parrebbe, stando alla descrizione, di bronzo. Sembra trattarsi ad ogni modo di oggetti recenti ed appartenenti forse ad un originale che è fama abbia lassù abitato parecchio tempo in romitaggio, dedicandosi alla coltivazione di quelle poche piante che ancora di vedono nella spianata davanti alla grotta" (De Gasperi 1910, p. 68).Data

1914Autore

Giovanni PiacentiniConservati

NoPubblicati

SiNote

In E. Feruglio (1921, p. 3) si riporta la notizia di scavi realizzati da G. Piacentini nel 1914, conclusisi con esito negativo.Indagine

Tipologia di indagine: recupero

Stratigrafia: no

Area indagine: parziale

Materiali

Bibliografia: Feruglio 1921.

Data

1920-1921Autore

Egidio Feruglio, Società Italiana di Paleontologia Umana, Regia Sopraintendenza ai musei e scavi del VenetoConservati

SiPubblicati

SiNote

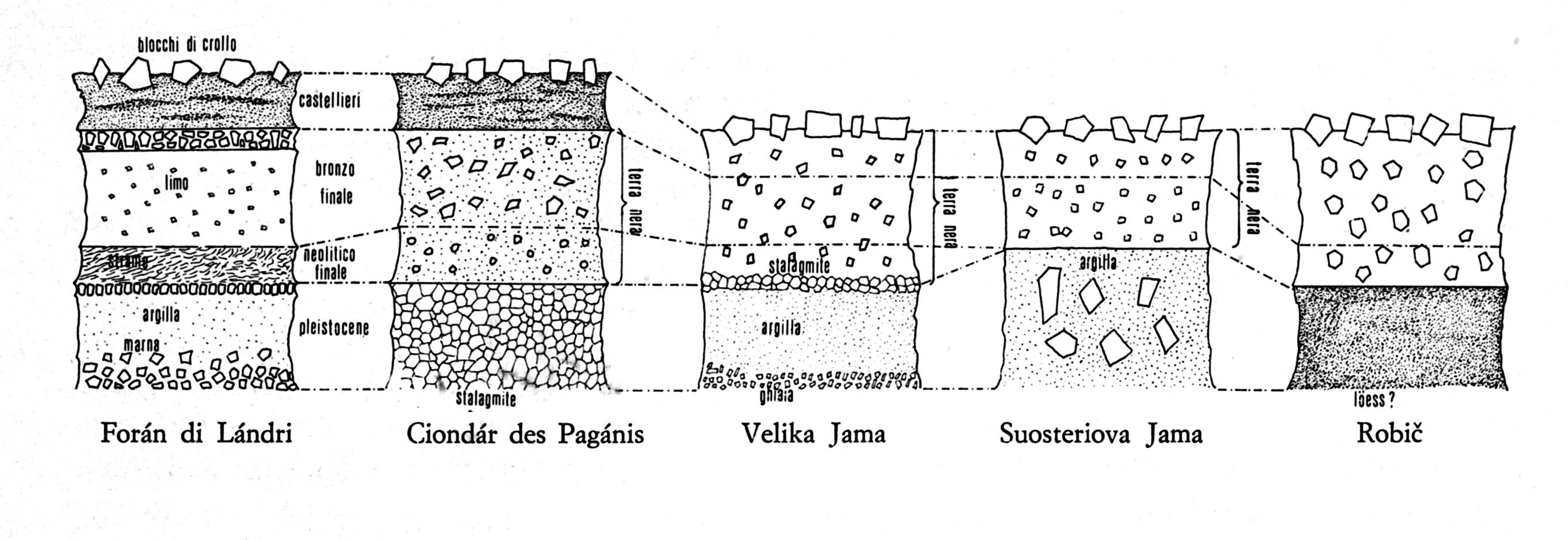

Nel 1920 E. Feruglio eseguì alcuni sondaggi conoscitivi praticati sia all’ingresso che all’interno della sala principale in corrispondenza del "fondo della cavità sulla destra del rigagnolo che traversa la grotta" e nel vano orientale, ove venne raggiunto il livello posto al di sotto di uno spesso crostone stalagmitico. L'esito positivo delle indagini (con il recupero di reperti ceramici, litici, resti faunistici) motivò l’approfondimento delle indagini. Nel 1921 venne quindi eseguito uno scavo estensivo nella cavità, il cui piano di calpestio venne preventivamente suddiviso in diverse sezioni (Ingresso, Vestibolo, Interno) a loro volta frazionati in settori e sub-settori identificati da lettere dell’alfabeto. Le indagini si concentrarono in particolare nella sala centrale della cavità suddivisa nel settore nord-est (A: a, b), centrale (B: d, e), e nord-ovest (C: f, k). La stratigrafia messa in luce in (A) ha evidenziato una sequenza completamente differente da quella complessivamente attestata nei settori (B) e (C). Da segnalare, per la prima volta nelle ricerche in grotta nel Friuli, la disponibilità di piante e sezioni stratigrafiche puntualmente descritte e rappresentate graficamente.Indagine

Tipologia di indagine: scavo stratigrafico

Stratigrafia: sì

Affidabilità della stratigrafia: bassa Area indagine: parziale Settore: Settore nord-est (A: a, b) Cronologia: Pleistocene

Materiali

Ceramici: frammenti ceramici (intrusivi)

Paleontologici: resti di Ursus spelaeus

Botanici: carboni

Bibliografia: Roma 2020; Visentini 2020a; Roma et alii 2019; Maddaleni 2018, 2017; Dalla Vecchia 2008; Bon et alii 1991; Bressan 1987a; Feruglio 1921, 1920.

Depositi materiale

Situazione dei materiali: conservati

Denominazione deposito: Museo Friulano di Storia Naturale; Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli.

Indirizzo deposito: via Sabbadini n. 22-32, 33100-Udine; piazza Duomo n. 13, 33043-Cividale del Friuli (Ud)

Note

La presenza di tracce di lavorazione nel canino di Ursus spelaeus rinvenuto nel settore (A) e descritto da E. Feruglio (1921, p. 23, fig. 10, 4) vengono messe in dubbio da una recente revisione preliminare effettuata da G. Petrucci (2019). Incerti rimangono altresì i dati relativi alla provenienza di tale reperto, posto che il cartellino originale che lo accompagna fa riferimento a livelli stratigrafici intercettati esclusivamente in relazione al settore (B-C). Il rinvenimento di frammenti ceramici in associazione ai resti di Ursus spelaeus viene interpretato da E. Feruglio (1921, p. 11) in funzione del rimaneggiamento del deposito pleistocenico.Indagine

Tipologia di indagine: scavo stratigrafico

Stratigrafia: sì

Affidabilità della stratigrafia: bassa Area indagine: parziale Settore: Settore centrale (B: d, e, h)-Settore nord-ovest (C: f, k). Cronologia: Preistoria, Protostoria, Età Romana, Medioevo Periodo: Neolitico?, Eneolitico-età del Bronzo, Seconda età del Ferro, Età medio-tardo imperiale (III-IV secolo), Alto Medioevo (VII secolo)

Materiali

Ceramici: tra i poco frequenti reperti ceramici lavorati a mano si segnalano: 1 frammento di recipiente profondo con orlo ispessito all'esterno e impressioni digitali sul bordo, 1 frammento di orlo con impressioni strumentali al di sotto dell'orlo (riferibili al III millennio a.C.); 1 ansa a nastro su recipiente carenato con orlo everso e bordo arrotondato (che mostra confronti con tipi ceramici dell’età del Bronzo), fondi piatti. Tra i materiali ceramici lavorati al tornio si riconoscono: olle con orlo esoverso e gola poco marcata con impasto grossolano ricco di inclusi calcitici (riferibili al III-IV secolo) e olle con orlo verticale e superfici lisciate mediante l’uso di una stoffa ruvida e successivamente decorate a spazzolatura, con inclusi calcitici più selezionati (riferibili al periodo alto medievale).

Litici: industria in selce comprendente 1 grattatoio, 1 lama ritoccata (Del Fabbro 1975, p. 26, fig. 14), alcune schegge irregolari, 1 ciottolo con tracce di picchiettatura? interpretabile quale possibile percussore.

Metallici: 1 fibula tipo Certosa, 1 spillone, 1 armilla, 1 anello di piccole dimensioni in bronzo; strumenti tra cui 1 scalpello in bronzo e alcuni manufatti in ferro tra cui risulta compresa 1 punta di lancia?; 3 reperti metallici frammentari di incerta determinazione.

Paleontologici: resti faunistici riferibili in prevalenza a Capra hircus, Ovis aries, Ovis vel Capra, Sus scrofa (maiale), Bos taurus (bue). Tra i selvatici è attestata una presenza sporadica di Cervus elaphus (1 cubito). Scarsi anche i resti riferibili a Aves sp.

Botanici: resti vegetali associati al livello di origine organica definito "letto di strame marcio": Pteridium aquilinum, Quercus robur (identificabile in Quercus petraea), Fagus sylvatica, Castanea sativa.

Osso/Corno: strumenti in osso tra cui alcuni punteruoli, alcune diafisi in osso con tracce di lavorazione (intaccature?), "un pezzo di costola, con traccia di combustione, tagliata in forma di larga spatola, corrosa ad una estremità" (Feruglio 192, p. 22).

Bibliografia: Borzacconi 2020; Roma 2020; Visentini 2020a, b; Roma et alii 2019; Maddaleni 2018, 2017; Visentini, Maddaleni 2008; Pettarin 1999; Bressan 1988, 1987a; Del Fabbro 1975a; Feruglio 1921, 1920.

Depositi materiale

Situazione dei materiali: parzialmente dispersi

Denominazione deposito: Museo Friulano di Storia Naturale; Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli; Circolo Speleologico e Idrologico Friulano.

Indirizzo deposito: via Sabbadini n. 22-32, 33100-Udine; piazza Duomo n. 13, 33043-Cividale del Friuli (Ud); via A. Diaz n. 58, 33100-Udine.

Note

I materiali archeologici e i resti faunistici complessivamente recuperati negli scavi (la cui revisione risulta attualmente in corso) vengono discussi unitariamente stante l'assenza per gli stessi delle specifiche indicazioni di provenienza (settore, livello stratigrafico) (Visentini, Maddaleni 2008; Roma 2020). Tra i materiali litici in pietra pesante si segnala: 1 pendente subrettangolare in arenaria scistosa di colore grigio-verde con foro passante per la sospensione; 1 lastra in arenaria di forma irregolare con una faccia piana recante, sulla faccia opposta, una serie di incavi di forma subcircolare/ellittica interpretati come artificiali? e di incerta funzione (Feruglio 1921, p. 18, 20). Appare inoltre presente 1 sporadica perla in pasta vitrea.Data

Anni Cinquanta-Primi Anni DuemilaAutore

Circolo Speleologico e Idrologico FriulanoConservati

NoPubblicati

SiNote

I sopralluoghi realizzati negli anni dai soci del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, anche con la realizzazione di nuovi sondaggi di scavo (Del Fabbro 1975b), hanno evidenziato lo stato di forte disturbo dei depositi residuali presenti nella grande sala che si incontra superato il vestibolo. I livelli originari sono stati infatti interessati dall’azione erosiva esercitata dalle acque di ruscellamento interne deviate dagli scavi di E. Feruglio (1921), oggi formanti un laghetto esteso su buona parte del settore (B) e (C), e da rimaneggiamenti conseguenti all’apertura di scavi non autorizzati. In merito va ricordato che alla cavità risulta oggi apposto un vincolo archeologico da parte del Ministero per i Beni e la Attività Culturali con atto datato 29 dicembre 1994 (nr. trascrizione conservatoria 13734).Indagine

Stratigrafia: no

Materiali

Bibliografia: Maddaleni 2018, 2017, 2010; Russo, D'Andrea 2008; D'Andrea 1992; Del Fabbro 1975b; Caracci, Moro 1960.

Data

2018Autore

Associazione Speleologica Forum Julii SpeleoConservati

SiPubblicati

NoNote

Recupero di emergenza effettuato in corrispondenza dei livelli superficiali della cameretta localizzata sul fondo della sala principale spazialmente prossima al primo sifone.Indagine

Tipologia di indagine: recupero

Stratigrafia: no

Area indagine: parziale

Settore: cameretta localizzata sul fondo della sala principale

Strato: superficie

Materiali

Ceramici: alcuni frammenti ceramici (inediti)

Paleontologici: alcuni resti faunistici (inediti).

Bibliografia: Roma et alii 2019.

Depositi materiale

Situazione dei materiali: conservati

Denominazione deposito: Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli

Indirizzo deposito: piazza Duomo n. 13, 33043-Cividale del Friuli (Ud)

Descrizione e rilievo

Breve descrizione del percorso d'accesso

La Grotta Foran di Landri si apre sul fianco destro della valle del Ciarò di Prestento, ai piedi di una parete rocciosa alta una cinquantina di metri.

Descrizione dei vani interni della cavità

L'ingresso è assai ampio e da' in una specie di vestibolo dal quale si entra in una sala vagamente circolare larga una cinquantina di metri.

Sul fondo della sala, da un sifone fuoriesce un ruscello che attraversa la grotta e si getta nel sottostante rio Foran.

Nel vestibolo della grotta, sopra l'ingresso della sala principale, a 11 metri dal suolo, si apre un cunicolo che sbocca in una saletta sormontata da un ampio camino.

Il Foran di Landri è scavato nella brecciola calcarea dell'eocene, forse al contatto di qusta roccia con uno strato (o forse lente) di marna grigia scagliosa. Tale marna compare sul fondo di un canale che si stacca a Nord-Est della sala.

AGGIORNAMENTO del 1990/91:

nuove esplorazioni compiute fra il 1989 ed il 1991 hanno portato alla scoperta e al rilevamento di nuovi rami di questo sistema sotterraneo.

Riassumendo, sono stati rilevati, nella parte alta, rami per un totale di 72 metri di sviluppo planimetrico positivo e, oltre il sifone, 131 metri di gallerie con un dislivello di 25 metri positivi.

La parte più bella della grotta è quella che si trova oltre il sifone: ci sono marmitte, vaschette, colate calcitiche ed una sala riccamente concrezionata. La galleria in questa parte della cavità assume un andamento a spirale per poi sfociare verso il terzo sifone a Nord.

La prima esplorazione di questi rami è stata effettuata nel 1989, approfittando dell'inverno molto secco che ha permesso di svuotare il primo e il secondo sifone, con una semplice pompa ad immersione alimentata da una motogeneratore.

Alla fine del gennaio 1991, rivuotati i due sifoni, si è finito di rilevare la grotta e poi si sono cercate nuove prosecuzioni, la più evidente delle quali è un quarto sifone alla base del camino finale.

In data 5 luglio 1995 ci è stata trasmessa la copia (allegata alla scheda catastale) del decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali con il quale è stato imposto il vincolo archeologico, ai sensi della legge 1089/1939, sulla grotta Foran di Landri, nei comuni di Faedis e Torreano.

Fotografie/immagini

Bibliografia

Paola Visentini, Paolo Maddaleni

Circolo Speleologico e Idrologico Friulano - Udine, Provincia di Udine - Assessorato all'Ambiente (2008)

Biblioteca del CSR

Collocazione: In "Il fenomeno carsico delle Prealpi Giulie Settentrionali". Mem. Ist. Spel., s. II, XX, 2008, pp. 91-95.

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Keyword: Preistoria, Prealpi Giulie

In seguito a ricerche effettuate fra l'Ottocento e il Novecento si è ipotizzato un probabile utilizzo come grotta sepolcrale

Carlo Finocchiaro (1971)

Biblioteca del CSR

Collocazione: in Enciclopedia Monografica della Regione F.V.G., 1: 173-190

Categorie: Antropospeleologia, Geospeleologia e carsismo

Indici: Aree carsiche, Geomorfologia e speleogenesi, Archeologia

Keyword: carsismo, geologia, geomorfologia

rapida descrizione morfologica della grotta

Vigevani A.

GEAP ed. (1990)

Collocazione: In: VediFriuli, Fiume Veneto (Pn)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Guida turistica del Friuli di cui si illustrano le principali testimonianze storico-archeologiche e artistiche. Non privi di inesattezze sono i brevi cenni ai siti archeologici noti, quali ad es. l’attribuzione al Paleolitico Medio del Riparo di Biarzo (sulla base di schegge in selce ivi rinvenute). Si citano inoltre: le Grotte di Pradis (solo localizzate nella mappa di distribuzione dei siti), il Foràn di Landri (attribuito all’età del Bronzo-età del Ferro) e l’Ipogeo celtico di Cividale (illustrato in foto).

Guidi P. (a cura di)

Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, Provincia di Udine (1997)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel capitolo "Antropospeleologia", uno specifico paragrafo, a cura di Muscio, viene riservato alla discussione dei dati bibliografici disponibili in letteratura in merito alle ricerche speleologiche in cavità del Friuli associate ad evidenze di tipo paletnologico e/o paleontologico. I titoli recensiti vengono forniti secondo un elenco analitico per autore, composto di 194 voci in totale, che riprende e aggiorna il precedente lavoro bibliografico redatto da Guidi (1973). Di ciascuna voce bibliografica vengono forniti: brevi indicazioni sulle evidenze (paletnologiche e/o paleontologiche) più significative emerse, note riassuntive dei principali argomenti trattati, indicazione degli specifici contesti in grotta menzionati, citati secondo il numero identificativo del Catasto Grotte del Friuli (sigla Fr).

Maddaleni P.

Museo Friulano di Storia Naturale (2017)

Collocazione: Gortania. Geologia, Paleontologia, Paletnologia, 38: 85-120, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel contributo viene offerta una prima revisione sistematica dei dati disponibili per le circa 50 principali cavità di interesse paleontologico e paletnologico attestate in Friuli. Alla ricchezza dei siti (grotte e ripari) presenti in tale comparto territoriale contraddistinto da una peculiare conformazione geologica, si associa una disomogenea e talora lacunosa disponibilità di dati, a volte inediti e spesso giunti a noi privi dei necessari riferimenti contestuali oltre che di datazioni radiometriche, in quanto frutto di ricerche datate, svoltesi a partire dalla fine dell’Ottocento-primi del Novecento. Se nella maggior parte dei casi l’inquadramento crono-culturale dei siti può oggi basarsi solo sull’analisi tipologica dei materiali a noi giunti (ceramica, industria litica in primis), casi-studio di particolare interesse sono rappresentati dal Riparo di Biarzo, Grotta di Cladrecis e alcune cavità dell’Altopiano di Pradis (Grotta del Clusantin, Grotta del Rio Secco) oggetto in anni recenti di scavi sistematici e studi post-scavo multidisciplinari. Nel contributo l’avvio della revisione della bibliografia e dell’analisi delle collezioni di materiali conservati presso diversi Istituzioni (Museo Friulano di Storia Naturale e Circolo Speleologico e Idrologico Friulano) viene inteso quale primo passo di progetto di più ampia portata focalizzato sullo studio delle grotte in Friuli che dovrà necessariamente prevedere anche la programmazione di nuove ricerche sul territorio. Nella parte conclusiva del lavoro viene fornito anche un elenco delle cavità che hanno restituito solo reperti faunistici olocenici.

Borzacconi A.

Civici Musei di Udine, Museo Archeologico e Museo Friulano di Storia Naturale. Lithostampa ed. (2020)

Collocazione: In: Muscio G., Visentini P. (a cura di), Antichi abitatori delle grotte in Friuli. La Preistoria nelle cavità delle Prealpi Giulie, Catalogo della Mostra, Castello di Udine marzo 2021- febbraio 2022, 63-81, Pasian di Prato (UD)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

L'A. propone alcune riflessioni preliminari sulla frequentazione di grotte e ripari del Friuli in un ampio orizzonte cronologico che abbraccia i secoli compresi tra il periodo tardoromano e l'età medievale. A partire dalla bibliografia specialistica disponibile, spesso connessa a indagini sul campo portate avanti da gruppi speleologici (Circolo Speleologico e Idrologico Friulano in particolare), vengono proposte alcune osservazioni tecno-tipologiche di dettaglio sui materiali ceramici, spesso inediti, rinvenuti nel corso di tali attività esplorative. Numerose sono i contesti ipogei con evidenze tardoantiche-medievali passati in rassegna, indicativi di un rinnovato interesse per le cavità da parte dell'uomo, dopo un periodo di sostanziale abbandono durante l’epoca romana, rispondente a nuove modalità insediative e a diversi criteri di organizzazione della viabilità nel territorio, in cui grotte e ripari insieme a castra e castella contribuiscono a formare un sistema difensivo integrato.

Bressan F.

Museo Friulano di Storia Naturale (1987)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Catalogo analitico dei reperti osteologici presenti nelle collezioni museali, suddivisi in base alla località di provenienza e alla relativa specie di appartenenza. Numerose sono le località in grotta comprese nello studio, oggetto di indagini da parte del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano sin dalla fine dell'Ottocento. Nelle premesse introduttive si sottolineano le gravi lacune documentarie che contraddistinguono i vari repertori faunistic, giunti in museo privi di dati contestuali e stratigrafici a causa della natura non sistematica delle indagini di scavo al tempo condotte.

Bressan F.

Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia. Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, Provincia di Udine (1997)

Collocazione: In: Muscio G. (a cura di), Il Fenomeno carsico delle Valli del Natisone (Prealpi Giulie - Friuli), s.2, 9: 15-20, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nell'articolo vengono passati in rassegna i più significativi siti preistorici in cavità delle Valli del Natisone, con particolare riferimentio a quelli "storici" scoperti dai soci del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano nei primi anni del Novecento, i cui materiali sono in più casi divenuti l'oggetto di studi di revisione da parte dello stesso A.. Ampio risalto viene inoltre riservato al Riparo di Biarzo, il solo sito ad essere stato oggetto di scavi stratigrafici in tempi più recenti. Nella parte terminale dell'articolo viene fornito un elenco dei siti in grotta che hanno restituito resti faunistici.

Paolo Maddaleni

Circolo speleologico e idrologico friulano (2018)

Collocazione: Mondo Sotterraneo, n.s. 42 (1-2): 55-82, Udine

Link: http://www.csif.it/easynet/Archivi/CSIF/Pdf/0000/263.PDF

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel contributo si offre una sintesi della storia delle ricerca svolte dal Circolo Speleologico e Idrologico Friulano in oltre un secolo di attività nei siti in grotta di interesse paletnologico/paleontologico del Friuli, con particolare riferimento al settore delle Prealpi Giulie. Nel Catalogo dei siti citati nel testo vengono fornite, in ordine cronologico, le informazioni storiche e bibliografiche disponibili per ciascun contesto, anche corredate da illustrazioni di documenti o foto originali, con rimandi ad altro contributo (Maddaleni 2017) per l’approfondimento degli aspetti propriamente paletnologici e paleontologici in essi rilevati. Nell'ultima parte del lavoro sono raccolte informazioni relative ad altri siti di ambito sia regionale (tra cui l'Ipogeo celtico di Cividale) che extraregionale, divenuti negli anni oggetto delle ricerche del Circolo Speleologico udinese.

Dalla Vecchia F. M

Museo Friulano di Storia Naturale. Pubblicazioni (2008)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel Volume è presente un excursus sulla storia dei vertebrati del Quaternario (Olocene escluso) in Friuli, condotto sulla base di precedenti studi disponibili in letteratura. L'A. in riferimento alle associazioni di vertebrati pleistocenici (Pleistocene Superiore) rinvenute in numerosi contesti in grotta del territorio friulano, sottolinea come la valenza scientifica delle stesse risulti spesso inficiata dall'assenza dei dati stratigrafici di provenienza, non sistematicamente registrati nel corso dei primi scavi effettuati tra Otto- e Novecento ma anche in anni più recenti (es. Grotte Verdi di Pradis). Al polo opposto si pongono i dati disponibili per alcuni contesti oggetto di indagini di scavo stratigrafiche approfondite, quali la Grotta del Rio Secco e la Grotta del Clusantin (Altopiano di Pradis) e il Riparo di Biarzo (Valli del Natisone). Particolarmente diffusa tra le specie rinvenute nei siti ipogei appare l’Orso delle Caverne (Ursus spelaeus), che in uno specifico caso (Abisso di Viganti: materiali andati dispersi dopo la rotta di Caporetto) appare in associazione con il ghiottone (Gulo gulo), animale non comune indicatore della presenza al tempo di un clima rigido e di un ambiente di tundra. Si segnala che la cavità indicata nel testo come Mala Jama corrisponde alla Mala Pec (materiali in deposito presso il Museo Friulano di Storia Naturale).

Bon M., Piccoli G., Sala B. (1991)

Collocazione: Memorie di Scienze Geologiche, 43: 185-231, Padova

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Catalogo ragionato dei vertebrati fossili del Quaternario dell'Italia nord-orientale (Tre Venezie). Dei numerosi siti friulani compresi nello studio, alcuni vengono ampiamente discussi (Pleistocene Superiore: Grotte Verdi di Pradis, Velika Jama; Olocene Antico: Riparo di Biarzo), altri solo brevemente menzionati tra i "Rinvenimenti minori".

Musoni F.

Circolo speleologico e idrologico friulano (1905)

Collocazione: Mondo Sotterraneo, 1 (5) (mar.-apr. 1905): 89-99, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel descrivere la cavità l'A. dedica ampio spazio alla storia delle ricerche preistoriche ed ai risultati raggiunti, descrivendo in particolare i reperti ceramici e i manufatti in osso, oltre ad un frammento di conchiglia (identificata in Mytilus edulis) rinvenuti e proponendo una prima classificazione dei resti faunistici. L'utilizzo antropico della grotta, allora attribuita al Neolitico (come più antica fase di frequentazione attestata), appare comprovato dal rinvenimento di almeno tre distinti depositi di ceneri e legno combusto, questi ultimi oggi riconosciuti quali possibili tracce residuali dell'utilizzo della cavità per la stabulazione di animali allevati. Quali esempi di grotte preistoriche abitate dall'uomo si citano brevemente per confronto anche il Foràn di Landri e la Grotta di Robič.

De Gasperi G.B.

Circolo Speleologico ed Idrologico Friulano (1916)

Categorie: Antropospeleologia, Biospeleologia, Documentazione speleologica, Geospeleologia e carsismo, Paleontologia, Speleologia tecnica

Indici: Archeologia, Botanica, Fauna, Geomorfologia e speleogenesi, Guide e narrativa, Leggende, folklore, culto, Storia della speleologia

Nel volume è presente un catalogo descrittivo di tutte le più significative cavità e voragini del Friuli discusse secondo l'area geografica di appartenenza. Dove disponibili, l’A. riporta specifici riferimenti alla storia delle ricerche e alle eventuali indagini paletnologiche in esse effettuate, comprensivi delle relative citazioni bibliografiche. Il capitolo finale appare riservato all’analisi dei resti umani, dei fossili e della fauna vivente sino ad allora rinvenuti nelle grotte friulane. (Edito anche come "Memorie Geografiche di G. Dainelli", 30: 1-220)

Petricig P.

Cooperativa Lipa ed. (1998)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Studio sulla Pre-Protostoria della Slavia friulana, in cui vengono compresi i territori di Friuli e Slovenia in passato strettamente interconnessi, oltre a limiti geografici attuali, sul piano delle relazioni culturali. Numerosi i siti in grotta citati: dalle rare cavità frequentate nel Paleolitico Superiore (Grotte Verdi di Pradis, Riparo di Biarzo) e nel Mesolitico e Neolitico (Riparo di Biarzo, Grotta di Cladrecis), sino alle numerose grotte del Friuli orientale cronologicamente attribuibili, pur in quadro documentario non privo di lacune e incertezze, all'età dei metalli (Eneolitico-età del Bronzo). Tra questi ultimi figurano la Velika Jama (per cui si esclude la datazione al Neolitico), la Grotta di Robič, la Šuošteriova Jama, il Ciòndar des Paganis, la Grotta di Paciuch e il Foràn di Landri. A tali contesti vengono dedicati specifici paragrafi di approfondimento in relazione alla storia delle ricerche, ai materiali emersi e agli studi sistematici più aggiornati disponibili in letteratura.

Corbanese G.G.

Del Bianco ed. (1983)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nella trattazione, organizzata in senso cronologico, e corredata da mappe di distrubizione dei siti archeologici per ciascuno dei periodi considerati, sono presenti informazioni spesso imprecise quando non errate in relazione all'attribuzione crono-culturale dei vari contesti archeologici friulani citati, tra cui numerosi sono quelli in grotta.

Rupel L.

Cooperativa Lipa ed. (2000)

Collocazione: In: Petricig P. (a cura di), Valli del Natisone/Nediške doline. Ambiente, Cultura materiale, Arte, Tradizioni popolari, Lingua, Storia, 247-261, San Pietro al Natisone (Ud)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

L'A., servendosi dei dati disponibili in letteratura, offre un excursus diacronico (dalla Preistoria al Medioevo) delle evidenze archeologiche (siti, ritrovamenti) attestate nelle Valli del Natisone, aggiornato alle più recenti scoperte. Numerosi sono i contesti in grotta citati a partire dal Riparo di Biarzo, il sito più antico delle Valli (dal Paleolitico Superiore finale) e l'unico ad essere stato indagato sistematicamente con moderni metodi scientifici. In più casi i riferimenti cronologici alle cavità di interesse preistorico, oggetto di vecchie indagini, presentano delle incertezze o imprecisioni riconducibili alla lacunosità dei dati contestuali al tempo raccolti oltre che alla disponibilità, al tempo della stesura del contributo, di revisioni solo parziali dei complessi di materiali rinvenuti, oggi superate da studi più aggiornati.

Moro R.

Società Filologica Friulana (1960)

Collocazione: Sot la Nape, 12 (2) (apr.-giu. 1960): 44-46, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nella nota, dopo una breve descrizione della cavità, anche conosciuta con il nome di "Grotta del Calzolaio” (dallo sloveno "suoster": "calzolaio"), di cui si sottolinea l'ottimale localizzazione in rapporto alla via naturale di transito rappresentata dal corso del Natisone, l’A. apre un’ampia digressione generale, priva di specifici riferimenti contestuali, sulla frequentazione di lunga durata della grotta (dalla Preistoria all’epoca romana e al Medioevo). Nella discussione sono presenti anche rimandi al più ampio quadro territoriale delle Valli del Natisone e solo brevi riferimenti ad alcune tra le principali stazioni pre-/protostoriche in grotta note nell’area, tutte erronamente attribuite al Neolitico (Velika Jama, Ciòndar des Paganis, Foràn di Landri) fatta eccezione per la Grotta di Robič (età del Bronzo) e la più tarda Grotta di San Giovanni d'Antro (Medioevo). Solo breve spazio, nella parte conclusiva del contributo, viene dedicata all’illustrazione dei materiali, peraltro scarsi, emersi nel corso delle indagini condotte dall’A. insieme a Bernardo Chiappa nel corso del 1958, nel settore della cavità prossimo all'ingresso: una scheggia in selce e due frammenti vascolari (uno lavorato a mano e uno lavorato al tornio) di epoche diverse, non meglio definite.

Ponton M.

Civici Musei di Udine, Museo Archeologico e Museo Friulano di Storia Naturale. Lithostampa ed. (2020)

Collocazione: In: Muscio G., Visentini P. (a cura di), Antichi abitatori delle grotte in Friuli. La Preistoria nelle cavità delle Prealpi Giulie, Catalogo della Mostra, Castello di Udine marzo 2021- febbraio 2022, 35-45, Pasian di Prato (UD)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Le caratteristiche geologiche e le morfologie originali delle Prealpi e, in primis, delle Prealpi Giulie meridionali, rappresentano insieme alla facilità di accesso, alla buon esposizione e alla disponibilità di corsi d’acqua, dei fattori ottimali che nel tempo hanno favorito la frequentazione umana in tale comparto territoriale, la quale ha privilegiato sia i ripiani costituiti da depositi alluvionali localizzati in corrispondenza dei terrazzi fluviali sia, in particolare, le cavità e i ripari rocciosi. L’A. partendo quindi dalla dettagliata illustrazione del fenomeno del carsismo, a cui si deve la formazione e sviluppo delle numerose cavità presenti nell’area, passa quindi in rassegna alcuni tra i più significativi contesti ipogei (grotte e ripari) con evidenza di frequentazione umana, descrivendone le specifiche caratteristiche geo-morfologiche.

Cannarella D.

Istituto per l'Enciclopedia del Friuli - Venezia Giulia (1984)

Collocazione: Enciclopedia Monografica del Friuli-Venezia Giulia. Aggiornamenti. La ricerca scientifica, 1: 427-488, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Rassegna storica sulle ricerche paletnologiche e paleontologiche svolte in regione, con particolare riguardo all’area del Carso triestino. Per il territorio friulano l'A. cita, tra i siti in grotta, i principali contesti “storici” del Friuli orientale indagati dai soci del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano a partire dai primi del Novecento, i quali, inizialmente riferiti al Neolitico, in base alle più recenti revisioni dei materiali, - tra cui si ricordano quelle portate avanti da Bressan presso il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine -, vengono ora attribuiti all’età dei metalli (età del Bronzo ed età del Ferro). Tra i siti divenuti oggetto di scavi sistematici in anni più recenti sono menzionati le Grotte Verdi di Pradis, il Riparo di Biarzo e la Grotta di Cladrecis.

De Piero G.

Chiandetti ed. (1985)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Opera divulgativa dedicata alla Preistoria del territorio friulano. Dopo un capitolo introduttivo in cui si offrono cenni di inquadramento geologico, l'A. passa in rassegna i siti preistorici friulani più rappresentativi di ciascuna fase culturale crono-culturale (dal Paleolitico all’età dei metalli), tra cui numerosi sono quelli in cavità. Da sottolineare è la presenza di notazioni, corredate da rimandi bibliografici, spesso imprecise quando non del tutto errate: tra gli esempi, l'inquadramento del Ciòndar des Paganis nel Paleolitico Medio, e la pressoché esclusiva attribuzione alla sola fase neolitica delle altre cavità citate. Tra i “Ritrovamenti preistorici di vario genere” sono menzionati anche la Bus de le Anguane (Maniago) e la grotta Clap dal Lof (Cavazzo Carnico). Quest’ultima, menzionata da Marinoni, non venne più rintracciata nelle ricerche compiute alla fine dell’Ottocento. Le indagini condotte nell’area circostante portarono al solo rinvenimento di un riparo giudicato privo di interesse sia paletnologico che paleontologico.

Stacul G.

Atti della Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia (1983)

Collocazione: In:Atti del Convegno sulla Preistoria del Friuli-Venezia Giulia, Trieste, aprile 1981, 4 (1978-1981): 231-236, Pisa

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nota sulla storia delle ricerche intraprese nel Friuli orientale. L’A., oltre ad una breve menzione delle indagini condotte nelle Valli del Natisone sin dalla fine dell'Ottocento in alcuni importanti contesti in grotta della tarda Preistoria (Velika Jama, Grotta di Robič e Foràn di Landri), ricorda le attività di scavo svolte nel 1981 dal Centro di Antichità Altoadriatiche dell'Università di Trieste alla Grotta di Cladrecis. Di tale contesto si sottolinea la particolarità del quadro culturale emergente, in cui un'industria litica microlitica risulta associata ad una produzione ceramica che, in base ai confronti istituibili con le tipologie vascolari presenti nelle aree contermini, risulta databile al Neolitico Tardo e al Bronzo Antico. Nel sito sono attestati anche strumenti in osso tra cui punteruoli, un ago con cruna e un arpione frammentario a doppia fila di denti.

Cossio A.

Associazione Friulana Ricerche (1979)

Collocazione: Bollettino dell'Associazione Friulana Ricerche, 3: 6-9, Tarcento (Ud)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

La memoria, apparsa postuma, è parte di un manoscritto sulla storia del Friuli rimasto inedito. Nel Boll. dell'A.F.R. è stata pubblicata la parte relativa alla Preistoria del Friuli, ripercorsa a grandi tratti in senso cronologico, non senza imprecisioni. In relazione al Neolitico, descritto quale fenomeno esogeno connesso all'arrivo di popolazioni alloctone ("invasori"), l'A. cita numerosi siti in grotta delle Valli del Natisone, a suo dire l'area più ricca in Friuli di testimonianze riferibili a tale periodo. Rimane incerto se la cavità indicata dall'A. come "Grotta di Pojana" possa corrispondere alla Masariate (Borgo Poiana, Attimis).

Visentini P.

Civici Musei di Udine, Museo Archeologico e Museo Friulano di Storia Naturale. Lithostampa ed. (2020)

Collocazione: In: Muscio G., Visentini P. (a cura di), Antichi abitatori delle grotte in Friuli. La Preistoria nelle cavità delle Prealpi Giulie, Catalogo della Mostra, Castello di Udine marzo 2021- febbraio 2022, 153-169, Pasian di Prato (UD)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

L’A. ripercorre la storia della ricerca paletnologica nelle cavità in Friuli, la cui data di inizio può essere fissata al 1877, anno in cui, in concomitanza con l’istituzione della prima cattedra di Paletnologia in Italia ricoperta da Pigorini, presero avvio le prime esplorazioni, quasi tutte riconducibili all’opera dello studioso Marinoni. Sul finire dell’Ottocento altra figura di spicco da menzionare è quella di Tellini, il quale, prima in forma privata e poi come membro del neonato Circolo Speleologico e Idrologico Friulano pubblicò a puntate nella rivista “In Alto” i risultati delle sue “Peregrinazioni speleologiche”, le quali nel caso del Foràn di Landri e della Grotta di Robič (scoperta anni addietro da de Marchesetti) videro anche l’apertura di alcuni sondaggi scavo. Con il nuovo secolo saranno i naturalisti e geografi del Circolo Speleologico (Musoni, Piacentini, Desio, Feruglio) ad inaugurare una nuova stagione delle ricerche, contraddistinta dalla collaborazione stretta con le istituzioni competenti (Università, Soprintendenza alle Antichità), per la prima volta resa operativa negli scavi alla Velika Jama e i cui esempi più significativi, quanto ad attenzione nella raccolta e registrazione dei dati di scavo, sono rappresentati, in base ai dati documentari a noi pervenuti, dalle indagini condotte da Feruglio al Ciòndar des Paganis, al Fòran di Landri e alla Šuošteriova Jama nella prima metà del XX secolo. Dopo questa intensa fase storica della ricerca paletnologica, complici le alterne vicissitudini del Circolo Speleologico, le indagini conobbero una brusca interruzione, protrattasi almeno sino agli anni Sessanta del Novecento, quando ad opera di alcuni soci del Circolo vennero organizzate nuove ricerche nei siti già noti e programmate alcune analisi tecno-scientifiche di approfondimento.

Pessina A., Carbonetto G.

Vittorelli ed. (1998)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Tra le schede, nella nr. 4-"Grotte Verdi di Pradis e il Piancavallo", ampio spazio viene dedicato al Riparo I delle Grotte Verdi di cui viene illustrata la stratigrafia a partire dai livelli più antichi riferibili al Paleolitico Medio; alla frequentazione umana del Riparo di Biarzo vengono riservate le schede nr. 5 (US 5: livello Epigravettiano finale) e la nr. 6 (UUSS 4-2, livelli Mesolitico e Neolitico) anche con riferimenti alle caratteristiche climatico-ambientali dell'area e alle strategie di occupazione stagionale del sito. Nella scheda nr. 36 -“Le Valli del Natisone nel III millennio a.C.” vengono discusse, con riferimenti alla storia e ai risultati (stratigrafia, materiali) delle ricerche storiche in esse compiute, la Velika jama, il Ciòndar des Paganis e il Foràn di Landri. Nella scheda 37-"Altre cavità del Friuli Orientale” si menzionano, tra gli altri siti, la Šuošteriova Jama, la Grotta di Robič (S. Ilario), la Velika jama e la Grotta di Cladrecis, quest'ultima con specifici riferimenti alle problematiche crono-culturali emerse nel sito il quale, pur con margini di incertezza, sembra essere stato occupato in un periodo compreso tra Mesolitico e Bronzo Antico.

Dreosto V.

Arti Grafiche Friulane ed. (1994)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Volume dedicato alla Preistoria e Protostoria regionale di cui, non senza imprecisioni, vengono illustrati i siti più significativi, discussi in ordine cronologico. Per il Friuli numerose sono le cavità citate con particolare riferimento al settore orientale delle Prealpi Giulie. Da segnalare la grotta denominata erronamente nel testo "Souveteriana", plausibilmente corrispondente alla Šuošteriova Jama.

Montagnari Kokelj E.

Centro Ricerche Carsiche "Carlo Seppenhofer" (2002)

Collocazione: In: Centro Ricerche Carsiche "Carlo Seppenhofer" (a cura di), La valle dello Judrio. Progetto di ricerca speleologica Judrio 2000, 143-154, Gorizia

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel contributo si illustrano i dati cronologici e culturali più significativi derivati dalle indagini di scavo (anni 1981-1982) condotte nella Grotta di Cladrecis nell'alta Valle dello Judrio, territorio, come evidenziato dallo stesso A., rimasto a lungo ai margini della ricerca archeologica regionale. I livelli di frequentazione pre-protostorica della cavità evidenziano, pur in un quadro stratigrafico con aspetti problematici ancora aperti, una frequentazione compresa tra Mesolitico-Neolitico (industria litica) e Neolitico-tardo Eneolitico-Bronzo Antico (produzione ceramica). I materiali in alcuni casi mostrano confronti tipologici anche puntuali con altri siti in grotta delle Valli del Natisone (Velika Jama, Grotta di Robič, Ciòndar des Paganis, Foràn di Landri) che presentano però dati contestuali privi di attendibilità stratigrafica, fatta eccezione per il Riparo di Biarzo. Quest’ultimo sito viene in più punti richiamato, al confronto con Cladrecis, in relazione ai modelli di occupazione dello spazio e alle problematiche stratigrafiche connesse in particolare alla transizione tra Mesolitico e Neolitico.

Bressan F., Morandini C.

ABACO ed. (1996)

Collocazione: In: Aspes A., Fasani L. (a cura di), Guide Archeologiche. Preistoria e protostoria in Italia. 7. Veneto e Friuli-Venezia Giulia, 222-233, Forlì

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Descrizione dell'Istituzione museale, al tempo ospitata nella sede di Palazzo Giacomelli in Borgo Grazzano, con particolare riferimento alle collezioni "storiche" e alle più recenti indagini di scavo (es. Riparo di Biarzo, Sammardenchia) intraprese della Sezione Paletnologico-Antropologica. Nel testo (in italiano, inglese e francese) numerosi sono i riferimenti ai siti preistorici in grotta, i cui repertori materiali risultano esposti o depositati in Museo.

Candussio A.

Istituto per l'Enciclopedia del Friuli-Venezia Giulia (1981)

Collocazione: In: Bressan F., Riedel A. & Candussio A., Preistoria nell'Udinese, testimonianze di cultura materiale, Catalogo della Mostra, Udine, 61-82, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nella discussione, focalizzata sugli insediamenti preistorici nel territorio udinese, vengono illustrati esclusivamente i siti all'aperto noti e i relativi materiali archeologici. Nella mappa di distribuzione dei siti, allegata al contributo, vengono indicati anche cinque tra i principali contesti in grotta del Friuli orientale allora conosciuti (Grotta di Robič, Riparo di Biarzo, Velika Jama, Ciòndar des Paganis e Foràn di Landri).

Bressan F.

Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1989)

Collocazione: Arheološki Vestnik, 39-40: 519-528, Ljubjana

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Dopo alcune considerazioni generali sul popolamento preistorico delle Valli del Natisone, ricostruito in base alle evidenze archeologiche (reperti ceramici in primis) emerse in relazione ad alcuni siti chiave dell'area, anche oggetto di recenti rianalisi condotte dallo stesso A., si forniscono alcune notazioni di dettaglio sui reperti ceramici rinvenuti nella Grotta di Robič (anche nota come Kovačeva Jama o Grotta di S. Ilario), ora in territorio sloveno. In base ad osservazioni e confronti condotti su base tipologica la frequentazione antropica nella cavità viene riferita ad un arco cronologico compreso tra una fase avanzata del Bronzo Medio e la fine del Bronzo Recente/inizi del Bronzo Finale.

Bressan F.

Provincia di Udine (1987)

Collocazione: In: Grotte ed Abissi del Friuli, 33-40, Premariacco (Ud)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Illustrazione delle più importanti stazioni preistoriche ipogee del Friuli orientale site nel comprensorio udinese. Procedendo in ordine cronologico, a partire dal Riparo di Biarzo, l'A. oltre a brevi notazioni sugli aspetti geomorfologici delle varie cavità e sulla storia delle ricerche in queste svolte, offre una ampia illustrazione dei reperti più significativi individuati, complessivamente inquadrabili in un periodo compreso, per la Preistoria, tra il Paleolitico Superiore finale e l'età del Ferro.

Bressan F.

Museo Friulano di Storia Naturale (1994)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nella Guida al percorso espositivo della sezione paletnologica, sviluppato secondo criteri cronologici, risultano compresi in più casi reperti provenienti dalle grotte del Friuli orientale, indagate per lo più tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, ma anche in tempi recenti (Riparo di Biarzo). I materiali esposti provengono: dal Riparo di Biarzo (Paleolitico Superiore finale, Mesolitico, Neolitico), dal Ciòndar des Paganis, Velika Jama, Foran di Landri, Šuošteriova Jama, Grotta di Robič (età dei metalli).

Del Fabbro A. (1975)

Collocazione: In: Atti del I Convegno di Speleologia del Friuli Venezia Giulia (Trieste dicembre 1973), 30, Trieste

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Riassunto della comunicazione, poi pubblicata in altra sede (Società Filologica Friulana), riguardante le indagini svolte in cinque cavità delle Valli del Natisone, la cui frequentazione viene nel complesso riferita a due fasi successive, il Neolitico tardo e l'età del Bronzo. L'A. sottolinea in particolare lo stato di generale sconvolgimento dei depositi residuali presenti in tali contesti, non più utilizzabili ai fini della ricostruzione della sequenza stratigrafica, fatta eccezione per quella del Foràn di Landri, a suo tempo ricostruita da Feruglio.

Del Fabbro A.

Società Filologica Friulana (1975)

Collocazione: Serie preistorica, 3: 58 pp., Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Il contributo si focalizza sull'analisi di cinque tra le principali cavità carsiche del Friuli orientale oggetto di ricerche paletno-/paleontologiche condotte a partire dalla fine del Ottocento. Di queste si illustrano le principali caratteristiche geomorfologiche, la cronologia delle ricerche (non priva di inesattezze), con citazione dei principali contributi disponibili in letteratura. Ampia l'analisi dei materiali rinvenuti, suddivisi secondo le diverse classi di appartenenza, corredata da un ricco apparato iconografico. L'A. in più occasioni sottolinea l'impossibilità di giungere alla definzione di sequenze stratigrafiche certe per i contesti indagati, utili in sé e per agganciarvi la ricostruzione del paleoclima friulano per il quale si avanzano alcune ipotesi di lavoro. In chiusura si propone una riflessione sulle dinamiche del popolamento del Friuli orientale e, in particolare, sul ruolo avuto dalle grotte quali luoghi periferici e di rifugio connessi a fenomeni di attardamento culturale.

Bressan F.

Museo Friulano di Storia Naturale (1988)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Catalogo analitico dei reperti ceramici provenienti da località friulane presenti nelle collezioni museali, oggetto di indagini per massima parte compiute dal Circolo Speleologico e Idrologico Friulano nel periodo compreso tra la fine dell'Ottocento e gli anni Sessanta del Novecento. Cinque sono le località in grotta comprese nello studio, per ciascuna della quali vengono fornite, a premessa dell'inventario dei materiali, alcune brevi notazioni sulla localizzazione e sulla storia delle ricerche comprensiva di riferimenti bibliografici e una proposta di inquadramento cronologico.

Leben F. (1970)

Collocazione: Adriatica Praehistorica et Antiqua, Miscellanea Gregorio Novak dicata, 407-437, Zagreb

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Studio sulle stazioni preistoriche delle Alpi sud-orientali; vi sono citate brevemente alcune cavità delle Valli del Natisone. Il lavoro, scritto in lingua slovena, è corredato da un ampio riassunto in tedesco e richiama un contributo più ampio dello stesso A. (Leben 1967).

Corazza S., Simeoni G., Zendron F.

Circolo culturale Menocchio (2006)

Collocazione: In: Corazza S., Simeoni G., Zendron F., Tracce archeologiche di antiche genti. La protostoria in Friuli, 1: 53-155, Montereale Valcellina (Pn)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Il lavoro presenta una versione aggiornata (al mese di giugno 2005) delle schede-sito curate da S. Vitri nel 1990. I siti esaminati si localizzano nell’area compresa tra il Friuli (provincia di Pordenone e di Udine con la Carnia e il Canale del Ferro), il Goriziano e i territori prossimi alla foce dell'Isonzo (Duino, provincia di Trieste), cronologicamente inquadrabili tra la Preistoria (dal Paleolitico in poi) e la Protostoria sino alla romanizzazione. Di ogni località vengono brevemente descritte le evidenze emerse (materiali, strutture), il contesto di rinvenimento e la bibliografia complessiva disponibile in letteratura. A corredo del testo vengono inoltre fornite una serie carte di distribuzione dei siti (Carta I-VIII) suddivise in base a specifici intervalli cronologici selezionati (es. Paleolitico Medio e Superiore; Mesolitico e Neolitico; Eneolitico e Bronzo Antico, etc.). Tra i contesti citati non trova conferma la presenza in un deposito in grotta presso Clodig (Grimacco).

Pizziolo G.

Civici Musei di Udine, Museo Archeologico e Museo Friulano di Storia Naturale. Lithostampa ed. (2020)

Collocazione: In: Muscio G., Visentini P. (a cura di), Antichi abitatori delle grotte in Friuli. La Preistoria nelle cavità delle Prealpi Giulie, Catalogo della Mostra, Castello di Udine marzo 2021- febbraio 2022, 171-185, Pasian di Prato (UD)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Si discutono le potenzialità e i primi risultati dello studio dei dati relativi al popolamento delle grotte nelle Valli del Natisone tra Preistoria e Protostoria, organizzati attraverso l’applicazione di un Sistema Informativo Geografico (GIS). Nel complesso, l’elaborazione cartografica, basata su dati comunque parziali e spesso poco accurati, conferma che le cavità frequentate dall’uomo nel passato si concentrano prevalentemente nella fascia delle Prealpi Carniche e, in particolare, Giulie (Valli del Natisone). Centrale nel contributo è stata quindi l’elaborazione dei dati (archeologici, paleontologici e fisici) disponibili per 19 cavità e ripari selezionati delle Valli del Natisone. Tra questi, un ruolo prioritario nell’analisi è stato assegnato ai 7 siti con frequentazione diacronica, nei quali l’utilizzo della cavità, ripetutosi nel tempo (a prescindere dalle ragioni, plausibilmente diverse, di tale utilizzo), può essere considerato un dato non casuale. Passo successivo è stato il confronto con le caratteristiche fisiografiche del territorio, finalizzato all’individuazione di eventuali peculiarità o costanti legate alla localizzazione delle cavità e alla comprensione di quali elementi ambientali e culturali possano aver guidato la scelta di una determinata cavità rispetto alle altre a disposizione. Nelle relazioni tra grotte e paesaggio si è quindi giunti, anche attraverso il ricorso ad analisi viewshed (analisi di visibilità), all’individuazione di 3 principali tipologie insediative, quali: la localizzazione nel fondovalle, emblematicamente rappresentata dal Riparo di Biarzo, sito in rapporto visuale e forse relazionale nel corso della Preistoria con la Grotta di San Giovanni d’Antro; la posizione di “controllo dell’ambito fluviale” attestata alla Velika Jama e alla Šuošteriova Jama; una “posizione topografica più aperta”, non in stretta relazione con le direttrici fluviali e talora prossima alla sommità dei rilievi, attestata al Foràn di Landri e al Ciòndar des Paganis le cui aree di visibilità, molto ampie sulle rispettive valli sino alla pianura, mostrano un’ampia sovrapposizione.

Muscio G.

Civici Musei di Udine, Museo Archeologico e Museo Friulano di Storia Naturale. Lithostampa ed. (2020)

Collocazione: In: Muscio G., Visentini P. (a cura di), Antichi abitatori delle grotte in Friuli. La Preistoria nelle cavità delle Prealpi Giulie, Catalogo della Mostra, Castello di Udine marzo 2021- febbraio 2022, 47-61, Pasian di Prato (UD)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel contributo si illustra il quadro generale delle conoscenze, aggiornate agli studi più recenti disponibili in letteratura, sui resti di mammiferi di più ampia diffusione nel record fossile dei depositi in grotta del Friuli nel tardo Quaternario. A partire dalle faune attuali, l’A. discute i dati relativi alle specie animali frequentatrici delle cavità nelle diverse fasi cronologiche (dal Pleistocene Inferiore-Medio e Superiore all’Olocene Antico) fornendo riferimenti puntuali ai contesti in grotta di provenienza e all’importanza delle faune quali indicatori significativi ai fini della ricostruzione delle oscillazioni climatiche e delle modificazioni ambientali intercorse nel periodo considerato. Particolare attenzione tra i contesti in grotta viene riservata al Riparo di Biarzo (Prealpi orientali), in cui le interessanti e dettagliate evidenze disponibili in relazione ai complessi faunistici del Tardoglaciale-Olocene Antico consentono di ricostruire la stagionalità della frequentazione del riparo per attività di caccia e pesca e, in relazione al settore delle Prealpi Carniche, alla Grotta del Clusantin e alla Grotta del Rio Secco, in cui risultano attestate, rispettivamente, attività di caccia specializzata alla marmotta (alla fine del Paleolitico superiore) e peculiari forme di interazione tra Uomo di Neandertal e orso (Orso speleo e Orso bruno) durante il Musteriano finale.

Del Fabbro A. (1977)

Collocazione: In: Atti del II Conv. di Spel. del Friuli-Venezia Giulia, Udine marzo 1975, 70-77, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Dopo un'ampia illustrazione del metodo di funzionamento del radiocarbonio (14C) e delle sue potenzialità applicative ai fini dell'individuazione di datazioni assolute dei depositi archeologici, l'A. passa in rassegna i siti della regione in cui l’applicazione di tale metodo potrebbe consentire un significativo avanzamento nelle conoscenze delle dinamiche del popolamento umano nella Preistoria. Oltre a numerose cavità del Friuli orientale, in relazione al territorio pordenonese l’A. discute il caso delle Grotte Verdi di Pradis.

Menis G.C.

Società Filologica Friulana (1969)

Collocazione: In: Menis G. C., Storia del Friuli dalle origini alla caduta dello Stato patriarcale, 19-30, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nella parte iniziale del volume, dedicata al popolamento preistorico del Friuli, il Ciòndar des Paganis, cui vengono attribuite “una decina di manufatti (schegge di selce)” del Mousteriano alpino, viene erroneamente compreso insieme alle Grotte Verdi di Pradis tra i contesti del Paleolitico Medio. Numerose sono inoltre le cavità del Friuli orientale riferite sempre erroneamente al solo Neolitico, vale a dire Šuošteriova Jama, Velika Jama, Star Cedât, Grotta di Robič e Foràn di Landri, quest’ultimo (forse confuso con la Grotta di Robič) menzionato anche per la presenza di materiali riferibili all’età del Bronzo.

Visentini P.

Civici Musei di Udine, Museo Archeologico e Museo Friulano di Storia Naturale. Lithostampa ed. (2020)

Collocazione: In: Muscio G., Visentini P. (a cura di), Antichi abitatori delle grotte in Friuli. La Preistoria nelle cavità delle Prealpi Giulie, Catalogo della Mostra, Castello di Udine marzo 2021- febbraio 2022, 187-201, Pasian di Prato (UD)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nota dedicata al fenomeno della frequentazione umana nelle cavità del Friuli orientale (Valli del Natisone e suoi affluenti) tra IV e III millennio a.C. L’A. illustra, fornendo riferimenti puntuali alla storia delle ricerche e alle caratteristiche tipologiche dei materiali ceramici già oggetto di precedenti analisi, i principali contesti in grotta con evidenze inquadrabili in tale periodo. Tra i più significativi, data la qualità della documentazione a noi pervenuta, pur non priva di lacune quanto a riferimenti stratigrafici e provenienza dei materiali, si menziona la Velika Jama da cui provengono una decina di frammenti riferibili a tale periodo, riconoscibili in base alle caratteristiche della decorazione (a striature, a fila di impressioni sotto l’orlo), e alle tipologie vascolari tra cui, in particolare, si segnala un recipiente a collo svasato, corpo globoso e anse a gomito che mostra paralleli con la facies di Wieselburg-Gàta. Altro contesto di rilievo è il Ciòndar des Paganis, nel cui repertorio ceramico solo un ristretto numero di reperti presenta delle caratteristiche inquadrabili nel III millennio a.C., tra cui, oltre ad una serie di frammenti forse pertinenti ad uno stesso recipiente profondo, con impressioni digitali sul bordo, risulta compreso un fiaschetto, rinvenuto pressoché integro, con due prese ellittiche con perforazione subcutanea. Altri contesti menzionati sono il Foràn di Landri e, tra quelli indagati in anni più recenti, il Riparo di Biarzo e la Grotta di Cladrecis. I dati tipologici esaminati, nell’ipotesi qui sostenuta, si inquadrano prevalentemente nel III millennio a.C., mentre una fase più antica, rappresentata da elementi di lunga durata di possibile ascendenza tardoneolitica, tra cui la decorazione delle superfici a striature rappresenta uno dei tratti distintivi, è nelle grotte esaminate un elemento sporadico e non caratterizzante. Un altro dato significativo richiamato dall’A. è la quasi totale assenza di tipologie ceramiche (scodelle troncoconiche o convesse, coppe su piede cruciforme anche decorate) che risultano al contrario assai frequenti nel repertorio ceramico dei siti coevi del Carso triestino. Nel complesso la relativa omogeneità tipologica e il limitato repertorio delle forme vascolari osservate consentono di ipotizzare, nel quadro di un progressivo sfruttamento, plausibilmente stagionale, delle Valli del Friuli orientale, il ricorso all’utilizzo di recipienti in materiali organici compatibili con una maggiore mobilità dei gruppi umani che selezionarono le cavità come ricoveri ottimali per la stabulazione degli animali o come luoghi di sosta nei percorsi diretti alla ricerca delle materie prime. Ulteriori elementi utili per l’interpretazione in senso funzionale degli abitati in grotta sono attesi dai risultati delle ricerche promosse dal Museo Friulano di Storia Naturale, attualmente coinvolto nel progetto “Analytic” acronimo per “Archaeology aNd pALeontologY in easTern frIuli Caves”.

Boscarol C. (2007)

Collocazione: Tesi di Dottorato di Ricerca in Scienze dell'Antichità, Università degli Sudi di Trieste, 289 pp.,

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Progetto di ricerca focalizzato sull’analisi territoriale del comparto nord-orientale del Friuli Venezia Giulia nel periodo compreso tra Neolitico e Bronzo Antico, affrontata attraverso il ricorso ad un approccio multidisciplinare in cui lo studio della dispersione dei dati archeologici viene integrato con l'esame della morfologia del territorio e dell’evoluzione della viabilità (in senso diacronico dalla Protostoria sino al Novecento). Tematica trasversale sviluppata nello studio è anche quella dello sfruttamento del territorio per fini pastorali, indagata a partire dall’area del Carso triestino, ove maggiore appare la disponibilità di dati archeologici, anche aggiornati, ma successivamente estesa alle Valli del Natisone, all'area alpina (Alpi Carniche, Tolmezzine e Alpi/Prealpi Giulie) e al goriziano, ove i limiti imposti alla ricerca dalla generale rarefazione dei dati archeologici disponibili sono stati ovviati attraverso il ricorso ad una prospettiva di indagine di tipo etnoarcheologico. Tali indagini hanno previsto la conduzione di nuove ricerche sul campo atte a documentare le modalità di vita e di gestione del capitale animale proprie delle comunità di pastori attuali nel territorio considerato, e hanno altresì consentito l’elaborazione di nuove possibili chiavi di lettura nell’interpretazione funzionale di alcune specifiche classi di manufatti ceramici presenti nei complessi di materiali archeologici provenienti dagli scavi storici delle cavità del Carso triestino. Nella valutazione dei dati archeologici disponibili nei territori considerati sono presenti più riferimenti ai siti in grotta della Velika Jama, Foràn di Landri, Ciòndar des Paganis, Grotta di Cladrecis e Riparo di Biarzo.

Visentini P. (2018)

Collocazione: Studia Universitatis Hereditati, 6 (1): 9-32, Koper (Slo)

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Sintesi aggiornata dei dati archeologici disponibili per il territorio friulano tra Neolitico Recente ed Eneolitico. Tra siti con evidenze eneolitiche citati nel testo risultano compresi anche alcune cavità del Friuli orientale: Velika Jama, Foràn di Landri, Grotta di Cladrecis e Ciòndar des Paganis. In relazione a quest'ultimo contesto viene in particolare ricordato il rinvenimento, in indagini succedutesi a distanza di molti anni, di un metacarpale umano (poi andato disperso) e alcuni manufatti di particolare pregio (due pendenti in pietra levigata, un dente di canide forato, una perla in calcarenite e un'ascia in pietra levigata) che sembrano rimandare all'utilizzo della cavità per scopi sepolcrali.

Leben F.

Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (1967)

Collocazione: Arheološki Vestnik, 18: 43-110, Ljubjana

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

In questa ampia nota (in lingua slovena con riassunto in tedesco) vengono descritti una quarantina di siti preistorici in grotta localizzati in prevalenza nel Carso Triestino. Per le Prealpi Giulie vengono descritte alcune tra le cavità più note (Velika Jama, Foràn di Landri, Ciòndar des Paganis e Grotta di Paciuch). Oltre a mappe di distribuzione dei siti, risultano in più casi disponibili le ricostruzioni grafiche dei profili stratigrafici messi in luce nei diversi contesti.

Anelli F.

Accademia di Scienze Lettere e Arti di Udine (1954)

Collocazione: Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Udine, s. 6, 13: 1-59, c. di tavv. I-XVII, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nella premessa alla discussione dei più importanti manufatti in bronzo preromani al tempo non ancora descritti, articolata secondo la distribuzione geografica dei relativi contesti di rinvenimento, l'A. menziona alcuni siti in grotta delle Valli del Natisone (Velika Jama, Foràn di Landri e Ciòndar des Paganis) cui però non viene riservata una più approfondita discussione. In relazione al territorio di Cividale (“Il Cividalese") l'A. fornisce un elenco dettagliato dei reperti (uno spillone, un anellino, una fibula tipo Certosa, un'armilla frammentaria, una perla in pasta vitrea e alcuni manufatti di ferro più recenti) emersi al Foràn di Landri a seguito degli scavi Feruglio del 1921 e successivamente acquisiti dal Museo archeologico di Cividale.

Laurenzi L.

Società Filologica Friulana (1964)

Collocazione: In: "Trieste", 41° Congr. della Soc. Filologica Friulana, 92-96, Trieste

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

L'A. illustra in senso cronologico le conoscenze disponibili sul popolamento pre-protostorico della Venezia Giulia, anche con rimandi al più ampio contesto italiano (Italia padana e nord-orientale in particolare). A partire dal ridotto numero di siti riferibili sia al Paleolitico-Mesolitico che alla successiva fase neolitica, per ragioni che appaiono riconducibili alle poche indagini finora compiute ma anche, nel caso del Neolitico, all’elevata erosione cui i siti sono in genere soggetti nei territori carsici, è nel successivo periodo dei "Castellieri" che la Venezia Giulia conobbe, a suo dire, il massimo sviluppo. Nella discussione sui rapporti di contatto e scambio tra la Venezia Giulia e il Friuli, ricorre la menzione di alcune grotte delle Valli del Natisone (Velika Jama, Foràn di Landri e Ciòndar des Paganis). I repertori di materiali dei tali contesti, pur oggetto di relazioni definite “manchevoli” sul piano scientifico, mostrano infatti significative similitudini (non meglio esplicitate) con quelli attestati nei siti in grotta neo-eneolitici del Carso. Ampia discussione viene infine riservata alle origini e alla diffusione in Friuli dei Carni nel corso dell'età del Ferro.

Caracci P.C.

Circolo speleologico e idrologico friulano (1965)

Collocazione: Mondo Sotterraneo, n.u. 1965: 21-26, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nota dedicata alla segnalazione dei graffiti su roccia, incisi in corrispondenza dell'ingresso superiore della cavità, ritenuti antichi dall'A. per la presenza di patine calcaree sovrastratificate. Centrale nella discussione appare l'analisi comparata, condotta su base iconografica con altre manifestazioni di arte rupestre (“Pietra del Giudizio” di Biacis; la “lastra dei segni” rinvenuta da Marinelli nei monti di Forni in Carnia; incisioni preistoriche in diversi contesti extra-regionali), finalizzata al raggiungimento di una proposta interpretativa e di inquadramento cronologico. Tali confronti secondo l’A. sembrano supportare l'ipotesi di un possibile collegamento tra i graffiti della Ta Pot Figouzo e le evidenze neolitiche e dell'età del Bronzo attestate nelle Valli del Natisone in relazione a numerosi siti in grotta, estensivamente citati in nota, e a diverse aree necropolitane (San Pietro, Dernazacco e altre).

Maddaleni P.

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia (2010)

Collocazione: Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia Giulia, 3: 259-261, Firenze

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

L'A. illustra i provvedimenti legislativi di ambito sia regionale che nazionale, questi ultimi attinenti al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004), relativi alla tutela delle cavità di interesse paleontologico e preistorico. Le iniziative di tutela mirano alla protezione sia dei siti in grotta in sé, intesi quali contesti con caratteristiche peculiari legate alla presenza di depositi di interesse archeologico e/o di formazioni rocciose di interesse paleontologico e naturalistico meritevoli di conservazione e di preservazione dalla realizzazione di interventi distruttivi non autorizzati (scavi, attività estrattive o esplorative), sia dei reperti archeologici e/o paleontologici in essi presenti. Tra le cavità di riconosciuto interesse archeologico oggetto di apposizione di vincolo archeologico vengono menzionate, per il territorio friulano, il Foràn di Landri e il Riparo di Biarzo (procedimento al tempo in fase di approvazione). Caso diverso quello di S. Giovanni d'Antro, cavità oggetto di tutela storico-artistica applicata a edifici di culto di proprietà ecclesiastica (chiesa di S. Giovanni Battista).

Feruglio E.

Circolo speleologico e idrologico friulano (1921)

Collocazione: Mondo Sotterraneo, 17 (1-4) (gen.-ago. 1921): 1-32, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Ampia descrizione dei risultati degli scavi estensivi effettuati dall'A. nel marzo 1921, comprensiva di considerazioni analitiche di dettaglio sulle successioni stratigrafiche dei due principali contesti deposizionali della cavità (settore orientale e centro-occidentale), illustrati con piante e sezioni di grande dettaglio. Significativa la presenza di uno strato di "strame marcio" forse riferibile alla stabulazione di animali e un focolare strutturato con elementi litici. I resti della cultura materiale (ceramica, strumenti litici e in osso, manufatti in metallo) e faunistici (sia selvatici, tra cui Ursus spelaeus, che domestici) documentano secondo l'A. una frequentazione antropica compresa tra Paleolitico e Neolitico (industria litica e ceramica) e tarda età dei metalli, anche sulla base dei confronti con altri contesti noti.

Pettarin S.

Società Filologica Friulana (1999)

Collocazione: In: Costantini E., Mattaloni C.., Pascolini M. (a cura di), "Cividât". 76° Congr. della Soc. Filologica Friulana, Cividale settembre 1999, I: 22-25, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Tra i siti, per lo più all'aperto, con materiali archeologici riferibili all'età dell'Ferro rinvenuti nel Cividalese, sono presenti brevi riferimenti alla Šuošteriova Jama, attribuita alla prima età del Ferro, e al Foràn di Landri dove gli scavi Feruglio del 1921 portarono al recupero di una fibula tipo Certosa (assegnata alla seconda età del ferro) e altri manufatti solo genericamente inquadrabili nel periodo.

Bragato G., Marinelli O.

Società Alpina Friulana (1912)

Collocazione: In: Guida del Friuli, IV. Guida delle Prealpi Giulie, 570-588, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Fra le varie grotte citate in questo capitolo della "Guida" particolare attenzione viene dedicata al Foràn di Landri (p. 586), di cui si fornisce una breve descrizione geo-morfologica e si riporta la presenza di tre anelli in ferro di incerta funzione, come già in precedenza evidenziato da altri studiosi. Nella stessa area si apre un'altra cavità, percorsa da una sorgente perenne, il Foràn des Aganis.

Maddaleni P., Visentini P.

Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, Provincia di Udine (2009)

Collocazione: In: Muscio G., Mocchiutti A. (a cura di), Andar per grotte. Meraviglie sotto il Friuli, 128-133, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Guida alle due località, spazialmente prossime, focalizzata sulla descrizione dei rispettivi percorsi speleologici. Del Foràn di Landri vengono inoltre forniti alcuni cenni sulla storia della frequentazione antropica della cavità, interessata da scavi estensivi condotti da Feruglio negli anni Venti del Novecento, dai quali emersero materiali riferibili ad almeno tre momenti cronologicamente distinti: dal più antico, testimoniato dalla presenza di alcuni manufatti in selce, la cui attribuzione al Neolitico rimane non verificata, ad una fase successiva, inquadrabile in epoca protostorica (con presenza di una fibula dell'età del ferro), per giungere infine all’epoca storica. Incerta rimane la periodizzazione oltre che la funzione dei tre anelli di metallo fissati nella parete rocciosa posta al di sopra del portale di ingresso della cavità, già notati dai primi esploratori della cavità (Tellini 1899), nelle cui proposte interpretative ricorrono talora riferimenti a leggende e tradizioni popolari prive di reali fondamenti storici.

Tellini A.

Società Alpina Friulana (1899)

Collocazione: In Alto, 10 (1): 6-12, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Citato l'esito negativo degli scavi effettuati presso l'ingresso nella Grotta del Canale di Grivò, ampio spazio viene dedicato alla descrizione del Foràn di Landri. Sebbene le caratteristiche geomorfologiche della cavità rappresentino secondo l’A. delle precondizioni ottimali per la frequentazione umana sin da epoca preistorica, i saggi praticati "in più punti del suolo" si conclusero con esito negativo. L’A. menziona altresì la presenza di un muretto a secco di altezza ridotta a ridosso dell’ingresso della grotta e di tre anelli in metallo infissi a diversa altezza nella parete rocciosa che si sviluppa al di sopra dell’ingresso, sulla cui funzione vengono riportate varie ipotesi interpretative in cui dati storici si mescolano a tradizioni e leggende popolari. Altre grotte oggetto di esplorazione sono state: la Chianevate e la cd. "Buse dai Pagans" (anche nota come La Ceule) nelle Prealpi Carniche, il Foràn des Aganis nei pressi del Foràn di Landri, la Grotta di Tanadjamo e la Pod Jama.

Ponton M. (1978)

Collocazione: In: Atti del III Conv. di Speleologia del Friuli-Venezia Giulia, Gorizia novembre 1977, 323-327, Gorizia

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

L'A. passa in rassegna i risultati dei sondaggi di scavo effettuati dai soci del Circolo Speleologico e Idrologico Friulano nei siti in grotta delle Valli del Natisone. Risultano compresi sia siti oggetto di scavi "storici" che contesti di recente scoperta. Oltre ad un'ampia relazione sui risultati delle indagini al Riparo di Biarzo, si ricordano anche il recupero di due anelli in bronzo nei livelli superficiali dell'entrata della Grotta di Ieronizza e il rinvenimeno di un'ascia in pietra levigata al Ciòndar des Paganis (confrontata con il pendente rinvenuto nella stessa cavità e con quello attestato al Foràn di Landri) e la scoperta di resti di Ursus spelaeus nella Caverna di Landri.

De Gasperi G.B.

Circolo speleologico e idrologico friulano (1909)

Collocazione: Mondo Sotterraneo, 5 (5/6): 94-95, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Nel descrivere le caratteristiche geomorfologiche della grotta, definita di minore importanza, l'A. menziona altre cavità (landri): il Foràn e la Spilunge di Landri (meglio nota come Ciòndar des Paganis).

Feruglio E. (1929)

Collocazione: Ufficio Idrografico del R. Magistrato alle Acque. Sez. Geologica, 1-77, Padova

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Un paragrafo del volume (pp. 36-37) viene riservato ad una sintetica trattazione dei resti fossili di mammiferi (sia selvatici, con particolare riferimento a Ursus spelaeus, che domestici) e dei reperti della cultura materiale preistorici rinvenuti in alcune delle cavità del Friuli orientale.

Visentini P., Maddaleni P.

Memorie dell'Istituto Italiano di Speleologia. Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, Provincia di Udine (2008)

Collocazione: In: Muscio G. (a cura di), Il fenomeno carsico delle Prealpi Giulie Settentrionali, s. 2, 20: 91-95, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Gli A. ripercorrono la storia delle ricerche condotte in due tra le più significative grotte delle Prealpi Giulie con evidenze archeologiche riferibili alla Preistoria recente: il Foràn di Landri e il Ciòndar des Paganis. In base a osservazioni condotte sui materiali emersi dagli scavi, purtroppo parzialmente andati dispersi a seguito delle vicissitudini che interessarono il Circolo Speleologico e Idrologico Friulano durante i due conflitti mondiali e già divenute oggetto di precedenti pubblicazioni, vengono formulate delle proposte di inquadramento cronologico dei siti: una frequentazione di lunga durata per il Foràn di Landri, dalla tarda età del Rame alla prima età del Ferro sino all'epoca storica, con una fase precedente (Neolitico?) non confermata; un utilizzo inquadrabile tra l'Eneolitico e il Bronzo Antico per il Ciòndar des Paganis, cavità plausibilmente utilizzata per fini sepolcrali a giudicare da alcuni materiali di pregio (oggetti di ornamento in pietra dura, un dente di canide forato, un’ascia in pietra levigata) e dai resti di un metacarpale umano (poi disperso) recuperati dai soci del Circolo Speleologico udinese nel corso di due distinti sondaggi.

Roma S.

Museo Friulano di Storia Naturale (2020)

Collocazione: Gortania. Geologia, Paleontologia, Paletnologia, 42: 87-112, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

La tradizione pastorale nelle Valli del Natisone appare un fenomeno di lunga durata supportato da una serie di evidenze diverse, di tipo sia etnografico che storico-archeologico, ampiamente discusse nella parte introduttiva del lavoro. In un tale quadro territoriale si inserisce il caso-studio presentato, quello della grotta del Fòran di Landri, oggetto nel 1921 di scavi estensivi condotti da Feruglio, di cui viene offerta una dettagliata revisione analitica, focalizzata sull’analisi dei dati stratigrafici e culturali complessivamente emersi. Un particolare approfondimento viene riservato alla determinazione dei materiali vegetali e alle caratteristiche deposizionali dello strato di origine organica (cd. livello di "strame marcio") intercettato nel settore centro-occidentale della grotta, plausibilmente riconducibile alla stabulazione di greggi, il cui riconosciuto potenziale informativo viene sviluppato anche attraverso il ricorso a considerazioni di tipo etno-archeologico.

Anelli F.

Società Filologica Friulana (1972)

Collocazione: In: "Val Natisone", 49° Congr. della Soc. Filol. Friul., San Pietro al Natisone, settembre 1972, 20-31, Udine

Categorie: Antropospeleologia

Indici: Archeologia

Il contributo rappresenta un estratto, limitato alla discussione dei soli rinvenimenti nel Cividalese, della più ampia pubblicazione dal titolo "Bronzi Preromani del Friuli" (1954-1957) edita dall'A. su altra Rivista.

Roma S., Toffoletti C., Zendron F. (2019)